origine de savennieres

- Accueil

- Origine de Savennieres

- Histoire

- Développement

- Les Evènements et les Hommes

- Suite des Evènements

- Militaire

- Religieux

- Presbytère

- A Propos

A VOIR : LA POSSONNIERE- ÉPIRÉ - LA ROCHE-AUX-MOINES - BÉHUARD - LES LOMBARDIERESDIAPORAMA

Étymologie de Savennières

Certains étymologistes voient dans : Savonnières une ancienne saponaria ou « savonnerie » ; du latin sapo/saponis : ( savon) + suffixe « aria » (étendue, territoire). Rappelons que ce que les Romains appelaient «sapo» était souvent une préparation à base de graisse de chèvre et de cendres de bouleau ou de potasse, préparation qu'ils avaient découverte en Gaule.

Le fait qui va à l'encontre de cette thèse est qu'au 1er millénaire, la fabrication du savon demeurait une activité artisanale ; les savonneries n'apparurent qu'au XIIe siècle. Or l’endroit s'appelait déjà vicus (village) saponaria au VIIe siècle.

Nous aurions donc plutôt tendance à voir dans le toponyme un « terrain où pousse la saponaire », plante à fleurs roses odorantes.

Étymologiquement, saponaire vient de sapo/saponis (= savon) : la fleur contient un glucide, la saponine, qui mousse comme du savon.

Coquereau Source : origine des Noms de ville et village

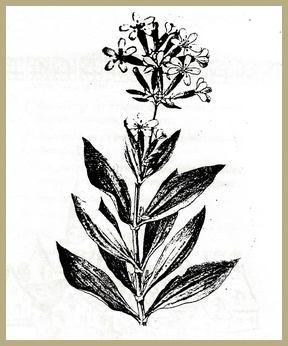

La saponaire.

Abondante dans la vallée de la Loire, elle a valu, jadis, au village, le nom de "Saponaria" au VIIe siècle, Savonnière en 1295, qui deviendra Savennières. Elle était, autrefois, cultivée et utilisée à la campagne par les lavandières et les drapiers. Ses feuilles et ses racines font mousser l'eau rendue détergente. Elle se plaît autour des villages, le long des chemins et des routes, dans les endroits humides et marécageux. On la trouve particulièrement à Béhuard.

Saponaire Officinal

Savonnière, Saponaria offinalis ou herbe à foulon, pour fouler le drap. De 0,40 à 0,60 m de haut.

- Autrefois cultivée à Savennières.

- Fleurs de juillet à septembre

- Cariophyllacées.

- Les pétales sont découpés, à deux petites dents à l'intérieur.

- Plante vivace. Dyalipétale, plante à pétales séparés.

- Tige dressée, pubescente, les tiges sont garnies de poils fins, souvent teintées de rouge ou de violet.

- Feuilles opposées, allongées-lancéolées, à trois nervures, pointues.

Se trouve le long des murs, des abords de rivière, des bancs de graviers. Aime les sols légers aux eaux souterraines. Plante médicinale laxative, dépurative et sudorifique.

La savonnière, les feuilles et sa souche sont riches en saponine, qui produit de la mousse lorsque l'on frotte la plante dans l'eau.

Autrefois, en forte décoction de feuilles et de fleurs pour laver les draps avec les machines, foulons. Utilisée surtout pour les grosses étoffes de laine blanche, les serges, les couvertures que cette plante rendait aussi blanches qu'avec le savon ordinaire, mais surtout plus douces au toucher.

La saponine :

Glucoside qui existe dans les rhizomes et les feuilles de saponaires, dans le bois de Panama. Sa dissolution aqueuse mousse comme du savon. Elle est employée pour préparer des émulsions avec des substances indissolubles dans l'eau, camphre, résines, huiles, pour préparer les savons à barbe, liquides pour extincteurs d'incendie.

La saponite :

Pierre à savon, silicate naturel de magnésium ou aluminium. Ne pas confondre avec la saponaire.

Source : histoire des coteaux de Loire et de Maine

Toponymie de Savennières

![]()

Doyenné de Candé

Sa définition pourrait paraître anachronique puisque la création des doyennés n’intervient que vers le XIIIe siècle. En fait, il n’en est rien, car les limites géographiques qui seront celles du doyenné s’appuient sur des critères objectifs, et en particulier sur un réseau hydrographique nettement orienté vers l’est, vers le bassin de la Maine. Il forme un quadrilatère au nord-ouest de l’Anjou d’environ 35 kilomètres de longueur, 35 kilomètres de largeur. Ce terroir couvre une superficie de 123.000 hectares et regroupera au milieu du XIIe siècle environ 65 paroisses, lorsque sera terminée la conquête des terres par les hommes.

L’Anjou présente cependant des spécificités politiques dues à la présence d’un pouvoir comtal fort qui ne s’affaiblit que provisoirement, sur une courte durée, dans la période des XIe et XIIe siècles.

Source = Doyenné de Candé par Michel PECHA

Cependant, le toponyme de Savennières, typique du défrichement du début du XIIe siècle, n’est pas sans poser une question. Le nom indiqué dans les sources est généralement celui de vicus de Saponaria, déjà mentionné vers 905 dans la uita de Saint Maurille. Enfin, une question demeure, celle des motifs d’une implantation à Savennières. La présence sur l’autre rive de la Loire du château de Rochefort et le fractionnement de la Loire à ce niveau en de nombreux bras et îles (celles de Béhuard et des Lombardières notamment) ont peut-être déterminé un passage plus facile de la Loire.

Compte tenu du manque de sources et de l’élévation du niveau du lit de la Loire, il est difficile de se prononcer. Toutefois, la mémoire populaire et l’observation du bras des Lombardières montraient, avant le creusement du chenal dans les années 1980, l’existence d’un vague pavement près du pont qui apparaissait lors des étiages prononcés et que les habitants de la région appelaient le gué romain. Sans affirmer pour autant une telle ancienneté à ce vague aménagement, il était évident que le passage était peu profond. De même, l’été, le passage à gué du Louet n’est pas un problème. Les nombreux bras aménageaient des emplacements de mouillages commodes, en dehors du courant pour la batellerie.

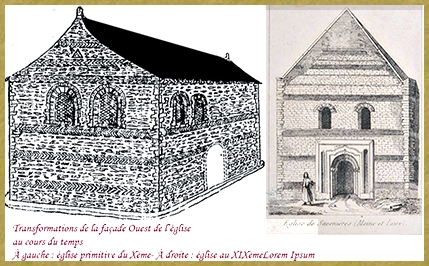

Eglise de Savennieres

L’église est avec celle du Lion d’Angers la seule du doyenné à posséder des éléments du Xe et du XIe siècles. De plus, la découverte de sarcophages coquilliers à côté de l’actuelle église montre que l’occupation du sol est très ancienne. Le comte Lambert de Nantes y aurait été enseveli en 852, comme le rapporte la Chronique de Nantes. Le terme de vicus apparaît dans la uita de Saint Maurille . Cette affirmation est confirmée par le choix de ce lieu de sépulture par le Comte Lambert. La paroisse initiale, comme celle de Bouchemaine, regroupe plusieurs lieux de peuplement comme la Possonnière ou l’Alleud.

Le site Repos, au nord, est probablement celui d’une dépendance de la villa du fisc Iohannis Villa. Cette exploitation, de nouveau mentionnée vers 1050 dans le cartulaire du Ronceray, est citée dans un diplôme du 23 juillet 848. Cette localisation est cependant contestée.

Aucune trace archéologique du peuplement n’a été mise en évidence sur ce site, et aujourd’hui, il n’existe pas de peuplement significatif. Mais l’étude du paysage rural et des toponymes de ce terroir montre l’existence d’une vaste zone dépourvue de toponymes avec une couronne de toponymes en ière et erie et plus loin en ais. La forêt du Fouilloux venant se terminer vers la Forestrie. C’est sur ce lieu-dit que furent trouvées des briques romaines et, tout à côté, à Gonnord, 2 pierres gravées possibles bornes milliaires trouvées au XIXe siècle. La paroisse s’étendait sur environ 4000 hectares avant la création de La-Possonnière au XIXe siècle. C’est une taille considérable allant de la Loge au sud-ouest à Chantourteau au nord-est, avant que cette dernière partie n’en fut détachée au XIIe siècle, soit environ 9 km.

. La profondeur de la paroisse est plus grande qu’à Bouchemaine, la lisière de la forêt s’éloignant de la vallée de la Loire pour être à environ 4 km au niveau de l’actuel village de La Possonnière. Cet écart étant destiné à devenir au XIIe siècle un prieuré de l’abbaye Saint-Serge. Les sources mentionnent de nombreuses activités sur la Loire dont le lit est proche de la rive élevée du Nord. La Pierre-Bécherelle semble avoir été un lieu de passage et de reconnaissance important limitant les territoires des uns et des autres.

De même, le site au nom évocateur des Forges est cité dès 1028. Outre la protection contre les crues, cette disposition, à cause de la profondeur nécessaire du chenal et de la direction des vents dominants, fait que la navigation longeait cette rive. À l’extrémité de la paroisse vers l’Alleud, la vallée s’élargit et il existe quelques prairies inondables entre le lit mineur et la rive nord. Les limites de la paroisse sont évidemment le fleuve au sud, la forêt au nord-ouest, la limite généralement naturelle avec Bouchemaine au nord-est et au sud-ouest le petit ruisseau du Grouteau, trop-plein naturel des étangs de Chevigné. La limite nord-ouest avec la forêt, puis plus tard avec la paroisse de Saint-Martin-du-Fouilloux suit un chemin qui ressemble à un front de défrichement intermédiaire.

La titulature de la paroisse à Saint Pierre corrobore l’idée de l’ancienneté de la paroisse.

Cartulaire

Ce sont les sources les plus nombreuses. Elles proviennent essentiellement des grandes abbayes locales. Ce sont les cartulaires, pièces maîtresses de nombreux chartriers. Ils contiennent des copies d’actes, compilées sous forme de volumes ou parfois de rouleaux, à l’initiative du détenteur. Pour Olivier Guyotjeannin, c’est une transcription organisée, sélective ou exhaustive, de documents diplomatiques, réalisés par le détenteur de ceux-ci ou pour son compte, afin d’en assurer la conservation et l’antériorité des droits.

Il s’agit de copies reconstituées ou recopiées plus ou moins tardivement. Ce sont ces méthodes et ces buts qui vont entraîner la création de nombreux faux, par la date de l’écriture et/ou par le contenu, destinés à prouver et à conforter les prétentions des abbayes. Ces cartulaires deviennent très riches aux XIe et XIIe siècles et sont les héritiers directs des libri traditionum des abbayes qui enregistraient au fur et à mesure les donations reçues, souvent in eleemosynam, pour le salut de l’âme des donateurs ou de leur famille. Les actes contenus, les chartes, sont souvent univoques, une seule partie les rédige et ils ne constituent pas des contrats synallagmatiques au sens moderne du terme.

C’est dire l’importance du ou des témoins à l’acte : ils sont censés lui donner toute l’authenticité souhaitable. La signature autographe en croix des personnages les plus importants comme les comtes d’Anjou a un caractère symbolique, une preuve d’un engagement fort, proche du serment. Ce sont les cartae avec le souci strict du respect de la forme, de la diplomatique. Comme l’a fort justement étudié Dominique Barthélémy, vers 1060 cette forme devient plus rare, elle est remplacée par des formules comportant la liste des témoins puis, pour les actes moins importants, une simple liste d’assistants, classés suivant leur catégorie (moines, clercs, comtes, familiers de ceux-ci ou simples personnages de l’entourage des donateurs).

Source = Doyenné de Candé par Michel PECHA

Absence de conditae et de centaines, rares vici

Les vici attestés ne sont que deux, Savennières et Le-Lion-d’Angers. L’attribution de vicus au Louroux-Béconnais provenait d’une erreur d’interprétation dans la lecture d’une monnaie. Pour Daniel Pichot, il s’agit de petites agglomérations. Si, ailleurs, certains acquièrent une certaine importance en devenant le siège de conditae comme Jublains ou Laillé dans le Maine. Visseiche sur la voie romaine vers Rennes, peu après Châtelais, est restée une modeste station. C’est peut-être le cas du Lion d’Angers. Le rôle structurant de l’église et du cimetière donnera à l’époque carolingienne à ces vici le moyen d’une certaine expansion, comme c’est le cas de Savennières.

La toponymie reprenant la racine de Vicus est absente du territoire étudié. Peut-être des lacunes dans les sources peuvent-elles expliquer la rareté des vici attestés, peut-être le mot de villa a-t-il été ici employé, reléguant le vicus hors des sources écrites. Deux autres explications éclairent la rareté du terme. Tout d’abord la modestie du peuplement et donc des structures intermédiaires après la disparition du Bas Empire, ensuite la mouvance politique entre Bretagne et royaume carolingien des territoires du Candéen. Les Vici de Savennières et du Lion d’Angers ont en commun de posséder dans les murs des actuelles églises des vestiges de constructions probablement antérieures à l’an mil.

Savennières est en bordure de Loire, en limite sud de sa paroisse qui elle aussi était fort importante, La-Possonnière en ayant été détachée tardivement et les limites nord issues du défrichement tardif avaient sans doute été occupées à l’époque gallo-romaine, comme en témoigne la fréquence des toponymes en é et le passage au nord de la paroisse de la voie romaine vers Nantes. Le patronyme à saint Pierre est compatible avec une attribution mérovingienne de la création. Enfin, la mort de l’ancien comte de Nantes, Lambert II, en 852 dans ce village, indique clairement un habitat ancien et un lieu possible d’inhumation. Comme pour Le-Lion-d’Angers , la morphologie du site explique qu’un habitat ancien ait pu prospérer. La vallée de la Loire y est large, parsemée d’îles et de bras permettant un passage et un mouillage facile pour le trafic fluvial et pour la circulation terrestre, un passage à gué facilité par l’étendue, donc la faible profondeur, du lit mineur de la Loire. Le relatif escarpement de la rive nord où le village s’édifie le protège des crues tout en rendant l’accès à la Loire aisé, par opposition au site d’Épiré.

Le toponyme proche des Forges dont l’existence est constatée dès le XIe siècle confirme l’activité d’échange de Savennières, le minerai pouvant venir de la faille du Layon, proche de la rive sud de la Loire. La découverte de sarcophages coquilliers du haut Moyen Âge, à proximité de l’église actuelle, indique l’existence d’un cimetière et non pas d’une nécropole extérieure aux habitats, et confirme la création très ancienne de l’église de Savennières. La datation de l’église et la découverte de sarcophages dans sa proximité confirment non seulement l’ancienneté de la paroisse dédiée à Saint Pierre, mais encore un peuplement et une importance précoce. En croisant les critères d’ancienneté, Angrie, Armaillé, Champtocé, Neuville, La-Pouëze, Le-Lion-d’Angers, Saint-Aubin-de-Pouancé, Sainte-Gemmes-d’Andigné et Savennières semblent devoir exister avant l’an mil. Vern-d’Anjou et Combrée paraissent avoir été créés aux alentours de l’an mil.

Si la taille de la paroisse n’est pas a priori un critère d’ancienneté, elle en conforte l’hypothèse. Les paroisses récentes du futur doyenné, à de rares exceptions près, présentent des surfaces réduites. La taille des paroisses anciennes, comme Le-Lion-d’Angers ou Savennières, avant les remembrements effectués au cours des siècles, se trouvait être aux alentours de 6.000 hectares.

La taille moyenne lors de l’extension maximale du nombre de paroisses au XIIe siècle ne sera plus qu’aux alentours de 1500 hectares. La proximité de voies romaines et de voies fluviales navigables en fait des sites habités très tôt et qui le demeurent. Pour Savennières, l’inhumation de Lambert II accrédite la création de la paroisse avant cette date.

Les villae

Qui étaient possédées par les abbayes angevines ou par l’évêque résistent mieux à l’emprise des laïcs. C’est le cas de Béné qui avait été donnée en 848 par Charles-le-Chauve à l’évêque d’Angers et que le comte Geoffroy-Martel donne à l’abbaye Toussaint après une période de possession incertaine. Pruniers, devenu prieuré de Saint-Aubin avant 769, date de la confirmation des biens de l’abbaye par Charlemagne , est resté propriété de cette abbaye, même si certains des droits avaient été récupérés par le comte et rétrocédés vers 1007.

Enfin, certaines d’entre elles, comme Épiré dont la possession ancienne n’est pas établie, se sont retrouvées aux mains des laïcs, en l’occurrence ici de Alard d’Andigné et de la famille de Champtocé. Savennières, qui était occupé depuis de nombreuses années, est au début du XIe siècle, la possession de laïcs comme Oger Bardoul de Champtocé, Durand Brunel de Montjean ou encore de la famille de La-Possonnière, n’était pas contrôlée directement par le comte.

Il en est de même au Lion d’Angers où le vicus existe indéniablement et qui est en possession de Gile, trésorier de la cathédrale d’Angers, avant de revenir à l’abbaye Saint-Aubin. Le nord et l’ouest du futur doyenné de Candé restent très peu peuplé, et le pouvoir comtal y est largement absent, comme en témoigne encore à la fin du XIe siècle la présence de la famille de Pouancé-La-Guerche qui possède de larges territoires à cheval sur l’Anjou et la Bretagne.

Source : Doyenné de Candé par Michel PECHA

Voir aussi la Roche-aux-Moines

Le problème des toponymes en « é »

Le cas du Chillon, Sechillionum ou Chilliacus en est un exemple. Comme l’a relevé J-P. Arnaud, l’utilisation de toponymes en"iacum" dure au moins jusqu'à la période mérovingienne et probablement plus tardivement dans les sites peu peuplés de l’Anjou comme le doyenné de Candé. Ces toponymes sont souvent localisés sur les anciennes forêts primitives. Ces sites peuvent avoir été l’objet d’un abandon avec reforestation tardive, suivie d’un défrichement définitif vers la fin du XIe siècle. Les toponymes et noms en" É" se sont maintenus. Les villae se présentent généralement comme des exploitations dont nous avons vu que le nombre est relativement important.

Mais que deviennent-elles dans l’espace mérovingien? Certaines villae se sont maintenues au-delà de la période gallo-romaine. C’est le cas de Juigné , de Béné , de Pruniers, d’Andillé, de Chazé-sur-Argos et de Loiré. Pour ces deux dernières possessions, elles figurent comme des domaines objets de dons des Pippinides à l’abbaye de Prüm. Pour la plupart des toponymes en "É"» ,il n’y a aucun texte permettant d’affirmer le maintien de domaines ou de villae. Absence de conditae et de centaines, rares vici Les centaines sont apparemment absentes du doyenné.

Si elles ont existé, il n’en reste aucun signe certain. La carte de J-.P. Brunterc’h relève l’absence de ces circonscriptions dans tout l’ouest de l’Anjou. Ces circonscriptions, dont le caractère institutionnel n’est guère apparent et dans lesquelles on y voit de très anciennes formations à caractère militaire de l’Antiquité tardive, ne sont mentionnées dans aucune source. La carte de J.P. Brunterc’h montre nettement l’existence de deux lignes de centaines, l’une vers l’ouest sur la Vilaine, et l’autre vers l’est sur l’axe Sarthe et Orne. Les vici attestés ne sont que deux, Savennières et Le-Lion-d’Angers.

L’attribution de vicus au Louroux-Béconnais provenant, d’une erreur d’interprétation dans la lecture d’une monnaie. Pour Daniel Pichot, il s’agit de petites agglomérations. Si, ailleurs, certains acquièrent une certaine importance en devenant le siège de conditae comme Jublains ou Laillé dans le Maine. Visseiche sur la voie romaine vers Rennes, peu après Châtelais, est restée une modeste station.

Source = Doyenné de Candé par Michel PECHA

Les Prieurés

Les prieurés ne sont pas faciles à définir ou à repérer aux XIe et XIIe siècles. En effet, ils ne font que rarement l’objet d’un écrit de fondation ou rappelant les conditions dans lesquelles les dons ont donné naissance à un prieuré. De même, il est difficile de faire une différence entre un prieuré et un prieuré-cure, sauf lorsque la localisation est dans un espace déjà regroupé comme des villes ou villages constitués.

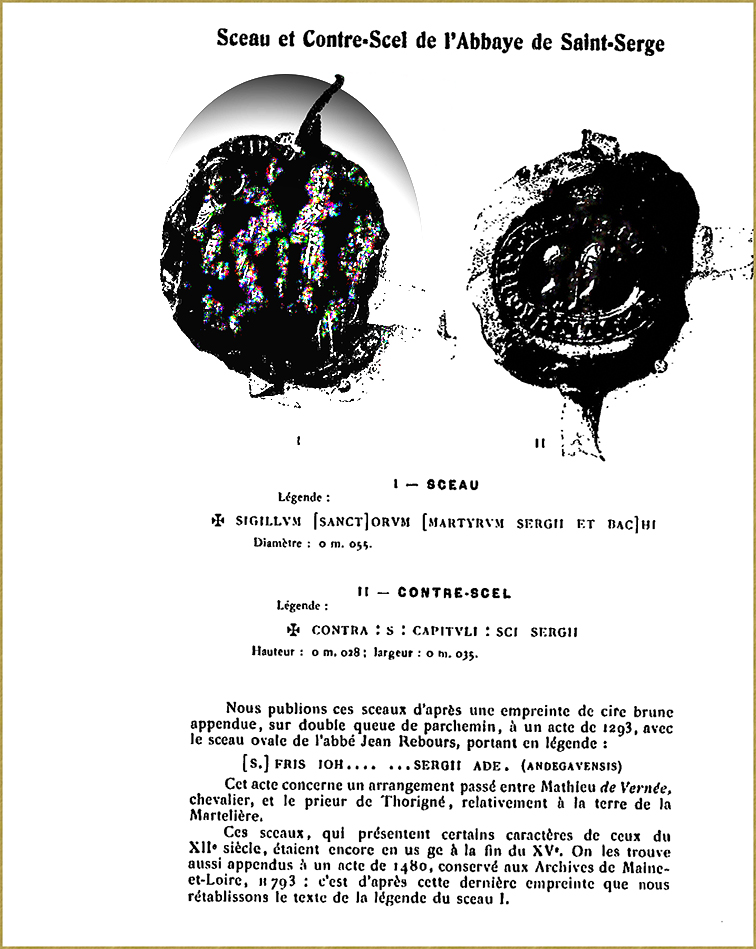

Aussi nous nous sommes fiés, outre les habituels cartulaires, aux bulles papales ou à une analyse régressive en rapprochant la possession d’une paroisse aux XIe ou XIIe siècles et l’existence attestée et plus tardive d’un prieuré, tout en écartant ceux dont l’apparition apparaît comme plus tardive. Prieuré de La Possonnière vers 1140 Saint-Serge Savennières Cart. de Saint-Serge (don de Geoffroy et de Oger de la Poissonnière).

Prieuré de Savennières entre 1056 et 1082 Saint-Serge Savennières Cart. de Saint-Serge (don d’Oger Bardoul de Champtocé et de Durand Brunel)

Source = Doyenné de Candé par Michel PECHA

Les Villages Anciens

Deux types de villages répondent à cette définition : ceux issus des anciennes villae gallo-romaines ou mérovingiennes et les paroisses anciennes. À ce dernier type appartiennent Savennières, Le-Lion-d’Angers1001, Angrie, Saint-Aubin-de-Pouancé, Sainte-Gemmes-d’Andigné, Vern-d’Anjou et dans une certaine mesure Bouchemaine. Les agglomérations issues des villae peuvent se diviser en gallo-romaines et en mérovingiennes. Les agglomérations provenant des villae gallo-romaines sont Andigné, Armaillé, Avrillé, Beaucouzé, Béné, Bourg-d’Iré, Combrée, Épiré, Géné, Grugé, Juigné, Gré, Pruillé, Saint-Aubin-du-Pavoil, Chanveaux et Villemoisan.

Celles provenant des exploitations mérovingiennes ou carolingiennes seraient Carbay, Chazé-sur-Argos, Chazé-Henry, Loiré, Marans, Noyant-la-Gravoyère, Pruniers, La Chapelle-sur-Oudon, La Chapelle-Hullin et peut-être Saint-Germain-des-Prés. Les paroisses anciennes avérées présentent un certain nombre de caractères topographiques communs. Elles sont toutes situées sur ou à proximité de voies de communication anciennes.

C’est le cas de Saint-Aubin-du-Pavoil et de Sainte-Gemmes d’Andigné, proches de la voie romaine vers Rennes, de Saint-Aubin-de-Pouancé, peu éloigné de celle vers Carhaix. C’est aussi vrai pour Vern-d’Anjou et pour Angrie, en bordure du chemin haut-médiéval entre Angers et Candé, vers la Bretagne. Bouchemaine qui n’est pas une paroisse est en bordure du Maine, au niveau de la confluence avec la Loire. Sur l’autre rive de la Maine, juste en face, se trouve le site anciennement occupé d’Empiré.

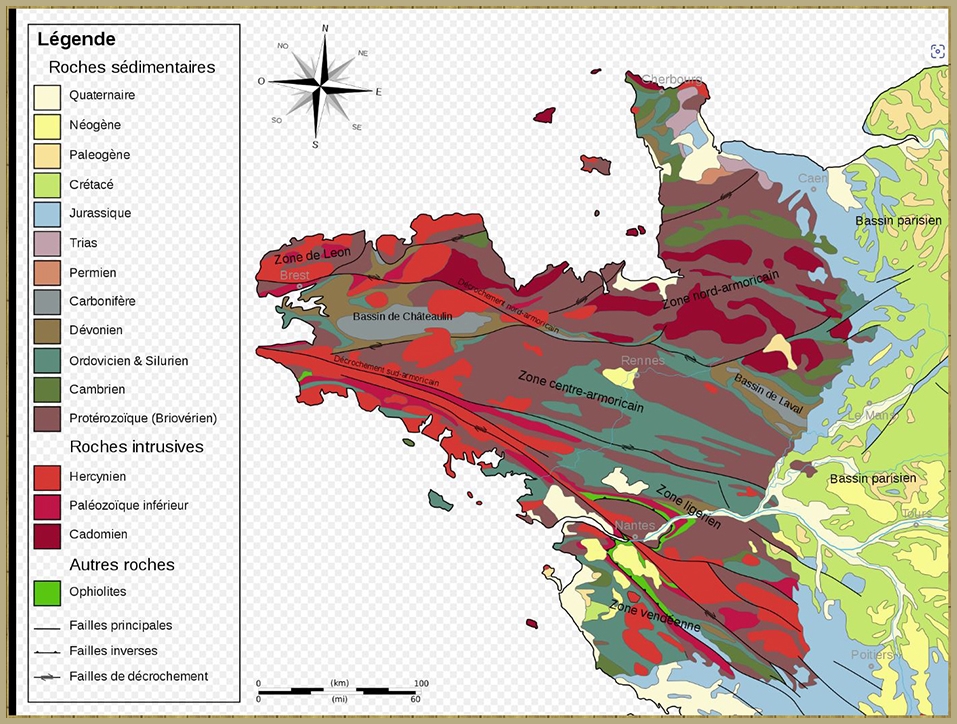

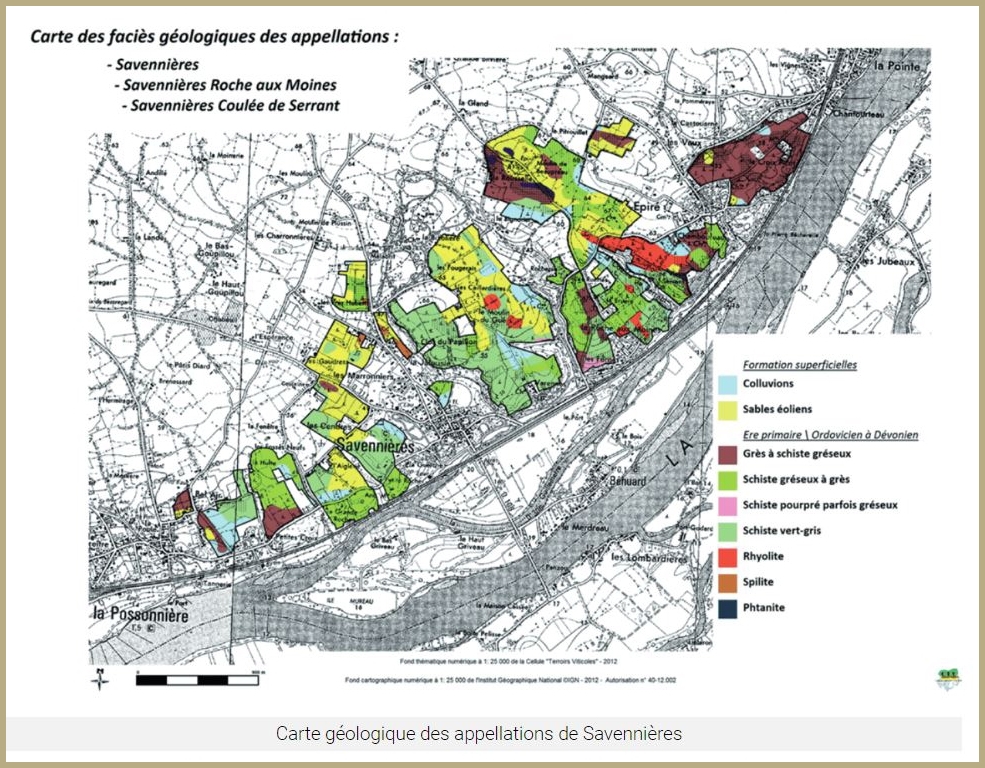

Géologie

Un élément du Massif armoricain

L’étude de la carte géologique de la région du doyenné de Candé montre une remarquable homogénéité des sous-sols. Cette homogénéité n’est pas antinomique avec l’absence de frontières marquées avec les territoires contigus. En effet, elle n’est pas singulière et ce n’est pas la nature du sous-sol qui différencie ce territoire des espaces voisins.

Le doyenné de Candé est bordé par des vallées au sud et à l’est. Le reste du territoire se partage en trois grandes zones orientées sud-est à nord-ouest. La partie sud est occupée par un ensemble schiste-gréseux et volcanique du complexe de Saint-Georges-sur-Loire. Il occupe une zone limitée par la Loire et par une ligne reliant la bordure sud de la ville d’Angers, à la commune de Freigné.

Des restes de roches volcaniques subsistent sur la commune de Savennières, sur le site de Béhuard ou encore sur celui des îles de Rochefort sur la rive Sud de la Loire. C’est notamment le cas pour la plate-forme du château de Saint-Offange.

La partie nord est occupée par le schiste du Briovérien, qui rattache l’Anjou Noir au Massif armoricain. Elle est bordée au nord par la vallée de la Verzée et celles de l’Oudon et de la Mayenne. Entre les deux, suivant approximativement les vallées du Brionneau et de l’Erdre, une langue de terres assez étroite sépare les deux zones, d’Angers à Candé.

C’est une région où le sol est constitué par les schistes ardoisiers d’Angers de l’Ordovicien. On en retrouve une seconde surface étirée, étroite, dite de Renazé, s’étendant de Segré jusqu'à la limite ouest du comté et limitée au nord par la vallée de l’Araize et au sud par celle de la Verzée.

Étude du Sol

Quartz Prase

Quartz hyalin vert-obscur (Hauy), quartz de couleur verte, aspect gras, affectant souvent une forme schisteuse, coloré uniformément par de l'actinote.

Quartz Prase, est une variété macrocristalline de quartz de couleur verte, différente de la variété microcristalline la chrysoprase.

À Savennières, à Denée (mal caractérisé) Coloré par du mica vert,

Fer carbonate manganésien

Ou oligonspath, en cristaux rhomboëdriques. Ps. 3,745, clivage facile, couleur jaune rougeâtre, à Savennières, en nodules ou en lames dans les schistes métamorphiques, carrière de la Coulée, spathique dans les poudingues du terrain houiller Les schistes sont associés aux zones de métamorphisme général.

Ce sont des roches métamorphiques formées en profondeur par la pression et la température à partir de roches préexistantes. Les schistes peuvent présenter des natures différentes (schistes ardoisiers, schistes chloriteux, talcschistes, etc.) mais beaucoup sont issus du métamorphisme de degré moyen d'argiles anciennes.

On y retrouve souvent du mica. Ils contiennent aussi d'autres minéraux qui donnent aux schistes des couleurs et des textures diverses. Globalement, les schistes présentent un aspect feuilleté, lisse et brillant.

La structure feuilletée et fracturée du schiste permet aux racines de la vigne de s’infiltrer dans le sol en profondeur pour profiter des eaux de pluie et des minéraux qui s’y trouve.

Manganèse carbonate.

Le manganèse, la chaux, se remplacent fréquemment dans les mêmes proportions ; on le trouve cristallisé en lamelles roses dans les quartz et certains schistes à Savennières.

Cuivre carbonate vert cristallisé

Sous forme lamellaire ; on ne retrouve alors que le pointement du prisme rhomboïdal. Au milieu des schistes métamorphiques, à Savennières

Le carbonate de manganèse

Se trouve quelquefois en petits cristaux roses au milieu du schiste. Nous l'avons trouvé à Savennières dans ; un schiste amygdalaire. Proust est le premier qui ait reconnu le manganèse carbonaté.

Cuivre sulfaté.

Couperose bleue, vitriol de cuivre.

Ce sel est toujours le résultat de la décomposition des minerais de cuivre et, principalement, des pyrites. Les croûtes et les masses fibreuses sont mélangées au fer sulfaté.

Gisement.

Toutes les substances cuprifères sont en général le produit de la décomposition des pyrites de cuivre et sont subordonnées aux gîtes de la roche, du moins à La Roche-aux-Moines, à Savennières, à Chalonnes, mais jamais en quantité importante.

À La Roche-aux-Moines, les schistes métamorphiques sont traversés par un filon de plomb sulfuré et de pyrites cuprifères décomposées.

Chlorite schisteuse

En lamelles ou plaques de 3 à 4 millimètres de long d'un vert tirant sur le jaune, éclat gras, cassure terreuse, forme schisteuse dans les géodes des porphyres ou en amas subordonnés à la masse.

Gisement.

Les porphyres orthosés qui bordent notre terrain houiller sont colorés par la chlorite. La pâte seulement, de plus, on la trouve en forme écailleuse ou bien en lamelles ; cette chlorite très ferrugineuse semble se rapprocher de la ripidolithe, ou bien en masses schisteuses en amas dans le porphyre de la butte du Château à Rochefort, dans le phonolite à Vihiers, dans les schistes métamorphiques à Savennières.

La chlorite doit sa formation à une argile ferrifère, magnésienne et alumineuse.

Métaxite

Minerai : composé naturel de silice et de magnésie.

Gisement

En filons ou en nid dans les aphanites (pétrosilex orthosé avec pyroxène), à Denée, à Ingrandes, se rapprochant de la krokidolite à Savennières au milieu d'un filon de quartz et de calcaire

Amiante

En général, les minéraux qui ont un aspect soyeux ont tous reçu le nom d'amiante quand les filaments peuvent être tissés, tandis qu'on a réservé le nom d'asbeste aux matières fibreuses déliées quelquefois en cristaux allongés et aciculaires.

Il y a des asbestes amphiboliques ; les asbestes sont formés par les hornblendes, à Savennières ; à Saint-Léonard par la trémolite.

La Trémolite

se trouve le plus souvent dans les calcaires dolomitiques cristallins impurs où elle s'est formée lors de la recristallisation de la roche au cours du métamorphisme.

On le retrouve aussi dans les talcs schistes. L'actinolite se produit couramment dans les schistes cristallins, étant souvent le principal constituant des schistes et des pierres vertes de couleur verte.

Fréquemment, l'actinote de telles roches a eu son origine dans le pyroxène contenu dans la roche ignée à partir de laquelle le type métamorphique a été dérivé.

Poudingue

Roches composées de fragments arrondis, de grosseur variable, de quartz, de grès, de silice, de couleur variable, réunis par un ciment agglutinateur de nature différente, toujours visible ; ce ciment peut être siliceux, argileux, feldspathique, quelquefois calcaire.

Poudingue siliceux arénacé, ciment grenu, on le trouve à Savennières.

Schiste gneissique, feldspath argileux

Avec nodules de calcaire blanc, quelquefois vert, coloré par un peu d'actinote. À Savennières, près des schistes cuprifères ; passant au grès, à Savennières, un schiste est une roche qui a pour particularité d'avoir un aspect feuilleté, et de se débiter en plaques fines ou « feuillet rocheux ».

On dit qu'elle présente une schistosité. Il peut s'agir d'une roche sédimentaire argileuse ou bien d'une roche métamorphique.

Calschistes.

Roche à base de calcaire et de schiste argileux, avec éléments distincts, le calcaire en feuillets plus ou moins épais, adhérents aux feuillets du schiste toujours imprégnés d'un peu de calcaire. Parties accessoires, mica vert, cuivre carbonate, oxyde de fer.

Calschiste veiné, schiste gris et calcaire, alternant en feuillets minces, calcaire lamellaire, traversant le schiste en plaques nombreuses et parallèles à Savennières

Schiste Lydien

Métamorphisme du grès houiller, on a donné improprement le nom de quartz lydien ou siliceux phtanite au schiste métamorphique à pâte fine, se rapprochant du quartzite, mais ayant conservé une schistosité grossière. En Anjou, on trouve fréquemment ce schiste lydien appartenant aux premiers dépôts sédimentaires, produit selon nous par les vapeurs aqueuses au milieu des schistes, soit ; siluriens ou dévoniens, soit houillers.

Il est complètement, sonore, de couleur noire, se divisant en feuillets épais ayant conservé une légère, couche de mica jaune entre chaque feuillet ; de plus, il contient un peu de feldspath.

Certainement il y a une connexion entre l'apparition de nos porphyres et le soulèvement de ces schistes profondément modifiés, alternant, pour ainsi dire, entre les buttes de porphyre, ayant également bouleversé les schistes du terrain houiller, et ne dépassant pas les limites de ce dernier terrain. Pour que ces schistes aient, été aussi profondément modifiés, se soient chargés de silice dans certaines parties, il a fallu que le suc siliceux, là, comme au moment de la formation de nos porphyres, fût tout à fait liquide, qu'il fût également soumis à une forte pression et à une température élevée de 400 environ, pour se séparer de la partie argileuse, de couleur variable selon la composition du schiste; ainsi, à Denée, carrière de la Justition, le lydien est rouge ; à Savennières il est noir, chargé de parties Charbonneuses appartenant au grès houiller qui s'est ainsi trouvé modifié.

Au bas de. la coulée de Serrant, on, voit une bande de quartz lydien de quelques mètres d'épaisseur, chargé d'une matière noire pulvérulente renfermée dans les alvéoles de la masse ; même résultant de la décomposition de l’anthracite.

Source : Société Académique du Maine-et-Loire (seizième volume)

Page Présédente=Accueil de Savennières

page suivante =Histoire de Savennières