HISTOIRE DE SAVENNIERES

- Accueil

- Origine de Savennieres

- Histoire

- Développement

- Les Evènements et les Hommes

- Suite des Evènements

- Militaire

- Religieux

- Presbytère

- A Propos

A VOIR : LA POSSONNIERE- ÉPIRÉ - LA ROCHE-AUX-MOINES - BÉHUARD - LOMBARDIERESDIAPORAMA

A VOIR : LA POSSONNIERE- ÉPIRÉ - LA ROCHE-AUX-MOINES - BÉHUARD - LOMBARDIERESDIAPORAMA

Le Comte LAMBERT à Savennières, en Bretagne

Le texte qui suit est tiré de l'édition Merle, Paris, Picard, 1896. C'est la traduction française de Pierre Le Baud vers la fin du XVe siècle.

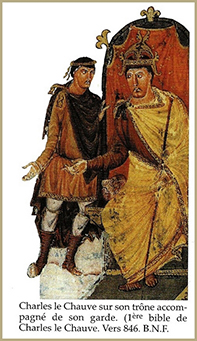

La Chronique de Nantes rapporte, après s'être longuement penchée sur les rapports entre Nominoé, Charles le Chauve et le comte Lambert et lors l'evesque Actardus alla au roy Charles et luy remontra les maux que Lambert faisoit à luy et aux citoyens de Nantes. Sur laquelle complainte ledit Charles print conseil, et manda par celui mesme Actardus à Nemenoius, prince des Bretons, par l'aide et confiance duquel Lambert avoit occupé le droict de la cité de Nantes, que, s'il le mettoit hors il luy pardonneroit toutes les offences qu'il luy avoit faites.

La Chronique de Nantes rapporte, après s'être longuement penchée sur les rapports entre Nominoé, Charles le Chauve et le comte Lambert et lors l'evesque Actardus alla au roy Charles et luy remontra les maux que Lambert faisoit à luy et aux citoyens de Nantes. Sur laquelle complainte ledit Charles print conseil, et manda par celui mesme Actardus à Nemenoius, prince des Bretons, par l'aide et confiance duquel Lambert avoit occupé le droict de la cité de Nantes, que, s'il le mettoit hors il luy pardonneroit toutes les offences qu'il luy avoit faites.

Et à celles choses adjousta l'évesque Actardus de sa part que si Nemenoius n'obeissoit audit Charles en débourtant Lambert, lesdits Charles et Lambert feroient paix ensemble, et luy seroient tous deux contraires. Laquelle chose oye par Nominoius, combien qu'il craignist peu les menaces dudit Charles, toutefois pour ce qu'il fut reprins par ses gens, il manda à Lambert que s'il ne se departoit de la comté de Nantes, il luy courroit sus par armes. Si fut Lambert espouvanté de ces mandemens, et s'enfuit à Craon, une ville qui lors estoit du territoire de Nantes, y appartenant par le droict de saint Clément, un monastère de la cité auquel la soeur d'iceluy Lambert nommée Doda présidoit .

Et de la fist Lambert maints assauts aux régions voisines contre lequel plusieurs s'eslevèrent, qui s'en retournèrent desconfits. Et entre autres, Guy, comte du Maine, espérant le vaincre, l'assaillit avecques grand nombres de chevaliers qu'il mist en fuite. Et, quand il eut ainsi vaincu ses résistants, il composa un chastel sur la rive d'Udon ; et, prenant de là en après en sa domination le territoire d'Angers, si comme Mayenne descendant en Loire, le tint par sa puissance jusqu'à la fin de sa vie. Mais, comme, après ce que Lambert eut esté trop voluntaire de parolle et d'oeuvre, et aussi de son Glayve, jamais n'esut cessé d'espandre sang humain et eust fait innumbrables maulx en terre, en la parfin il fut occupé de mort subite, et finit sa vie temporelle. Si fut enseveli près de Saponarias, une ville de la comté d'Angeou.

Cette chronique a été écrite dans les milieux ecclésiastiques vers le XIe siècle. C'est dire si ce texte n'est pas une source crédible. Cependant, il relate des événements et des personnages dont le souvenir se serait effacé sans cette chronique.

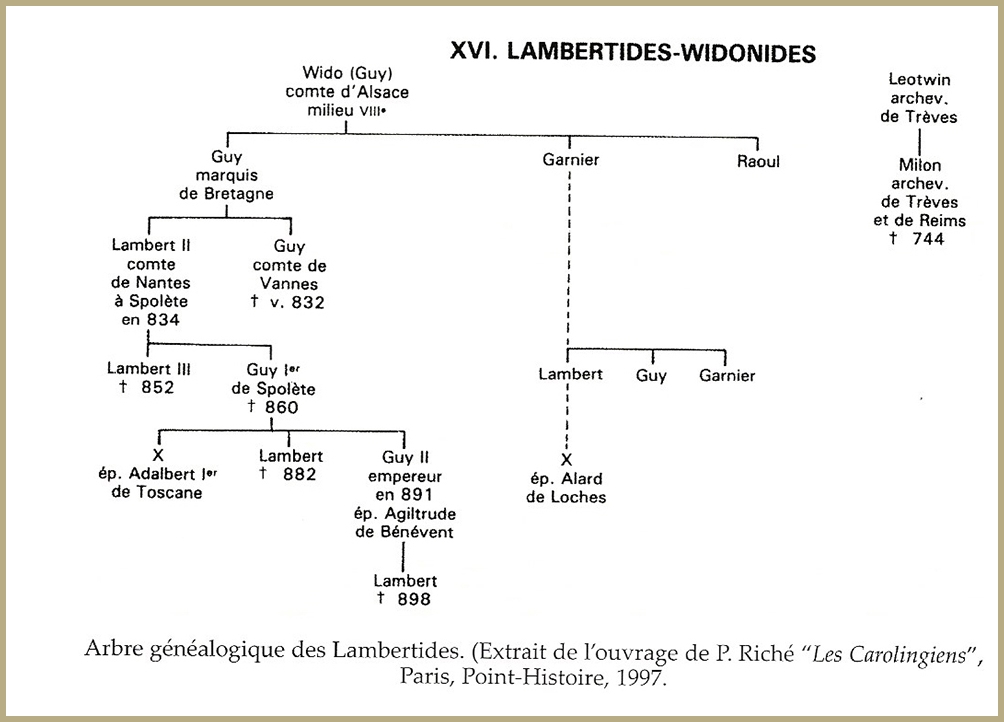

La chronologie n'y est pas souvent respectée et les confusions entre Lambert comte de Nantes et son probable fils Lambert y sont patentes. La Chronique relate donc une séquence, pour le moins confusément, de la mort à Savennières de Lambert II, comte d'Anjou, et probablement de la Marche de Bretagne, allié inconstant de Charles le Chauve et de Nominé de Bretagne.

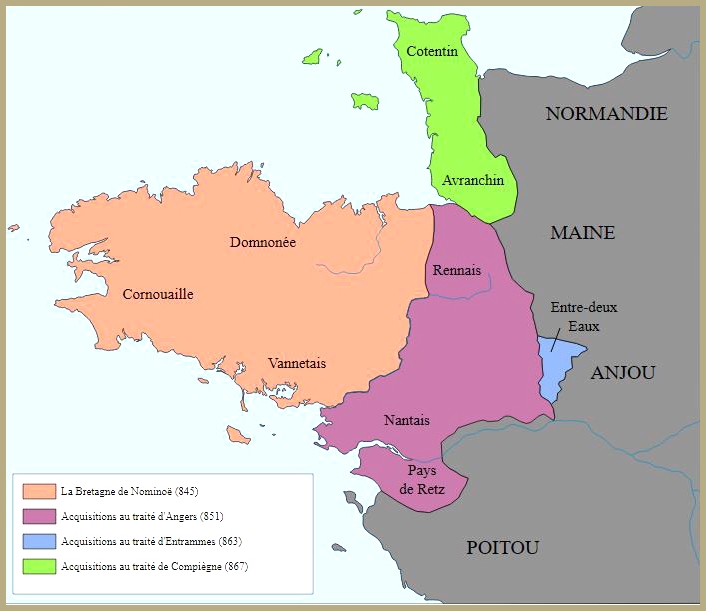

Les expéditions de Charles en Bretagne et les traités successifs entre Bretons et Francs montrent que la porosité de la frontière entre royaumes Franc et Breton est alimentée par les ambitions des grands.

Lambert II, dont le probable père avait perdu le contrôle du comté de Nantes et s'était réfugié en Italie, n'aura de cesse de rétablir son pouvoir, s'obligeant ainsi, au gré des succès des armes, à traiter avec Bretons ou Francs.

Il ne faut pas oublier le rôle moins visible mais bien réel des Normands dans cette période. Ils interviennent soit à leur propre initiative, soit comme alliés des Francs ou des Bretons.

Ce qui nous intéresse dans ce texte est l'arrivée de Lambert II à Savennières et sa mort. Si la Chronique de Nantes est peu explicite sur ces points, d'autres textes, plus parcellaires mais plus contemporains des faits, nous apportent quelques éclairages. En 852, Lambert passe plutôt du côté des Francs et se réfugie d'abord à Craon, dans le pagus des Andes et non dans celui des Namnètes où sa soeur occupe une position dominante.

![]()

Il fortifierait le site, puis, peut-être, sous la pression des Bretons, va se rendre à Savennières. Si l'on en croit la Chronique de Nantes, il suivrait le cours de l'Oudon, puis de la Mayenne et enfin de la Loire. Ce serait un voyage fluvial, beaucoup plus long, mais peut-être plus sûr que la voie terrestre. Il ne s'agit pas d'une originalité, ce moyen de communication était assez usuel Par contre, Charles le Chauve, dans ses déplacements vers la Bretagne, utilise l'ancienne voie romaine vers Rennes et sa bifurcation vers Carhaix. Sa situation n'est certainement pas claire puisque Gausbert-le-Jeune, fils du comte du Maine, va l'assassiner pour plaire à Charles le Chauve.

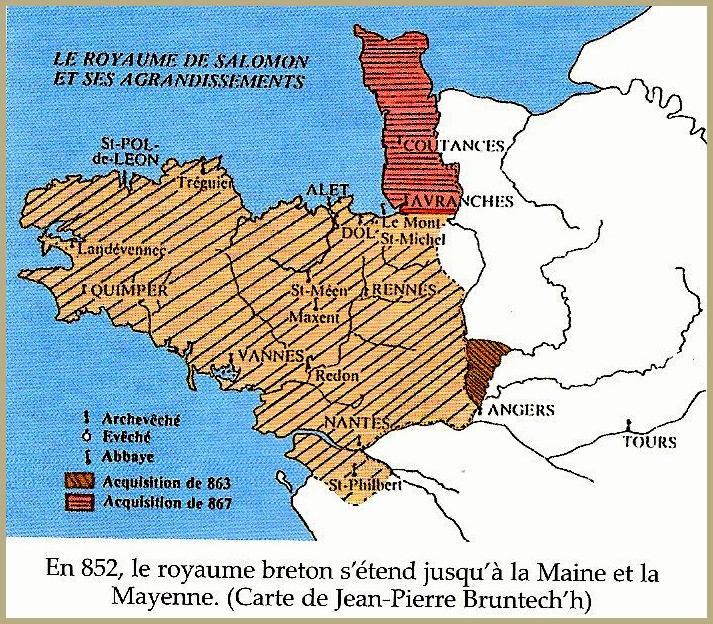

Or Gausbert-le-Jeune va être livré à Charles qui le fera décapiter pour ce crime. Cynisme Pour se débarrasser de deux ambitieux ou goût de la justice ? L'arrivée de Lambert II à Savennières ne saurait être fortuite. Cela suppose que le territoire soit dans la mouvance de Lambert et qu'il y avait une domus compatible avec son rang et pouvant héberger sa suite, notamment ses milites. Savennières est, depuis 851, aux mains des Bretons d'Erispoé puis de Salomon, la marcha sive comitatus Nanneticus va jusqu'à la Mayenne et la Maine . C'est ce qui ressort du Cartulaire Noir de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers. Si donc le territoire se trouve sous domination bretonne, il reste dans le diocèse d'Angers. Le comitatus et l'episcopatus ne coïncident pas, comme l'a démontré J. P. Brunterc'h dans sa thèse sur Renaud d'Herbauges. La domination bretonne de Savennières se terminera au début du Xe siècle. Par contre, la situation dans le diocèse et le pagus d'Angers est confirmée par deux passages de la vita sancti Maurillii évêque d'Angers, dont les deux versions sont écrites en 905 et l'autre vers 920.

Or Gausbert-le-Jeune va être livré à Charles qui le fera décapiter pour ce crime. Cynisme Pour se débarrasser de deux ambitieux ou goût de la justice ? L'arrivée de Lambert II à Savennières ne saurait être fortuite. Cela suppose que le territoire soit dans la mouvance de Lambert et qu'il y avait une domus compatible avec son rang et pouvant héberger sa suite, notamment ses milites. Savennières est, depuis 851, aux mains des Bretons d'Erispoé puis de Salomon, la marcha sive comitatus Nanneticus va jusqu'à la Mayenne et la Maine . C'est ce qui ressort du Cartulaire Noir de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers. Si donc le territoire se trouve sous domination bretonne, il reste dans le diocèse d'Angers. Le comitatus et l'episcopatus ne coïncident pas, comme l'a démontré J. P. Brunterc'h dans sa thèse sur Renaud d'Herbauges. La domination bretonne de Savennières se terminera au début du Xe siècle. Par contre, la situation dans le diocèse et le pagus d'Angers est confirmée par deux passages de la vita sancti Maurillii évêque d'Angers, dont les deux versions sont écrites en 905 et l'autre vers 920.

C'est déjà un lieu d'habitation relativement important pour être cité dans des textes. Un second indice de cette importance peut-être tiré de la toponymie. Il existe sur l'ancienne paroisse de Savennières (actuellement sur la commune de La Possonnière) un toponyme Verdun. Ce toponyme existe sous l'Ancien Régime et ne saurait être mis en relation avec la bataille de Verdun du début du XXe siècle. Il est caractéristique d'un site défensif du Haut Moyen Âge.

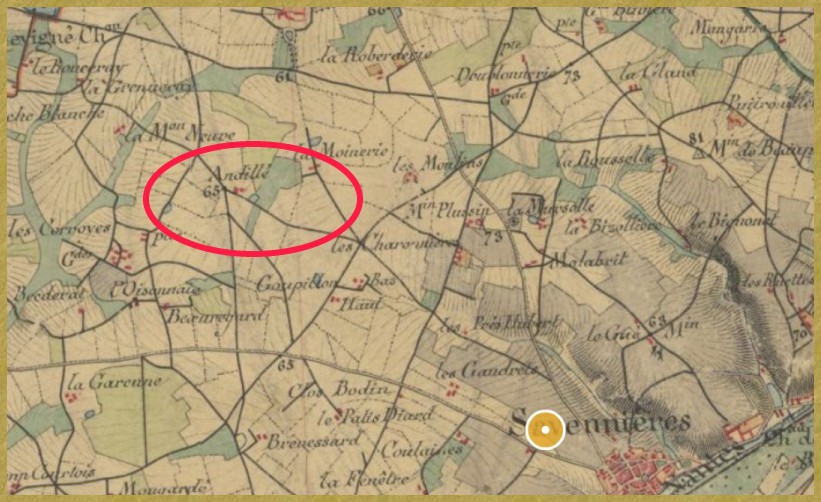

Un toponyme La Guerche existe à Savennières. Ce nom est fréquent en Bretagne, mais rare en Anjou (il y en existe trois). Il désigne des fortifications érigées par les Francs, proches des voies d'eau et destinées à la défense contre les incursions des Bretons et des Normands. Savennières jouait donc un rôle de frontière défensive, ce qui supposait une présence d'hommes d'armes et de détenteurs du pouvoir. Peut-être faut-il voir dans La Guerche le souvenir de l'habitat de Lambert, habitat dont le rôle devait être avant tout de défense. L'habitat de résidence sans rôle militaire n'est pas envisageable à cette époque en dehors des villes. Lambert, dont la situation était incertaine, ce que démontrent ses déplacements depuis Craon, ne pouvait probablement pas résider dans un lieu ouvert. Son assassinat par Gausbert montre à l'évidence qu'une telle précaution n'était pas superflue. En sus des toponymes en "é" qui peuvent se rapprocher d'une occupation gallo-romaine, le territoire ancien de Savennières recouvrait l'ancien domaine d'Andillé, dépendance d'Iohannis villa appartenant à la puissante abbaye de Saint-Florent et ancien domaine du fisc carolingien.

Les récentes fouilles menées par le service archéologique du Conseil général de Maine-et-Loire ont montré l'existence d'une église plus ancienne que celle dont il reste les murs sud et ouest. Cela confirme aussi l'existence d'une paroisse précoce et donc d'un peuplement groupé. Les découvertes de sépultures à Savennières datables de l'époque carolingienne, voire mérovingienne, montrent l'existence d'une structure sociale propre à l'habitat groupé à une époque où l'habitat éclaté, comme le souligne si bien Daniel Pichot, était largement de mise. La protection du territoire saponarien était aussi assurée sur sa bordure nord par l'importante forêt des Echats. Les zones forestières sont durant le haut Moyen Âge des lieux de dangers et d'incertitudes qui marquent des limites difficilement franchissables.

Ce sont des lieux de peur qu'évitent autant que possible les sociétés organisées, domaines des individus peu fréquentables et des angoisses comme le rapportent les légendes, elles sont des protections pour ceux qui vivent de l'autre côté. La voie romaine vers Nantes est située au nord de la forêt, encore utilisée. Savennières en est séparée par cette forêt qui forme un large obstacle. La Loire au sud jouait aussi un rôle de protection et de danger. C'est bien contre ceux-ci que les guerches avaient été érigées. Les envahisseurs bretons ou normands avaient facilité, par la peur qu'ils créaient, l'émergence de structures de défense. Ces remarques expliquent la présence dans le refuge de Savennières du comte Lambert, puissant en déshérence.

Mais, en l'état actuel des fouilles, il n'est pas possible de retrouver la trace de la sépulture de Lambert. On peut cependant émettre l'hypothèse d'une inhumation proche de l'église et peut-être de l'autel, comme cela devenait de coutume. Le mort, dans le choeur où était célébré le mystère de la Résurrection, bénéficiait ainsi des prières et des bienfaits de la communauté chrétienne. Le comte Lambert II fut tué par Gauzbert le Jeunet

Michel Pécha

Source : histoire des coteaux de Loire et de Maine

Bibliographie de Lambert

? 831 : après la destitution et l’exil en Italie de son père Lambert Ier de Nantes, partisan de Lothaire Ier, Lambert qui, selon la Chronique de Nantes, avait été élevé parmi les Bretons, demeure dans le Nantais avec son frère Garnier.

? 841 : Lambert combat avec le comte Ricuin de Nantes qui était peut-être devenu son beau-père dans les rangs de l’armée de Charles le Chauve à la bataille de Fontenoy-en-Puisaye le 25 juin 841. Ricuin, ayant été tué, le comte de Nantes que Lambert considérait comme son légitime héritage, est confié par le roi Charles à Renaud, comte d’Herbauge. Lambert abandonne le parti du Roi et rejoint Nominoë.

? 843 : Renaud de Nantes bat Lambert de Nantes allié aux Bretons de Nominoé et aux Vikings d’Hasting à la bataille de Messac, mais peu après, il est battu et tué à Blain le 24 mai 843. Les Nantais refusent de reconnaitre Lambert comme comte. Ce dernier est soupçonné d’avoir guidé les Normands qui, le 24 juin, mettent la ville à sac et tuent l’évêque dans sa cathédrale. Après le départ de ses alliés, Lambert ,se rend enfin maître de Nantes.

? 844 : Lambert tue dans un combat le comte Bernard de Poitiers et le fils et successeur de Renaud : Hervé comte d’Herbauge

? 845 : Fin octobre, début novembre, Lambert abandonne le parti de Nominoë et fait sa soumission au roi qui lui laisse le comté de Nantes.

? 846 : Au mois d’août, Lambert est écarté du Nantais et pourvu par le roi Charles de l’abbatial laïc de Saint-Colombe de Sens. Charles le Chauve tente d’imposer un certain Amaury comme comte de Nantes (846-849).

? 849 : Charles le Chauve rappelle Lambert et lui confie le Nantais, le Rennais et le territoire au sud de la Loire.

? 850 : Après le 15 août, Nominoë et son allié Lambert, qui avait fait une nouvelle fois défection au roi, occupent Rennes et Nantes et démantèlent les murs des deux cités pour éviter un retour des forces royales.

? 851 : Lambert accompagne Nominoë dans son offensive en Neustrie. Après la mort subite du chef breton à Vendôme le 7 mars 851, Lambert prend le commandement de l’armée bretonne en retraite. Il participe ensuite aux côtés d’Erispoë, fils de Nominoë et nouveau chef des Bretons à la bataille de Jengland près du Grand-Fougeray, où les troupes de Charles le Chauve sont écrasées le 22 août. Avant la fin de l’année, un accord est conclu entre Charles le Chauve et Erispoë, ce dernier obtient le titre royal et la cession définitive de l’ancienne Marche de Bretagne avec Rennes et Nantes. Lambert perd tout espoir de s’implanter dans la région.

La Marche de Bretagne

Se composait de plusieurs comtés réunis : le comté Rennais, le comté Nantais et le comté Vannetais, ainsi que d'une partie du Maine. Il s'agit d'une zone de défense, sous administration militaire. Son plus célèbre préfet fut Roland, que la légende a fait neveu de Charlemagne, mort en 778 à Roncevaux.

? 852 : Lambert, dont la sœur Dova était abbesse de Saint-Clément à Nantes et aussi à Craon, tente de se tailler un domaine entre le bas Maine et l’Anjou, mais il est tué le 1er mai 852 dans une embuscade par un Rorgonides, Gauzbert "le Jeunet", qui s’inquiétait de ses progrès dans le patrimoine de sa famille.

Source : La légende des Comtes d’Anjou par G.DESPINAY

Gauzbert le Jeunet

Le Maine est une ancienne province française située au nord-ouest de la France, sur la frontière de la Bretagne. Il a comme capitale Le Mans. Le Maine est riche de son histoire. Connu pour son passé tumultueux, l’endroit fut sacré région historique. À partir du IXe siècle, à l’époque carolingienne, le Maine s’érigea en comté, soit un domaine qui conférait le titre de comte du royaume de France.

Lignées et Successions

De 832 à 1062, deux familles se sont succédé à la tête du comté du Maine. Il s’agit des Rorgonides et des Hugonides. Les premiers ont représenté la principale maison du Maine. À ce titre, le comte Rorgon 1er, gendre de Charlemagne, fut le premier à endosser cette responsabilité. Avant de devenir comte du Maine de 832 à 839, Louis 1er Le Pieux lui avait confié le comté de Rennes en 819.

Après le décès de Rorgon 1er, ce fut à Gauzbert le Jeune, son neveu, de prendre en charge le gouvernement et la défense du comté du Maine.

Il fut donc à la tête des batailles menées contre les Vikings à partir de 839 à 851. Ensuite, son fils Gauzbert le Jeunet prit sa place et fut exécuté en 853. Rorgon II, trop jeune pour succéder à son père à sa mort, le gouvernement fut confié à Gauzbert le Jeune. Ce n’est qu’en 853 jusqu’en 865 que Rorgon II reçut le titre de comte du Maine. Quand Rorgon II mourut, son frère cadet Gauzfrid prit sa place. Gauzfrid était comte et à la fois marquis de Neustrie. Cela fut ainsi jusqu’en 878 où il mourut.

Après cela, notamment en 878, Ragenold accéda au trône comtal, il est un Rorgonide de branche cadette. Il se fait assassiner en 885 pour céder la place à Roger de la famille Hugonide. Ce dernier, marié à une Carolingienne veuve, succéda à Ragenold de 886 à 893 et de 895 à 900 après Gauzlin II.

Gauzbert le JeunetTue Lambert II dans une embuscade, le 1er mai 852 et fait exécuter son frère Garnier. En mars 853, Charles le Chauve accuse Gauzbert d'alliance avec les Bretons, alors en révolte, et le fait décapiter (decollatus). Cette exécution, qui était le châtiment réservé aux traîtres, incite certains Grands du royaume à se révolter et à appeler à l'aide Louis le Germanique. Selon la Chronique de Saint-Maixent, Gauzbert est tué par les Nantais. On ne sait pas s'il se maria, ni s'il eut des enfants. C'est Rorgon II qui lui succéda.

Source : Doyenné de Candé par Michel PECHA

Oger BARDOUL

Savennières, qui était occupé depuis de nombreuses années, est au début du XIe siècle la possession de laïcs comme Oger BARDOUL, Une notice du Cartulaire, de Saint-Serge et Saint-Bach éclaire en partie cette question. Cartulaire Saint-Serge : entre 1056-1082, Oger Bardoul de Champtocé et Durand Brunel de Montjean vendent aux moines les églises Saint-Pierre, Saint Jean-le-Baptiste et saint Romain de Savennières en 780.

Ils ajoutent à la vente un terrain autour de l’église paroissiale Saint-Pierre pour que l’abbaye puisse y construire un four, des granges, un hôpital et tout ce qui serait nécessaire à l’apostolat des moines. Cette énumération ne reprend pas le mot de cimetière, mais il est précisé que les moines acquièrent le droit de sépulture en présence de dix-huit témoins.

La notice indiquant explicitement que l’espace déterminé pour être réservé aux moines ne devait pas être construit ou habité, il est possible que le cimetière ait été circonscrit à l’enceinte confiée aux moines lors du transfert de la propriété des terres et des droits.

Cartulaire Saint-Serge

À la fin du XIe siècle, Geoffroy et ses fils contestent aux moines une terre à Andillé, la terre revient finalement aux moines avec l’assentiment de Bardoul de Champtocé, seigneur de la terre.

Fin du XIe siècle,

Soucieux de son salut et de son âme, après qu’il eut donné avec d’autres au monastère des saints martyrs Serge et Bach, l’église de Savennières en acceptant l’argent des moines, voulant offrir en aumône (elemosinam) quelque chose de ses propres biens, sans contrepartie, vint de nouveau au Chapitre des moines avec son épouse, Griscia, et donne en ce lieu toute la part des sépultures qu’il a jusqu’alors sur l’église de Savennières ; il donne aussi à Saint-Serge, après sa mort, la maison qu’il avait à Savennières et trois arpents de vignes qui après sa mort seront tenus des moines ; il le fait pour le rachat de ses péchés en même temps que pour l’âme de ses parents ; il donne aussi un manse au Plessis-Macé, mais les moines devront demander l’autorisation de ce don à Matthieu .

Sont témoins Stéphane de Gisois, Mainard clerc de Savennières, Griscia son épouse, Roland qui, en recevant le bénéfice du lieu, donne son accord aux moines pour l’amour de Dieu et des saints martyrs, pour tout ce qu’ils tiennent de son fief à Méral.

Source : : Doyenné de Candé par Michel PECHA

Liste des comtes authentiques :d'Anjou et des Marches de Bretagne

- Licinius, comte d'Anjou, sous Clotaire I

- Théodulfe, comte d'Anjou sous Gontran

- Beppolen, duc ou gouverneur des Marches, vers 587

- Rainfroy, comte d'Anjou, sous Charles Marte;

- Roland, préfet des Marches, mort en 778

- Auduif, préfet des Marches, vers 786

- Rorgon, comte du Maine et l'Anjou, en 839

- Théobald, comte, abbé de Saint-Jean-Baptiste, vers 845(?)

- Gérard, comte, abbé de Saint-Serge, sous Charles Le Chauve;

- Eudes, comte d'Anjou

- en 851 Lambert, comte de Nantes, puis gouverneur des Marches, mort en 852

- Robert le Fort Hugues l'abbé, comte et gouverneur des Marches, 867-886

- Eudes, comte et gouverneur des Marches, 886.-88

- Robert, comte et gouverneur des Marches, 888-921

- Hugues Le Blanc, comte et gouverneur des Marches,923-956;

- Foulques le Roux, fils d'lngelger vicomte de Tours et d'Angers, vers 886 comte d'Anjou, vers 929

Comtes de Bretagne ayant possédé l'Anjou d'outre-Maine

- Nominoë envahit l'Anjou en 849, meurt en 851;

- Erispoé, 851-857; Salomon, 857-874;

- Pasquiten et Gurvand;

- Judicaël et Alain le Grand : luttes intestines; invasions normandes ; anarchie en Bretagne, 874-907;

- Alain Barbetorte, 907-952

Les actes des comtes d’Anjou

Au XIe siècle, ils sont assez rares. Certains se trouvent dans les cartulaires. Olivier Guillot en a édité les plus importants dans son ouvrage au tome II. Il s’est livré à une analyse intéressante des formules de dévotion utilisées par les Ingelgériens. Il y voit une reconnaissance majeure du rôle de la providence qui l’emporte sur l’origine divine du pouvoir. C’est une forme à la fois originale et atypique en ce XIe siècle. Là encore, l’originalité du comté d’Anjou est patente.

Pour le XIIe siècle, les actes d’Henri II, le comte roi, ont fait l’objet d’une parution imprimée, publiée par L. Delisle et E. Berger à Paris entre 1909 et 1924, sous le titre Recueil des actes de Henri II, roi d’Angleterre et duc de Normandie, concernant les provinces françaises et les affaires de France. Ces actes s’intéressent assez peu au peuplement et, en général, à l’encadrement des populations.

Ils sont peu utilisables dans le cadre de notre sujet, les affaires concernées relevant de la politique générale du comté et des dominants. Pour la période antérieure, quelques diplômes carolingiens concernent le retour en des mains cléricales des biens du fisc.

Ils sont contenus ou repris dans les Cartulaires, pour ce qui les concerne. Les biens du fisc de Loiré et de Chazé sur Argos, rétrocédés par Charlemagne à l’abbaye de Prüm le 17 février 797, ont fait l’objet d’un acte publié dans Mülbacher no 180. Juigné et ses biens rétrocédés par Charles-le-Chauve à l’église d’Angers le 16 avril 872 ont été publié par Tessier no 362.

La Noblesse

Il y avait sous l'ancien régime 400 000 nobles en France, soit 1,5 % des Français, parmi lesquels on distinguait la noblesse de race ou d'épée et les anoblis, c'est-à-dire les personnages élevés à la noblesse, par la grâce du roi, pour exercer des charges militaires, administratives, financières ou judiciaires.

Ces derniers formaient la noblesse de robe. D'après la situation sociale, on distinguait donc la haute noblesse ou de Cour : princes du sang, grands seigneurs, gentilshommes vivant ou admis à la Cour comme le comte Walsch de Serrant, et la noblesse composée de magistrats avec hôtels en ville et châteaux en campagne, et les petits hobereaux.

La noblesse d'épée dédaignait la noblesse de robe, mais tous les nobles jouissaient de privilèges, soit honorifiques comme celui de porter des armoiries, d'avoir une place de choix à l'église ou de poser une girouette sur le toit de son manoir, soit d'immunités fiscales : exemption de la taille et de la corvée royale, ainsi que du logement des gens de guerre, quote-part réduite de la capitation et du vingtième, soit encore juridiques comme celui d'être jugé par un parlement pour crime et d'avoir la tête tranchée au lieu d'être pendu.

. Ils avaient aussi des privilèges féodaux de justice, de chasse, de champart (redevance en nature, sorte de dîme seigneuriale), de corvées, de péages sur les routes et les ponts, de mutations ("lods et ventes") sur les transactions foncières, de banalités sur les moulins, fours et pressoirs.

Après une forte augmentation de ses revenus au XVIIIe siècle, à la suite de la hausse des prix agricoles et des fermages, il y eut appauvrissement de la noblesse dont le train de vie dépassait les moyens. Nombreux furent les nobles qui épousèrent alors une riche bourgeoise pour redorer leur blason, d'où la "réaction nobiliaire" des grands refusant l'accès aux charges aux nouveaux anoblis.

Certains Parlements allèrent même jusqu'à exiger quatre quartiers de noblesse (4 antécédents directs nobles) pour l'attribution de certaines charges. On fit revivre alors des droits anciens, ce qui éveilla la colère et la haine dans les campagnes. L'affaire des arbres le long des chemins en Anjou en est l'exemple bien connu.

LES CHÂTEAUX de SAVENNIERES

Aiglerie

Le domaine de L'Aiglerie, aujourd'hui propriété Roussier, bien exposé au-dessus du moulin de la Petite Roche, et bien en vue entre Savennières et La Possonnière. La construction date de 1680 et non de 1660, comme l'indique, par erreur, la carte postale ci-contre.

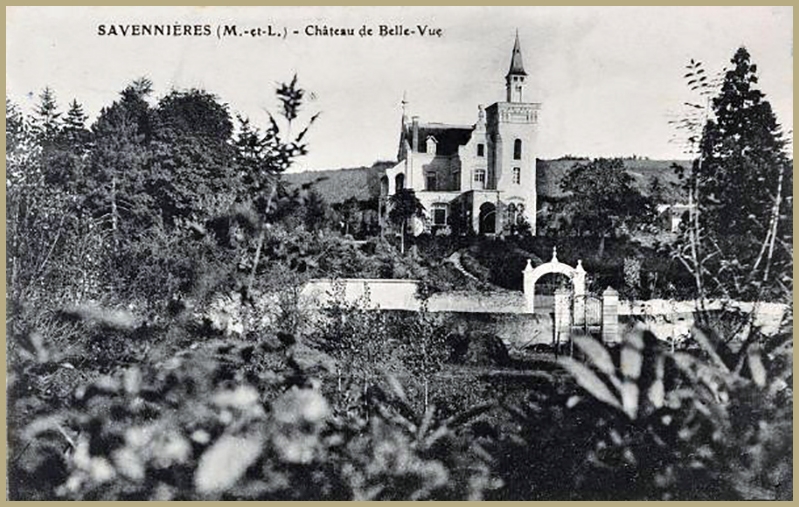

Belle-Vue

Cette plaisance, à l'architecture quelque peu prétentieuse est caractéristique des nombreuses maisons bourgeoises construites dans tout le secteur durant la seconde moitié du siècle dernier.

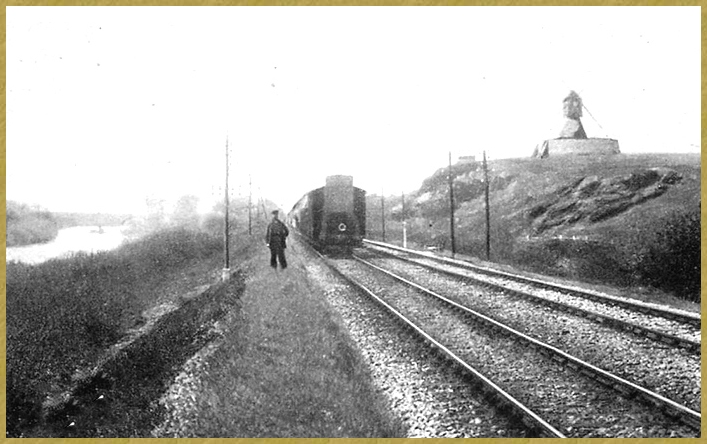

La qualité du site et la facilité des communications grâce au chemin de fer attirent en effet nombre de riches Angevins, et particulièrement des juristes.

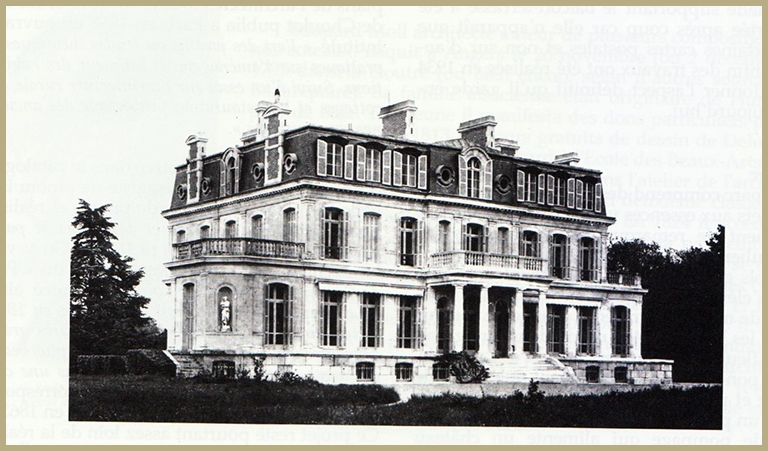

La Bizolière

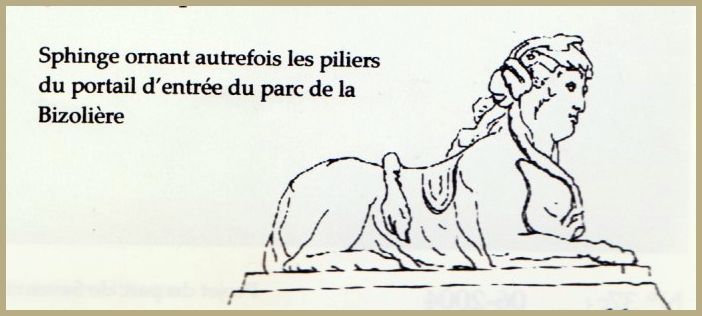

Au nord du bourg de Savennières, le long du chemin départemental 106 qui mène à Angers par Saint-Jean-de-Linières, la Bizolière se cache au milieu d'un grand parc. L'entrée principale se fait tout au sud par un portail grille qui était orné jadis de deux sphinges sur piliers, aujourd'hui disparues. L'entrée ordinaire donne à l'Ouest. Elle est gardée par un curieux pavillon en pierre noire cachant, au fond, la ferme de Malabrit. Les dépendances, comprennent dans une clairière, un hameau dit « la vieille Bizoliere » avec maison de garde habitée, orangerie et jolies écuries. Non loin se trouve un grand potager entouré de murs recouverts de treillages sur lesquels courent de vieux ceps de vigne, et une intéressante maison de campagne du XVIIIe siècle dite « la Petite Marzelle » a un étage habitable sur rez-de-chaussée de service, accessible par un joli escalier extérieur.

La propriété figure sur la carte de Cassini sous l'orthographe de la Bisoliere.

LA BIZOLIÈRE

Le toponyme date de la seconde période du Moyen Âge. À cette époque, beaucoup de petites localités et de domaines ruraux se voient attribuer comme nom de baptême celui de leur fondateur ou de leur premier propriétaire, comme à l'époque gallo-romaine. Cependant, au lieu de se terminer en -acum qui donnera -ac, -é, -y ou -ay suivant les régions (cf. Cognac, Aubigné, Orly, Agon-nay), le nom se voit ici rajouter le suffixe ière ou erie. Celui-ci est hérité du suffixe latin « aria » qui signifiait à peu près «propriété de ».

La Bizolière a donc été fondée par le sieur Bizol (ou Bize). Le patronyme dérive de l'ancien français bise (= miche de pain bis) et dénote un ancêtre boulanger ou vendeur de pain. La Bizoliere était autrefois un ancien petit domaine que les Duboys étendirent progressivement, demandant au célèbre architecte Édouard Moll d'y réaliser en 1863 une grande demeure moderne pour l'époque.

La Grande Maison Elle est d'un néoclassicisme de la seconde moitié du XIXe siècle et se présente comme un bâtiment rectangulaire, appelée communément par ses propriétaires successifs « la grande maison ». Elle est érigée sur sous-sol à demi-enterré, réserve aux services et est disposée selon les principes adoptés pour toutes les maisons de maitre de l'époque, à savoir : rez-de-chaussée légèrement surélevé et réservé aux pièces de réception, tandis que le premier étage, à droite, recoit les chambres desservies par un large et élégant escalier curviligne en pierre.

Quant aux combles dits à la Mansard, ils sont couverts en zinc et en ardoise. Les murs des façades sont en pierre apparente, mais la modénature reste sobre et donne rigueur et noblesse à l'ensemble. À l'arrière, un petit avant-corps bas sert de vestibule d'entrée. En façade principale orientée plein sud, un perron ouvre sur le parc. Il est abrité par un porche à colonnes supportant un grand balcon.

Deux ailes basses à pans coupés et couverture en terrasses bordées de balustres prolongent le corps principal. À leurs angles, des pilastres toscans, rappellent les colonnes du portique central et encadrent des niches recevant chacune une allégorie des quatre saisons.

Source Dictionnaire Célestin PORT

Ce bâtiment a évolué au cours des ans. La colonnade supportant le balcon-terrasse a été rapportée après coup, car elle n'apparaît que sur certaines cartes postales et non sur d'autres. Enfin, des travaux ont été réalisés en 1934 pour donner l'aspect définitif qu'il garde encore aujourd'hui.

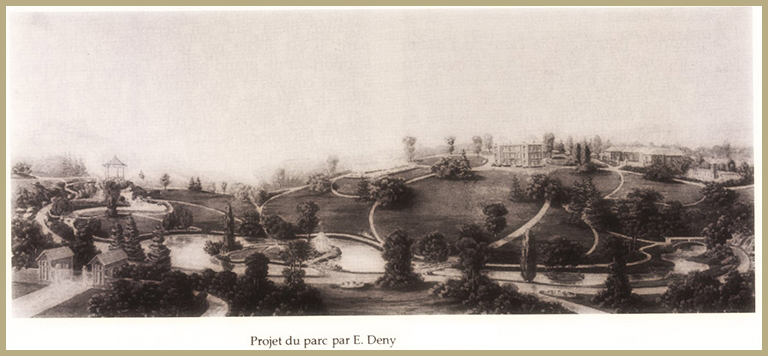

Le parc

Comprend des prairies entourées de bosquets aux essences variées sur lesquelles se détachent de remarquables sujets isolés, en particulier des vieux chênes, des cèdres, pins parasols et séquoias. Curieusement, un chêne liège s'élève dans un bosquet à plus d'une dizaine de mètres et un cèdre change de couleur selon les saisons. Au Nord, dans un grand étang fleuri de nénuphars nagent des canards. Deux ponceaux de pierre relient une petite île boisée et permettent de la traverser.

Non loin de là, un pavillon en bois cache en fait une station de pompage qui alimente un château d'eau dissimulé dans une futaie proche du château. Dans une clairière se dressent deux hautes colonnes ioniques finement cannelées et décorées, supportant un entablement. Elles encadrent une niche abritant une naïade portant amphore. Au pied de cet "entre fenêtre" une dalle gravée porte cette inscription : « Colonnes et niche provenant des ruines du rez-de-chaussée du château des Tuileries à Paris incendié en mai 1871, transportées de Paris et reconstruites dans le parc de la Bizolière en mai 1883.» Sunt lacrymae rerum (elles sont les larmes des choses).

On dit que ce parc aurait été dessiné par le comte de Choulot, grand paysagiste angevin de la seconde moitié du XIXe siècle. Il avait dessiné entre autres le parc du château de Challain-la-Potherie pour le comte François de La Rochefoucauld-Bayers. Ce dernier château a été construit sur les plans de l'architecte Hodé entre 1848 et 1854 et de Choulot publia à Paris en 1858 un ouvrage intitulé « L'art des jardins ou études théoriques et pratiques sur l'aménagement intérieur des habitations.»

Suivi d'un essai sur l'architecture rurale, les cottages et la restauration pittoresque des anciennes constructions. Mais nous avons retrouvé dans le catalogue d'un autre architecte paysagiste de renom, Eugène Deny, une trentaine de projets et réalisations intitulés : « Plans et aquarelles de parcs paysagers exposés à Moscou en 1891 ». On y voit en dernière page une photographie du « parc de Savennières (Maine-et-Loire) » annotée ainsi : Les travaux de ce parc ont été exécutés en 1866 . Actuellement, la végétation a pris un très grand développement, et ce domaine est un des plus beaux que nous ayons été appelés à créer dans une carrière de 27 années.

La date de 1866 correspond bien à celle du château que l'on situe en 1863. Ce projet reste pourtant, assez loin de la réalité et l'on a beaucoup de mal à reconnaître l'état actuel des réalisations. Pourtant il contient bien les principaux éléments de la composition notamment le portail d'entrée et ses sphinges, le lac, l'île, le château, ses dépendances, etc. Auss,i cette perspective aquarellée n'a été dessinée, sans doute, qu'en avant-projet pour séduire le maître de l'ouvrage ou répondre à un concours d'idées lancé par ce dernier. E. Deny était officier du mérite agricole et président du Comité des Jardins de la Société nationale d'horticulture de France.

On lui doit les anciens jardins du

NPaillon à Nice. Il publia en 1893 un traité des « Jardins et parcs publics, Histoire générale des jardins, les maîtres de l'école moderne et leurs principales créations, le style paysager, exposé de ses principes et applications » où il milite pour un art nouveau des jardins après ceux dits à la française ou à l'anglaise dont il s'inspire pourtant largement.

30/10/1923-décès de M. Armand Antoine Alfred de GRAMONT, propriétaire du château de la Bizolière

Source :Histoire des Coteaux de Loire et de Maine

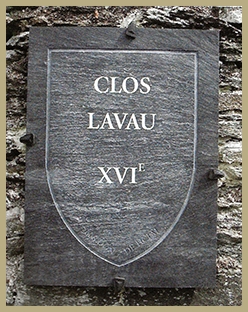

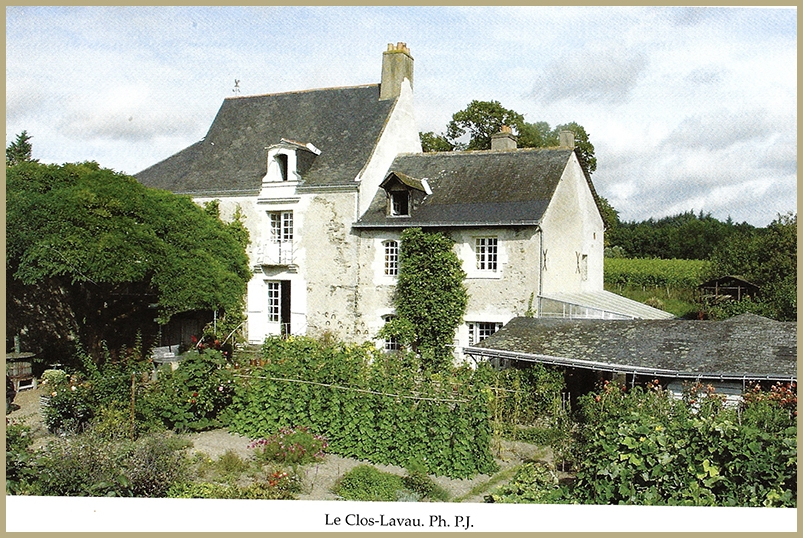

Le Clos Lavau

Ancien fief et seigneurie avec maison noble, appartenait en 1460 à dame Perrine Jarzée, veuve de J. Frenier ; son fils Pierre Frenier, licencié en décret, 1474, et chanoine de Poitiers, 1499, rend aveu en 1503 à la seigneurie de Savennières pour sa maison appelée « la Court de la Vau » et à l'hostel et métairie d'Andine qui en formait plus tard le principal domaine ; Jean Voulsy, receveur ordinaire de Saintonge, par sa femme Jeanne Berthelot, 1540. Le fief, vendu en 1552 par du Bouschet à Pierre Gaillard, enquêteur ordinaire d'Anjou, fut réuni au XVIIIe siècle à la seigneurie de la Forêtrie.

Les terres et l'habitation passèrent par ventes successives de Michel de Cherbaie à Elie Cadu, de qui l'acquit Laurent Landévy, bourgeois d'Angers (29 novembre 1554). Jeanne Landévy y meurt en 1752, âgée de 87 ans, et ses héritiers vendirent le domaine à Mathias Genet, marchand cirier (2 mai 1753). Aujourd’hui, la partie Ouest des bâtiments n’est plus habitée. Elle est la propriété de la commune.

Source dictionnaire Célestin PORT

Plaque Gravée

Avec, bien sûr, l'accord de leurs propriétaires, trois sites se sont vu apposer l'écusson d'ardoise, marquant ainsi leur intérêt historique et architectural. Près de l'église et du mail qui fut autrefois cimetière, ce grand bâtiment à un étage sur rez-de-chaussée et un étage droit, a subi plusieurs reconstructions et extensions, notamment au XVIIIe siècle où il a été agrandi et enjolivé par le curé, François Halnost, qui fit graver son nom et la date de 1761 sur une lucarne.

Avec, bien sûr, l'accord de leurs propriétaires, trois sites se sont vu apposer l'écusson d'ardoise, marquant ainsi leur intérêt historique et architectural. Près de l'église et du mail qui fut autrefois cimetière, ce grand bâtiment à un étage sur rez-de-chaussée et un étage droit, a subi plusieurs reconstructions et extensions, notamment au XVIIIe siècle où il a été agrandi et enjolivé par le curé, François Halnost, qui fit graver son nom et la date de 1761 sur une lucarne.

Le presbytère porte en pignon ouest la date de 1718. En 1606, Nicolas Gaudin, curé de Savennières, se déclare sujet et vassal de la seigneurie de Savennières, pour un corps de logis, pressoir, cour, jardin clos, appartenances, le tout en un tenant qui est la maison presbytérale, joignant d'un côté le chemin tendant de l'église au grand cimetière, d'autre côté la maison, cour, jardin et appartenances de la chapelle Sainte-Barbe, d'autre côté le chemin de l'église au chemin du Puy-Gauthier et d'autre bout le cimetière dudit lieu.

En 1629, Pierre Bodin rend sa déclaration à la seigneurie de Coulaine, relevant également du comté de Serrant. On peut en déduire qu'une transaction eut lieu entre les deux seigneuries. (Arch. Serrant, liasse 1074).

Pour leur maison presbytérale, les curés successifs continueront de rendre aveu à la seigneurie de Coulaine jusqu'à la Révolution. C'est en 1823 que la commune fait l'acquisition du presbytère et de ses dépendances pour en faire la « Maison commune », le logement du curé et celui de l'instituteur. En 1986, ont été inscrits à l'Inventaire des monuments historiques : les façades et toitures ainsi que le salon, au rez-de-chaussée, avec sa cheminée et son remarquable décor de toiles peintes. Ces peintures sur tentures représentent des scènes bucoliques agrémentées de nombreux oiseaux de paradis.

Restauration d'un vieux four à pain au Clos Lavau

Une réflexion est maintenant en cours avec l'appui des Architectes des Bâtiments de France pour l'élaboration d'un dossier de restauration. L'objectif recherché est de concilier à la fois la préservation et la mise en valeur des parties anciennes les plus remarquables avec l'installation de nouveaux services communaux tels qu'une cantine scolaire ou une salle de réunions pour les associations. Les aides financières indispensables à la réalisation de cet important projet sont à l'étude.

En attendant, le vieux four à pain qui se trouve à l'extrémité nord du bâtiment, a été remis en état de fonctionnement grâce au savoir-faire de l'association « Les Marylines ». La sole a été remplacée et le premier allumage du four a eu lieu peu après. Les habitants de Savennières, et en particulier les jeunes qui avaient « mis la main à la pâte », ont pu apprécier les belles miches sorties toutes chaudes du four. L'expérience sera répétée dans le cadre des activités de l'Espace jeunesse.

Source : Michel Marcot

Foresterie (Forêtrie)

Important fief relevant de Serrant, avec château, chapelle fondée en 1523 sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste et dont le temporel en 1783 était estimé à 50 livres. En relevaient le fief de Lavau, les métairies de la Gicherie, les Moulins et Maison Neuve. Il appartenait en 1563 à la veuve de Jean Cadu ; en 1592, à Madelon de la Jaille qui le vend à François Bitault ; en 1637 à Pierre Bodin, secrétaire du roi, qui y réside avec sa femme Renée Doiseau, et y meurt le 4 octobre 1662.

Il avait fondé une messe dominicale. Sa soeur et unique héritière Bernardine Bodin était veuve d'Antoine Poulain dès 1664. Il passa par mariage aux Coquereau du Boisbernier. Le château est acquis en 1820 par la famille Gouin d'Ambrière, aujourd'hui à M. de Rochecouste. La chapelle est remarquable : il existe un beau retable avec une Mise au tombeau et des statues, dont la Vierge, saint Luc, saint Mathieu, etc... Voûte en bois à tirants, petit clocher avec cloche du XVe siècle.

Le Manoir a été restauré et transformé par Dainville. La tourelle carrée d'escalier se termine par un toit pointu couronné par un fleuron représentant des cigognes tenant en leur bec des vipères.

Source :Archives de Serrant. : Célestin PORT

Cet important manoir

En arrière-plan de Savennières, il a été restauré et transformé assez profondément à la fin du siècle dernier par Dainville, ancien élève des Arts-et-Métiers, architecte de la ville d'Angers et du département, directeur de l'école régionale des Beaux-Arts.

Y vécut de 1637 à 1667, y mourut Pierre Bodin, secrétaire du Roi Louis XIVe.

M. Coquereau du Boisbernier

François-Charles Coquereau du Boisbernier, écuyer, seigneur de Seillons et de la Forestrie, naquit à Angers, paroisse Sainte-Croix, le 2 octobre 1729. Il était fils de François-Charles Coquereau, écuyer, sieur du Boisbernier, avocat du roi en la sénéchaussée et siège présidial d'Angers, et de Marie-Renée Poulain de Cintré. Le 20 août 1759, il épousa, dans la chapelle du château du Boisbernier, paroisse de Noëllet, sa cousine germaine, Marie-Anne-Françoise-Perrine Coquereau du Boisbernier, fille de Jean Coquereau, chevalier, seigneur du Boisbernier, de l'Asnerie et d'autres lieux, et d'Anne Ménage.

Après avoir été officier du régiment de Vermandois d'infanterie, il demeurait à Angers, rue Boisnet, quand éclata la Révolution. Emprisonné comme suspect au château d'Angers, le 17 mars 1793, il fut transféré le 22 mars au Petit Séminaire et mis en liberté le 20 mai. Pendant le séjour que fit à Angers l'armée catholique et royale de la Vendée (17-25 juin 1793), il se trouvait en cette ville. Retiré le 2 juillet à Savennières, dans son château de la Forestrie, nous le voyons recevoir à sa table, le 8 juillet, MM. Royné, curé de Congrier, et Peltier, curé de Sceaux-d'Anjou, que les Vendéens avaient fait sortir de prison le 17 juin.

Le 9 juillet, des militaires du 6e bataillon du Nord requis par le général Fabrefonds, vont perquisitionner rue Boisnet. Ils y trouvent Mme Coquereau du Boisbernier, qui vient de recevoir de son mari une lettre l'invitant à venir à Savennières : Ne laisse rien à Angers et t'en viens ici. Amène avec toi Mme La Prieure de Sainte-Catherine. Nous nous cacherons dans les bois." Ils découvrent également une lettre de 1791 écrite par l'abbé Chauvelier, vicaire à Noëllet, qui remercie de la chambre offerte au château du Boisbernier, une autre envoyée d'Espagne le 10 décembre 1792 par le curé de la Jaille-Yvon, et enfin une dernière lettre datée du 27 juin 1793 et écrite par Bazin, procureur de la commune de Noëllet : «J'ai reçu le papier que vous m'avez envoyé ; je l'ai lu plusieurs fois ; je trouve que cela fera plutôt notre bonheur que toutes les choses qu'on nous demandait.» Vous savez que je ne me suis mis dans la municipalité que pour vos intérêts.

Le même jour, la cuisinière comparaît devant le Comité révolutionnaire d'Angers : Quelle cause à fait renfermer (en mars 1793) Coquereau dit Boisbernier ? On l'accusait alors d'avoir reçu des prêtres non assermentés. Quand est-il sorti de prison ? Il y a environ deux mois. Où était-il pendant le séjour des rebelles ? Il était resté chez lui. Quelles personnes recevait-il ordinairement chez lui ? Il voyait des nobles et des prêtres non assermentés. Quel prêtre a-t-il recelé chez lui ? Le nommé Oger, curé de la Jaille-Yvon. Où est ce prêtre ? En Espagne, où il a passé depuis longtemps. Quand Coquereau est-il sorti d'Angers et pour quelle raison ? Il est parti il y a aujourd'hui huit jours pour sa maison de Savennières.

Aussitôt, on mande François-Charles Coquereau du Boisbernier, qui, le 10 juillet, est interrogé par le Comité révolutionnaire : Interrogé de dire pourquoi il a écrit à sa femme de venir se cacher avec lui dans les bois. À répondu que c'était pour éviter d'être arrêté, attendu qu'il l'avait été une première fois. À lui demandé pourquoi on trouve dans ses poches un imprimé portant pour titre : Hymne en l'honneur des glorieux défenseurs de la patrie, qualifiés de brigands. À répondu que comme ces imprimés se vendaient publiquement, il en a acheté un.

À lui demandé pourquoi il a correspondance avec le nommé Bazin, procureur de la commune de Noëllet, qui paraît être mauvais citoyen, et quel est l'écrit dont Bazin lui accuse réception et qu'il croit devoir faire notre bonheur plutôt que toute autre chose. À répondu que Bazin était chargé de ses affaires à Noëllet et que l'écrit qu'il lui avait envoyé était une proclamation faite par les brigands.

À lui demandé pourquoi il envoie de semblables écrits à un procureur de la commune. À répondu que c'était pour qu'il en prit lecture.

À lui demandé pourquoi il colporte des écrits contre toutes les lois. A répondu que cet écrit était public.

À lui demandé s'il reconnaît comme loi ce qui est fait par les brigands. A répondu que oui et que dans le moment il était obligé de leur obéir.

À lui demandé pourquoi il entretient correspondance avec le nommé Chauvelier, vicaire non assermenté et fanatique d'après la lettre qui est en nos mains, comme aussi pourquoi il lui avait offert sa chambre.

À répondu qu'il ne lui avait pas demandé la lettre qu'il avait écrite, et qu'à cette époque il était permis de les loger (les prêtres insermentés).

À lui demandé qui l'avait forcé à prendre la cocarde blanche.

À répondu personne, et qu'il l'avait portée pendant deux jours à l'exemple de plusieurs autres et a signé Du Boisbernier.

À lui demandé pourquoi il fait précéder son nom du mot "du" et pourquoi il signe un nom qui est un nom de terre et prohibé par les lois.

À répondu parce qu'il a toujours signé de même et que la noblesse n'était pas une chose défendue, et a signé Coquereau Boisbernier. A l'issue de l'interrogatoire, l'inculpé est emprisonné et sa femme mise en état d'arrestation dans son domicile

Dès le 13 juillet, il subit un second interrogatoire de la part de la Commission Militaire : Interrogé sur ses prénoms, nom, profession, âge et demeure. À répondu qu'il s'appelle François-Charles Coquereau Boisbernier, âgé de 64 ans, sans profession, gentilhomme, demeurant ville d'Angers, rue Boisnet. A lui demandé pourquoi il s'est caché dans les bois. Ä répondu qu'il ne s'est point caché et qu'il était chez lui. À lui fait observé qu'il est en contradiction avec ce qu'il a dit dans son précédent interrogatoire, puisqu'il a déclaré s'être caché dans les bois et qu'aujourd'hui, il nous dit le contraire. À répondu qu'il ne s'est point caché.

À lui observé qu'il ne nous dit point la vérité, puisque dans une de ses lettres à son épouse, il lui marquait de venir se cacher dans les bois. A répondu qu'il n'était pas caché, et que ce n'était que pour éviter la persécution et la tyrannie qu'il engageait son épouse à se cacher avec lui dans les bois. Interrogé pourquoi on a trouvé dans ses poches un imprimé ayant pour titre : Hymne en l'honneur des vrais défenseurs de la patrie, qualifiés de brigands.

À répondu qu'il l'avait acheté et qu'on le vendait publiquement dans les rues.

À lui demandé s'il n'a pas envoyé la proclamation faite par les brigands à quelques personnes de sa connaissance.

À répondu l'avoir envoyée à son homme d'affaires, parce qu'alors elle était permise.

À lui demandé pourquoi il dit qu'elle était permise dans ce temps-là.

À répondu que c'est parce qu'on la vendait publiquement et qu'il faut obéir au plus fort.

À lui demandé s'il n'a pas eu des correspondances avec les émigrés et les prêtres non assermentés.

À répondu que non, mais qu'il a secouru les prêtres non assermentés parce qu'ils étaient dans le besoin et qu'il ne refuse la charité à personne.

À lui demandé dans quelle intention il avait une correspondance avec un nommé Oger, prêtre réfugié en Espagne.

À répondu qu'il n'avait point eu de correspondance avec les prêtres exportés, qu'au surplus la lettre d'Oger, n'avait rien contre la nation.

À lui demandé s'il a prêté le serment civique demandé par les représentants du peuple français. A répondu que non, et qu'on ne le lui a pas demandé, n'ayant jamais rien dit contre la nation. A lui demandé s'il a pris la cocarde blanche. A répondu que oui et qu'il l'a portée pendant deux jours, ne se faisant pas plus prier pour la cocarde blanche que pour celle tricolore.

À lui demandé à quelle époque il a pris la cocarde blanche.

À répondu que c'est à l'entrée de l'armée catholique dans la ville d'Angers.

À lui demandé s'il a été forcé de la prendre. A répondu qu'il l'a prise comme les autres. Interpellé de nous déclarer par oui ou non sur le fait dont il est interrogé. A répondu qu'il n'a pas été forcé de prendre la cocarde blanche. A lui demandé de qui il redoutait les persécutions et les tyrannies. A répondu vaguement, en disant qu'il avait été mis en arrestation sans savoir pourquoi.

À lui demandé s'il reconnaît pour loi ce qui a été fait par les brigands. A répondu que non, mais que dans ce temps il l'a reconnu. A lui demandé pourquoi il se qualifie d'un surnom et signe Coquereau du Boisbernier, puisque la Convention l'a défendu par une loi. A répondu que c'est par habitude. A lui demandé si pendant le séjour des brigands en cette ville il n'a pas eu des liaisons avec eux. À répondu que non.

À lui demandé quelles étaient ses relations avec un officier municipal de Noëllet et quel est son nom. A répondu qu'il s'appelle Bazin et qu'il n'a de liaisons avec lui que pour ses affaires, étant son homme d'affaires.

À lui observé qu'il ne nous dit pas la vérité, puisque, par une lettre que lui écrit Bazin, ce dernier lui marque qu'il n'a accepté la place d'officier municipal que pour l'instruire de tout ce qui se passerait. A répondu que Bazin ne l'avait jamais instruit de ce qui se passait, excepté de ses affaires en lui répondant.

À lui observé qu'il est en contradiction avec lui-même, puisqu'il vient de nous dire qu'il n'avait d'autre correspondance avec Bazin que pour ses affaires particulières, tandis qu'il lui a envoyé la proclamation des brigands qui n'a aucune relation à des affaires particulières. A répondu que c'était pour l'instruire de ce qui se passait alors, sans affectation ni dessein.

Le même jour, 13 juillet, le prisonnier est renvoyé par la Commission Militaire devant le Tribunal Révolutionnaire de Paris, et aussitôt les représentants du peuple Louis Turreau, Bourbotte et Tallien arrêtent qu'il sera traduit à Paris.

Source : !La Maraîchine Normande

Transféré à la Conciergerie, il est interrogé très sommairement le 19 juillet par le président du Tribunal Révolutionnaire, et le 22 juillet, Fouquier-Tinville dresse l'acte d'accusation que nous allons reproduire : Boibernier, se disant ci-devant gentilhomme et demeurant à Angers, a été dans tous les temps ennemi juré de la Révolution. Sa maison était un réceptacle de contre-révolutionnaires, de prêtres et defemmes fanatiques.

Il distribuait et colportait les écrits et proclamations des brigands révoltés contre la République, tendant à pervertir l'esprit public et à grossir le parti des révoltés. Lors de leur entrée à Angers, il a sur-le-champ et de son propre mouvement arboré la cocarde blanche et exécuté tout ce qui était prescrit par eux, qu'il regardait comme loi. Pendant leur séjour à Angers, il y est constamment resté et ne recevait chez lui que des ci-devant nobles et des prêtres réfractaires. Lorsqu'ils ont évacué cette ville, Coquereau s'est retiré et caché à la campagne, et a écrit à sa femme d'enlever ce qu'il avait de précieux chez lui, de venir se cacher avec lui et d'emmener avec elle une ci-devant religieuse.

Il entretenait aussi des correspondances avec des prêtres déportés. Lors de son arrestation, il a été trouvé dans ses poches un imprimé ayant pour titre Hymne en l'honneur des glorieux défenseurs de la patrie, qualifiés de brigands par les oppresseurs de la France, chanté lors de leur entrée triomphante à Angers le 17 juin 1793, par un bon Français, prêtre persécuté pour sa foi et sa fidélité à son prince légitime, lequel écrit outrageant à la République, provoquant sa dissolution, le rétablissement de la royauté en France et les citoyens à s'armer les uns contre les autres pour allumer la guerre civile." Le jugement qui le condamne à mort le 25 juillet ajoute : Un exemplaire d'un écrit imprimé en huit pages , ayant pour titre Hymne en l'honneur des glorieux défenseurs de la patrie qualifiés de brigands, commençant par ces mots : L'hymne qu'on va lire et finissant par ceux-ci : L'an premier du règne de Louis XVII, signé La Rochejaquelein, trouvé dans la poche de Coquereau, sera par l'exécuteur des jugements criminels lacéré et brûlé au pied de l'échafaud, sur la place de la Révolution.

C'est dans la soirée du même jour 25 juillet 1793 que François-Charles Coquereau du Boisbernier, ci-devant gentilhomme et ancien officier du régiment de Vermandois d'infanterie, fut guillotiné sur l'ancienne place Louis XV, appelée alors place de la Révolution et aujourd'hui place de la Concorde. Le Roi Louis XVI avait été exécuté sur la même place le 21 janvier précédent.

[Son défenseur se nommait Julienne]

Source : !La Maraîchine Normande

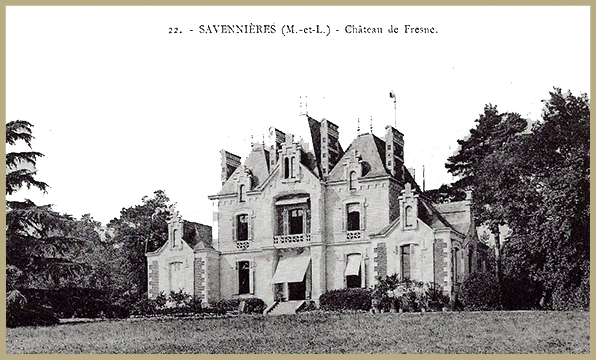

FRESNE

À la sortie Ouest du bourg de Savennières, le Fresne, ancienne propriété des Cesbron. Ce petit château, d'une douzaine de pièces entouré d'un parc de trois hectares, date de la seconde moitié du XIXe et jouit d'une jolie vue sur la Loire et le moulin de la Petite Roche.

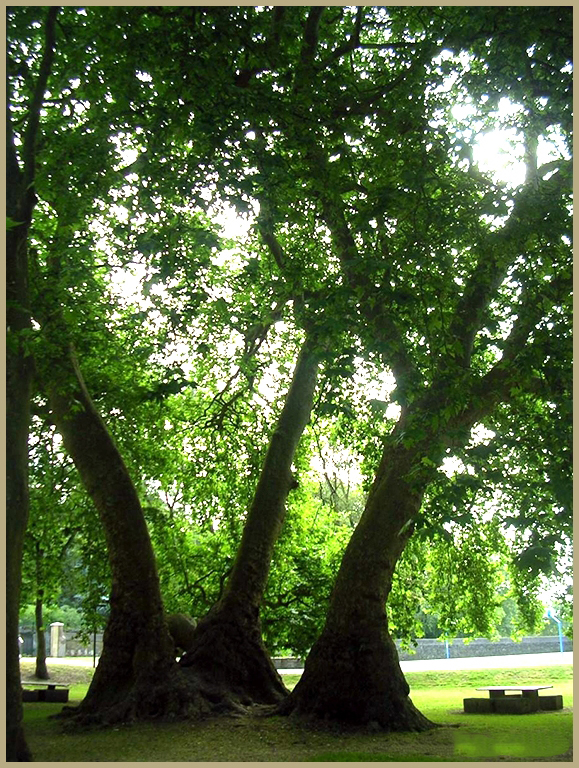

Parc du Fresne

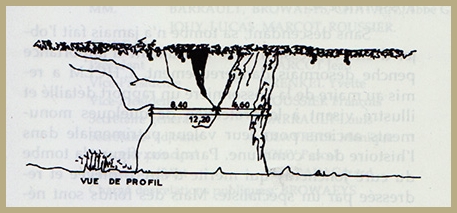

Voici la plus vaste tonnelle de l’Anjou. 20 à 25 mètres de haut, un feuillage qui couvre une surface de 40 mètres de diamètre soit environ 1300 m Il faut dire qu’il triche, ce platane, car il possède trois troncs dont chacun peut faire figure d’arbre remarquable. Alors que dire de l’ensemble ?

Il s’agirait en fait de deux sujets distincts. Le plus imposant possède un tronc double qui mesure une quinzaine de mètres au sol et se dédouble à environ 1m30. À cette hauteur, l’ensemble présente 12 m 60 de circonférence et on trouve 6 m 60 et 7 m 90 pour les deux troncs. Le plus gros possède une charpentière quasi horizontale qui, de par son volume, pourrait aisément faire office de quatrième tronc.

Le deuxième arbre mesure 6 m 70 à 1 m 30 ce qui est déjà en soi impressionnant. Le parc du Fresne occupe un emplacement qui appartenait au fief de la Guerche, manoir seigneurial connu depuis le XIIe siècle. Mais en l’absence de document suffisamment explicite, l’âge des platanes n’a pu être précisément déterminé.

Toutefois, si l’on compare les dimensions indiquées ci-dessus à celles des plus gros arbres de France, on peut faire un rapprochement avec le platane de Santenay (Yonne) planté sous Henri IV (1599). Pour le moins, ces arbres peuvent avoir été plantés au XVIIIe siècle, période de son introduction dans les parcs.

Il doit avoir environ 250 ans. D’autant que les bases des troncs me semblent un peu boursouflées par rapport au diamètre des fûts à mi-hauteur. Sans doute une réaction pour résister aux flexions énormes imposées par les houppiers.

Source : https://krapooarboricole.wordpress.com

Comme bien souvent, on est saisi par la taille des branches et des troncs que seuls les platanes sont capables d’ériger ainsi. Je suis allé voir ce géant à deux occasions. Une fois en plein après-midi estival où j’ai pu juger de l’efficacité du feuillage qui prodiguait une douce fraîcheur salvatrice. L’autre fois, de bon matin, il y régnait une ambiance calme particulièrement délectable.

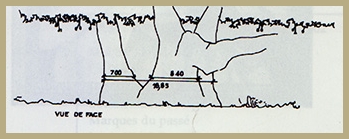

Détails des Platanes par Ph. d'Ersu et J. Marcot.

A l'heure où se prépare l'inventaire des arbres remarquables du Maine-et-Loire par le Conseil Général et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (C.A.U.E.) pour les lieux publics et par la Société d'Horticulture d'Angers pour les arbres du domaine privé, Savennières peut s'enorgueillir de posséder dans son parc public du Fresne un platane géant.

Il a poussé dans une prairie marécageuse et inondable près de la boire dite du Canal, ancien port fluvial de la commune au fond d'un petit vallon drainant le secteur des Cendres où les sources sont nombreuses, entre les châteaux de la Guerche à l'est et du Fresne à l'ouest.

Son port est majestueux avec une hauteur de l'ordre de 25 mètres. Sa ramure couvre une surface circulaire de près de 1300 m2 avec un rayon moyen de 20,20 m et un périmètre de ramure de 130 m à 2 m de hauteur.

Ce platane a fait l'objet d'un article du chanoine Robert Corillion publié en 1993 par la Société d'Etudes Scientifiques de l'Anjou. Notre géant se présente comme un arbre multi-troncs, ce qui complique sa description et la prise de ses mensurations.

Les spécialistes s'accordent pour dire qu'il s'agit en fait de deux arbres : un sujet principal se divisant rapidement en deux puis trois gros troncs, et, d'autre part, un individu voisin planté trop près dans sa jeunesse. Cela constitue un ensemble extraordinaire, car les souches sont soudées en un tout.

Nous avons mesuré nous-mêmes les cotes suivantes à 1 m de hauteur au-dessus du sol.

Circonférence de l'ensemble des troncs : 18 m.85, circonférences de chacun des différents troncs : 8.40 m, 7.00 m et 6.60 m

Si l'on veut comparer notre géant aux plus gros arbres de Maine-et-Loire ou de France, il faut considérer le sujet principal dont la circonférence est déjà honorable : 12,30m à 1 m du sol. À partir de cette mensuration, notre géant est à notre connaissance à l'échelon départemental :

- Le plus gros platane du M. et L.

- Le 3e plus gros arbre du M. et L.

- À l'échelon national : le 2e plus gros platane de France

Pour les connaisseurs, le genre Platanes comprend trois espèces : Platanes accidentais à feuilles très peu lobées (très peu découpées), espèce à peu près disparue ; Platanes orientalis à feuilles très profondément découpées ; le lobe central de la feuille est plus long que large.

C'est l'espèce noble que l'on trouve dans les parcs. L'écorce du tronc s'exfolie peu et le tronc a souvent des boursouflures. Platanes X hispanica (ex P. X acerifolia), l'hybride des deux précédents. C'est le plus commun, notamment au bord des routes et des avenues.

L'écorce s'exfolie abondamment. Comme le précédent, il a été introduit en France vers 1550. Notre géant de Savennières est un Platanus orientalis, le Platane d'Orient. C'est une essence qui a été largement répandue à la fin du XVIIIe, le premier platane parisien ayant été planté par Buffon en 1750.

Celui du Parc Moneau ne mesure que 7.05 m de circonférence. Le Petit Larousse attribue à l'espèce une longévité maximum de 500 à 2000 ans et une hauteur pouvant atteindre 40 m. Mais le Quid ne mentionne dans les records qu'un sujet à Marseille de 500 ans et un autre à Saint-Guilhèm-le-Désert de 300 ans. Le Grand Larousse illustré le dit originaire d'Asie Mineure.

Celui du Parc Moneau ne mesure que 7.05 m de circonférence. Le Petit Larousse attribue à l'espèce une longévité maximum de 500 à 2000 ans et une hauteur pouvant atteindre 40 m. Mais le Quid ne mentionne dans les records qu'un sujet à Marseille de 500 ans et un autre à Saint-Guilhèm-le-Désert de 300 ans. Le Grand Larousse illustré le dit originaire d'Asie Mineure.

Il aurait pénétré en Gaule après la prise de Rome par les Gaulois en 385 av. JC. puis sa culture aurait été peu à peu abandonnée. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle qu'on commença à le rechercher comme arbre d'ornement dans les jardins et le long des avenues, car sa cime large et régulière procure un ombrage dense.

Son tronc nu sur une grande partie est recouvert d'une écorce verdâtre qui se détache par plaques, surtout chez l'hybride. Les feuilles sont alternes, palmées et plus ou moins lobées. Leur pétiole dilatée et creusée à la base recouvre le bourgeon. Les fleurs monoïques sont groupées en chatons globuleux et les fruits sphériques et velus pendent longtemps en hiver après la chute des feuilles. Quant à l'âge exact de ce géant, nous nous en remettons au Chanoine Corillion qui lui attribue au moins 200 à 250 ans et peut-être même 400. Toujours est-il qu'il semble en parfaite santé et bien en situation de pouvoir tenir encore plusieurs siècles.

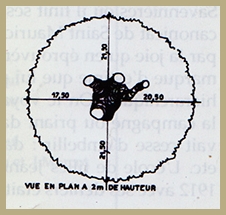

Grifferaie-(Grifferays) (Les)

On ne possède aucun document fiable permettant de déterminer l'étymologie du nom du lieu. Peut-être est-il issu du latin acrifolium ( houx). On aurait alors affaire à un bois de houx défriché pour laisser la place à des champs et à un village de cultivateurs.

Ce château, tout à l'arrière-plan de Savennières, a deux grands corps de bâtiments entourés de douves ; il fut reconstruit au milieu du siècle dernier. L'ancien fief relevait des Molières, château voisin sur la communauté de Beaucouzé, mais près d'Angers.

Il appartint aux familles Verdier et Bréchu, de Cheverue et de Morant. Dans un angle de l'édifice, une chapelle dédiée à la Vierge fut consacrée en 1736 par le curé de Savennières.

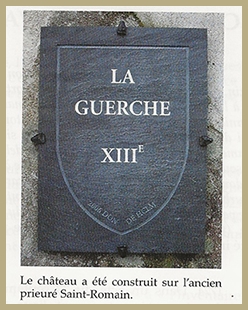

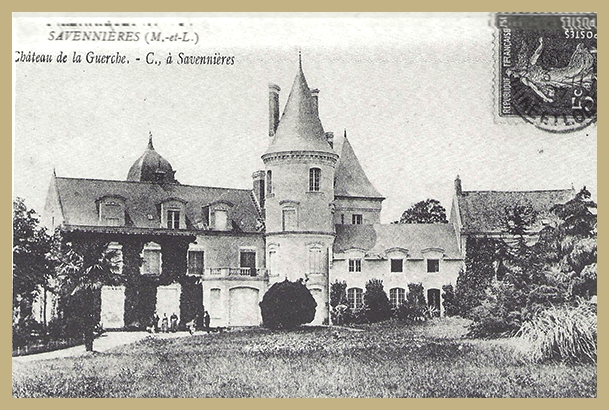

La Guerche

Ce toponyme qui marquait l’emplacement d’une probable défense bretonne contre les invasions normandes est situé en bordure d’une ruelle appelée rue de La Motte. Il est possible que cet emplacement ait perduré sous la forme d’une motte, bien que les familles de milites soient absentes de Savennières au XIIe siècle.

Possible réutilisation en motte. La présence d’un toponyme La Guerche à Savennières est pleine d’intérêt. Le toponyme de La Guerche désignait les fortifications proches des voies d’eau érigées par les Francs pour défendre leurs positions, notamment contre les Normands. Ce toponyme est le seul qui subsiste sur la rive nord de la Loire en Anjou. Il n’en existe pas sur la Maine, ni sur la Mayenne, ni sur la Sarthe, ni sur le Loir en Anjou.

Le toponyme occupe un site à l’ouest de Savennières, séparé de l’église paroissiale de quelques centaines de mètres et en bordure d’un bras de la Loire en cours de comblement et qui était encore actif à la moitié du XIXe siècle. La Guerche occupe vers 25 mètres d’altitude le rebord du plateau qui domine la Loire vers le nord d’environ 10 mètres, soit en dehors des zones inondables. Un château du XIXe siècle occupe actuellement le site qui est connu depuis le XVe siècle comme seigneurie.

Bien que fortement bouleversé par l’urbanisation et par la construction actuelle, l’étude du cadastre ancien indique la possibilité de l’existence passée d’une motte à La Guerche surveillant le passage par voie d’eau. Cette implantation confirme l’importance de la voie fluviale.

Pour G. Souillet, ces toponymes sont généralement situés à proximité des voies romaines et sont rarement des sites défensifs malgré l’étymologie. Or, ici, comme à Saint-Aubin-de-Luigné, et accessoirement à Chaudefonds-sur-Layon , le site est défensif, certes modérément, et la proximité d’une voie romaine improbable. La Guerche à Savennières, qui a peut-être été transformée en motte vers le XIe-XIIe siècle, se trouve entre église et Loire, dans une zone probablement rapidement habitée.

Source : Doyenné de Candé par Michel PECHA

Plaque Gravée

Cet imposant château, à l'entrée ouest du bourg de Savennières, a été malheureusement défiguré sur l'arrière quand il fut aménagé et transformé en maison familiale après la mort de son propriétaire d'alors, le commandant Cottereau.

Cet imposant château, à l'entrée ouest du bourg de Savennières, a été malheureusement défiguré sur l'arrière quand il fut aménagé et transformé en maison familiale après la mort de son propriétaire d'alors, le commandant Cottereau.

Il a toutefois conservé une belle façade sur le parc à l'est et l'ensemble, composé aujourd'hui de volumes variés encadrés par de beaux arbres, offre des contrastes qui lui confèrent un charme particulier.

Côté parc, les différents volumes s'articulent autour d'une haute tourelle d'escalier coiffée d'un toit conique et pointu, tandis que côté ouest, sur rue, la façade est dominée par une autre tour coiffée à l'impériale.

L'ensemble est à étage droit sur rez-de-chaussée de plain pied avec combles habitables éclairés par des lucarnes à linteaux surbaissés. Les maçonneries sont traditionnellement enduites au mortier de chaux et sable de Loire qui leur donne un aspect rosé contrastant avec les chaînes d'angle et les encadrements de baies harpés en tuffeau.

Le château a été construit sur l'ancien prieuré Saint-Romain dépendant de l'abbaye de Saint-Serge. Avant la Révolution, la seigneurie de la Guerche, avec fief et manoir, dépendait de celle de Savennières relevant du comté de Serrant.

Le manoir fut transformé et agrandi au cours des siècles. Au XXe siècle, après la mort des Cottereau, le château a été transformé en 1964 en maison familiale pour l'organisation de stages puis de colonies de vacances de 1972 à 1981, avant d'être racheté par un particulier.

Sources : Notes de Jean Marcot- Archives de Serrant-.Louis Barrault.

1482 - est sieur Pierre de la Court, écuyer, 1546-n.b Jean Lenfant, qui vend la terre à Philippe Salmon et Louise de la Court, sa fiancée.

1539 - Renée Lebreton, veuve Cadu, seigneur de la Touche-Cadu et des Brosses

1595 - Biltault François, sieur de la Raimberdiére, fils d'André, né à Angers en 1534, s'était fait un renom comme avocat en la sénéchaussée d'Angers quand il fut élu échevin de la ville le 15 décembre 1564 et maire le 1 mai 1582, honneur qu'il briguait depuis longtemps et où il fut continué en 1583. Il représentait, comme son beau-frère Jean Ayrault à qui il succédait, la caste énergique, même agressive, de la haute bourgeoisie locale, à l'encontre des officiers du roi et du Présidial surtout, qui tentait d'envahir partout les privilèges et la prééminence. Il eut aussi sous son second mairat à pourvoir aux misères publiques soulevées par une peste terrible qui en août, septembre et octobre 1583 dépeupla la ville, où toute affaire cessa. Le concile de Tours qui s'y était transporté le 8 septembre dut hâter la clôture de ses réunions. Mort en mai 1802. Portait d'azur au chevron de sable, accompagné de trois croix pattées d'argent, deux en chef et une en pointe.

1715-Antoine Poulain, sieur de la Tirlière.

1789-Guill. Poulain, grand-chantre et chanoine de l'église d'Angers, seigneur de la Guerche et de Lavau, paroisse de Savennières.

Découvertes

Dans les massifs du jardin, on a. trouvé des cercueils en pierre de 60 à 80 centimètres de profondeur, en forme d'auge, avec couvercle plat ou en dos-d'âne ; à la porte, un chapiteau à crochets et des débris de colonnes et de chapiteaux XVe siècle ; dans le mur, une arcade avec autel et statue de Saint Romain, de style XIIe siècle, qu'on prétend provenir d'une église de ce nom, autrefois, dit-on, sur l'emplacement de la maison.

Source : Célestin PORT

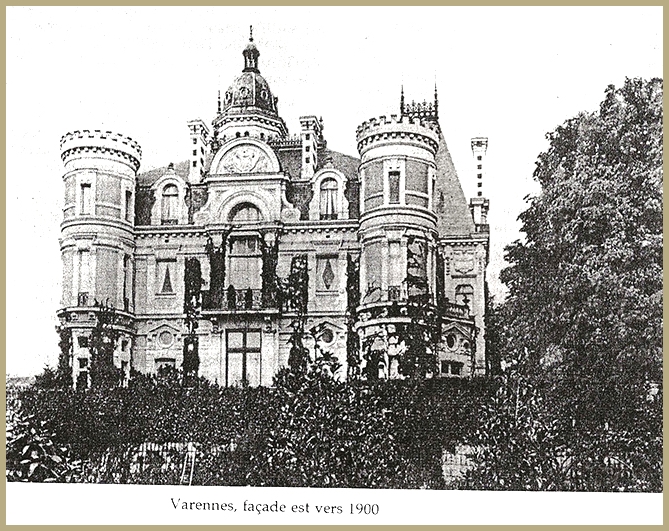

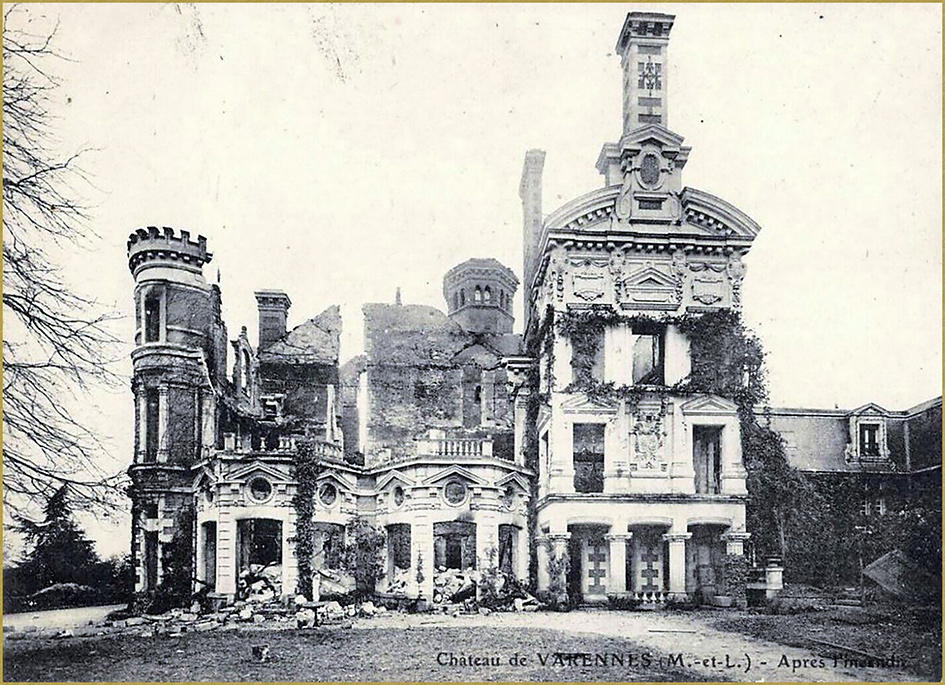

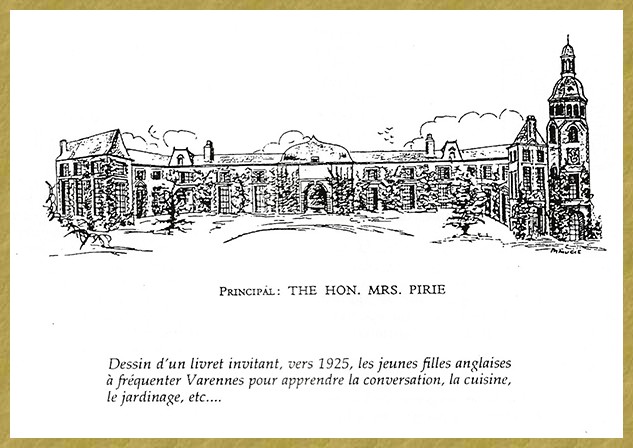

Varennes

Retracer l'histoire d’une maison, qu'elle soit pavillon, chaumière, maison bourgeoise ou château, est toujours un travail passionnant. On ne peut en effet se contenter de parler des pierres, on est vite amené à évoquer ceux qui l'ont habitée et ont contribué à la rendre ce qu'elle est devenue à travers les âges.

Les lignes suivantes essaient de relater, autant que les sources le permettent, les faits et gestes des familles qui ont habité et embelli VARENNES à Savonnières au tour des cinq derniers siècles. L'origine du nom « Varennes » prête à discussion.

Sans entrer dans les détails qui permettent d'avancer que "garenne" et "varenne" sont des variantes dialectales, retenons qu'il s'agit d'endroit où l’on garde le gibier, et le poisson, et où il est interdit de chasser ou de pécher. Fréquemment rencontré sur nos bords de Loire, il désigne souvent des terrains inondables, notamment en Touraine.

On sait peu de choses sur les neuf premiers siècles mais on peut imaginer que cet endroit, très probablement couvert de taillis, comme il en existe encore dans la région, devait servir de lieu de chasse aux hommes d'arme et aux marchands qui circulaient sur la Loire et trouvaient dans les petites coulées une anse favorable au repos et au ravitaillement - il existe toujours deux sources a l'eau très claire - d'autant plus qu'en remontant le courant vers le nord il faut ramer jusqu'a Bouchemaine pour trouver une situation semblable, les coteaux de la Roche aux Moines et d'Epiré tombant à pic dans la Loire.

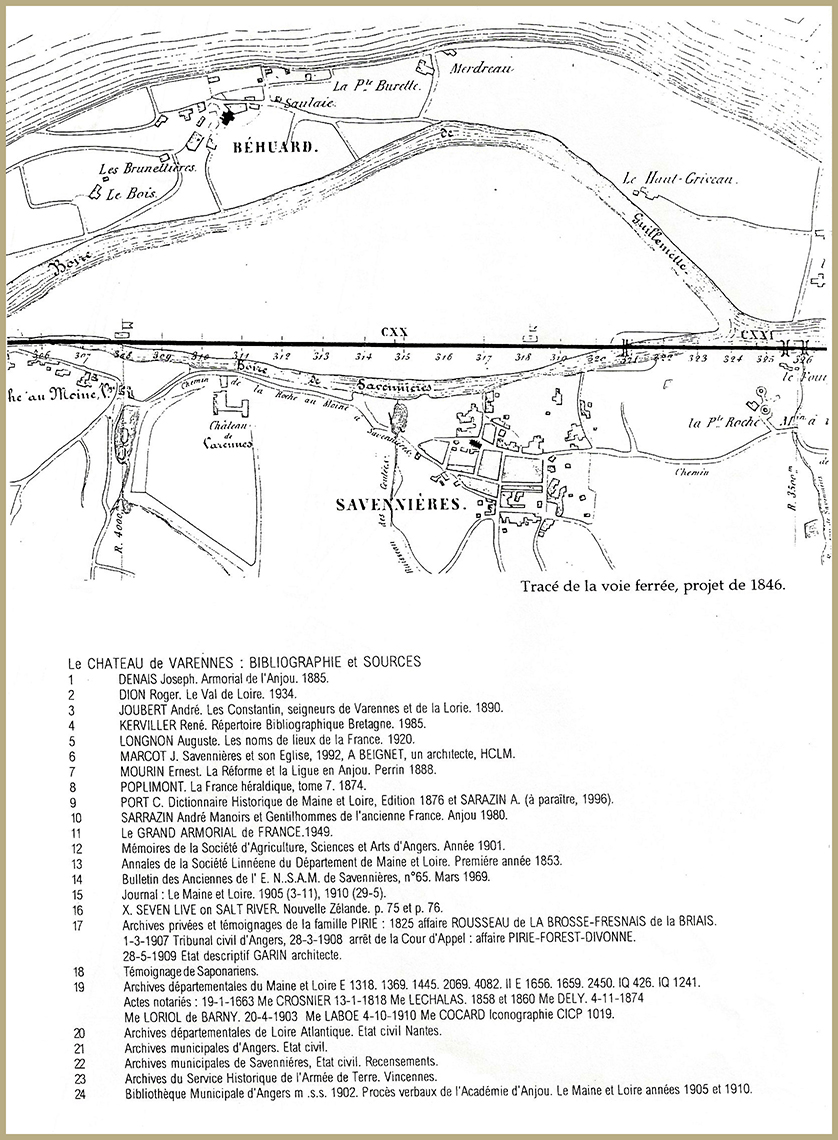

En 1028, un texte mentionne "les forges" comme lieu habité à trois cents mètres de Varennes et le village de Savennières est cité au VIIe siècle.

XVe et XVIe siècles : Les TILLON

En 1457, un acte conservé aux Archives du Maine-et-Loire cite "la terre et seigneurie de Varennes" relevant pour le principal domaine de la Guerche en Savennières. En est seigneur Pierre TILLON, puis Guillaume TILLON (1534) marié à Renée d'OYRON, dame de Chavagne Pelaud.

En 1457, un acte conservé aux Archives du Maine-et-Loire cite "la terre et seigneurie de Varennes" relevant pour le principal domaine de la Guerche en Savennières. En est seigneur Pierre TILLON, puis Guillaume TILLON (1534) marié à Renée d'OYRON, dame de Chavagne Pelaud.

La famine TILLON qui porte l’écu "de sable à deux épées croisées d’argent" garde les deux rives de la Loire car elle possède aussi sur la rive gauche, devant Varennes, le fief de Mantelon-sur-Denée), il reste de cette époque un pavillon carré portant les armoiries des TILLON.

Charles TILLON qui succède à Guillaume épouse le 8 février 1526 Béatrix de Sainte-Maure. Leur fils René, seigneur de Varennes de la Touche Moreau, participa, au début de la longue guerre civile qui se déroula en France de 1560 à 1598, à la "Journée des mouchoirs" Angers. L'échec de la conjuration d’Amboise avait eu beaucoup de retentissement en Anjou. Lors de la convocation des Etats Généraux pour la désignation des délègues des trois ordres, les esprits étaient très échauffés.

Le 14 octobre 1566, la réunion des délègués de la noblesse d’Angers se fit dans un grand tumulte. Apres le discours de l'avocat du Roi, GRIMAUDET, et de l'orateur des catholiques, une bagarre éclata et l'assistance sortit les épées et les dagues. Pour éviter les méprises "les huguenots, tous en même temps, mirent tous leurs mouchoirs tout au bout de leurs chapeaux et autour de leurs cols pour, s'entre recongnoistre, dont on les appela des morveulx et non plus des huguenots". Il y eut de nombreux blessés mais pas de tués ce jour-là.

René TILLON marié en 1561 à Françoise de DUREIL, eut une fille Marguerite qui épousa avant 1586, Louis de la CHAPELLE, seigneur de la Roche-Giffard, puis avant 1620, Vincent DESHOMMEAUX.

.

XVIIe siècle : CONSTANTIN

En 1634, le domaine de Varennes est acquis par Jacques Pierre CONSTANTIN, écuyer, seigneur de Varennes et de Montriou, (près de Feneu M. et L.) ; sa famille est originaire de Saint-Malo. Conseiller du roi, maitre ordinaire puis doyen de la Chambre des Comptes de Bretagne, il épouse le 31 janvier 1622 à Saint-Maurille d'Angers Anne MARTINEAU, fille de Charles, dont il eut trois enfants : Jacques (1624,) Robert (1627) et Gabriel. Le nom de Jacques Pierre parait sur les registres paroissiaux en 1636. Il évita la peste qui en 1638 frappe à Varennes J. BOUSSAIS ainsi que les deux enfants de Pierre ROCHER, le meunier du "Moulin-au-Gay » .

En 1634, le domaine de Varennes est acquis par Jacques Pierre CONSTANTIN, écuyer, seigneur de Varennes et de Montriou, (près de Feneu M. et L.) ; sa famille est originaire de Saint-Malo. Conseiller du roi, maitre ordinaire puis doyen de la Chambre des Comptes de Bretagne, il épouse le 31 janvier 1622 à Saint-Maurille d'Angers Anne MARTINEAU, fille de Charles, dont il eut trois enfants : Jacques (1624,) Robert (1627) et Gabriel. Le nom de Jacques Pierre parait sur les registres paroissiaux en 1636. Il évita la peste qui en 1638 frappe à Varennes J. BOUSSAIS ainsi que les deux enfants de Pierre ROCHER, le meunier du "Moulin-au-Gay » .

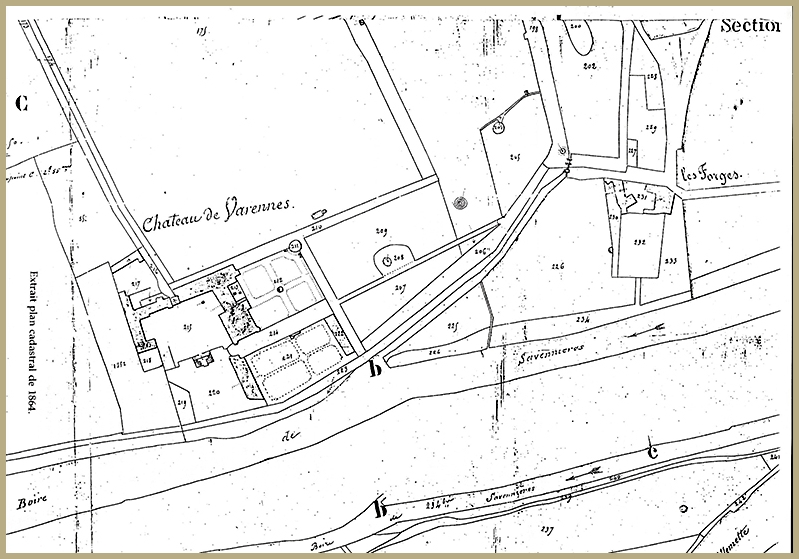

En 1642, le 13 décembre l'aveu rendu par Jacques CONSTANTIN, sieur de Varennes, du Bignonée et de Landeronde, a Pierre BODIN seigneur du fief de la Guerche, énumère l’inventaire du domaine : maisons, grange, pressoir, chapelle, forge, cour, vignes, bois, étang, garenne, faisant le tiers au plus des limites de Varennes, 10 arpents, la métairie de la Jobarderie, trois quartiers de vignes au clos des Fougeraie, au lieu nommé la bataille, le clos des Moriers à la fontaine Saint Martin, le bois du Goupillou, Rochepinte.

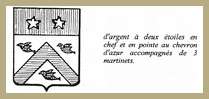

Le 4 aout 1647, en la chapelle de Béhuard, Jacques CONSTANTIN épouse en secondes noces Jeanne MARTINEAU, veuve de Jacques LICQUET qui fut la "dame" de Varennes pendant près de quarante ans, son nom est sur la porte ! Les armoiries de la famine MARTINEAU étaient sculptées en effet au fronton d’une porte de la terrasse « d’argent à deux étoiles en chef et, en pointe, au chevron d'azur accompagné de trois oiseaux ou martinets de sable poses deux et un». Elles figurent actuellement, en 1995, au troisième étage sur le mur extérieur du grand bâtiment, côte nord, entre deux masques de femmes représentant la vieillesse à l’est et la jeunesse à l'Ouest.

Le troisième enfant de Jacques, Gabriel CONSTANTIN, suit les traces de son père : il est conseiller du roi, correcteur à la Chambre des comptes de Bretagne lorsqu'il épouse, en 1652 (le 3 décembre), Anne LEPELLETIER, fille du grand Prévost d’Anjou, seigneur de la Lorie, René LEPELLETIER. Ils eurent neuf enfants et beaucoup d’ennuis ; non seulement Anne ne reçut pas sa dot, mais elle dut aider son père à payer ses créanciers et à sortir de la Conciergerie où les dépenses faites sous l'emprise de sa maitresse l'avaient conduit.

Ses dettes s'élevaient à plus de huit millions de livres, somme énorme pour cette époque. En 1661, Gabriel CONSTANTIN rachète le château de la Lorie et, en 1662, par suite du décès de son beau-frère Armand LEPELLETIER, il devient grand prévôt d'Anjou. Mais ayant sans doute besoin de compenser les frais engagés pour désintéresser les créanciers de son beau-père, après avoir vendu Montrion, il vend Varennes au noble homme Jacques AVRIL, sieur de la Chaussée, en 1663. Jeanne MARTINEAU, cependant continue à vivre à Savennières ; on relève que le 3 février 1670, elle fonde la chapelle seigneuriale de Varennes avec obligation de résidence pour le titulaire et elle est citée comme marraine en 1679 et 1683.

Elle meurt à Varennes le 30 décembre 1684, un an après son fils Gabriel qui décède en 1683 dans sa maison d’Angers, rue de la Croix-Blanche. Comme son père, il reçut une "lettre d'honneur" du Roi de France le 25 février 1677 en considération des services rendus dans l'exercice de sa fonction de conseiller du Roi et maître des comptes de Bretagne. Les CONSTANTIN ont tenu en effet une place importante dans l'histoire de l'Anjou et ils ont privilégié leur domaine de la Lorie près de Segrè et leurs maisons d'Angers dont on a des inventaires très détaillés. Pour Varennes, on ne possède que la description dans le Pacte de vente.

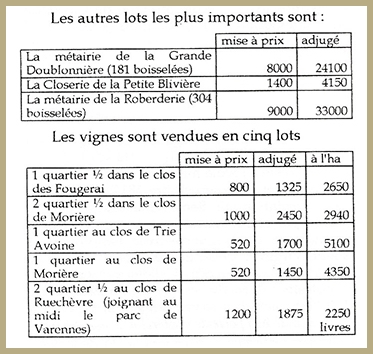

Cette vente est passée le 29 janvier 1663 par-devant Me François CROSNIER et comprend non seulement "la maison, terre, fief de la seigneurie de Varennes, pressoir, jardins, verger, pré, pastière, pâturage, étang, bois de haute futaie, grand clos de vigne, le tout enclos de murailles" mais aussi les métairies de Mangeard, la Rouselle, la Roberderie, la Monnayrie, les closeries de la Doublonniere et du Bignonnet, plus des parcelles isolées. La vente est conclue pour les sommes de 49 000 livres, plus 49 000 livres pour les animaux et dépendances et 3 000 livres pour les meubles. Une somme est réservée pour la présentation de la chapelle et les droits de l'Église de Savennières.

Les armoiries des CONSTANTIN se lisent : "D'azur à un rocher d'or mouvant des ondes d’une mer d’argent mouvante". Celles de leurs successeurs sont "D'or au lion de gueules, armé et lampassé de même".

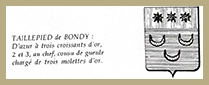

XVIIIe siècle : Les LA TULLAYE

À quelle date les LA TULLAYE prennent-ils possession de Varennes ? La famille de Jacques AVRIL n'a pas laissé de traces à Savennières. Les LA TULLAYE connaissaient Varennes puisque l'on trouve la signature de l'un d'eux, en tant que procureur de Jeanne MARTINEAU-CONSTANTIN, dans des actes datant d'avril 1659 et mars 1664. Avec André JOUBERT, qui remarque que la présence des CONSTANTIN à Varennes n'a duré que cinquante ans, nous dirons que la famille LA TULLAYE est arrivée aux environs de 1684, date confirmée par l'acte de baptême à Savennières de Louis Salomon de LA TULLAYE, seigneur de Varennes le 27 octobre 1691.

À quelle date les LA TULLAYE prennent-ils possession de Varennes ? La famille de Jacques AVRIL n'a pas laissé de traces à Savennières. Les LA TULLAYE connaissaient Varennes puisque l'on trouve la signature de l'un d'eux, en tant que procureur de Jeanne MARTINEAU-CONSTANTIN, dans des actes datant d'avril 1659 et mars 1664. Avec André JOUBERT, qui remarque que la présence des CONSTANTIN à Varennes n'a duré que cinquante ans, nous dirons que la famille LA TULLAYE est arrivée aux environs de 1684, date confirmée par l'acte de baptême à Savennières de Louis Salomon de LA TULLAYE, seigneur de Varennes le 27 octobre 1691.

Les LA TULLAYE sont originaires de Bretagne où ils sont connus depuis au moins deux siècles pour les services rendus à leur province.

La branche de Varennes descend de Salomon de LA TULLAYE (1599-1677) qui épouse en secondes noces Françoise MARTINEAU (fille de Nicolas MARTINEAU et Perrine AVRIL). Leur fils (ou petit fils), Salomon François (1653-1726) se marie en secondes noces avec Anne ROGIER de CREVY ; il est procureur général de la Chambre des comptes de Bretagne, quand naît à Savennières son fils, Louis-Salomon de la TULLAYE, lequel va marquer de son empreinte sa présence à Varennes et dans la paroisse.

Les registres paroissiaux donnent une longue liste d'événements familiaux : 23 juin 1706 : mariage de Marie de LA TULLAYE avec Nicolas de GRIGNON, marquis de POUZAUGES. 4 janvier 1723 : Mariage de Louis Salomon avec Pauline VOLAIGE de CIERZAY. 20 mai 1725 : Baptême d'Anne Pulchérie.

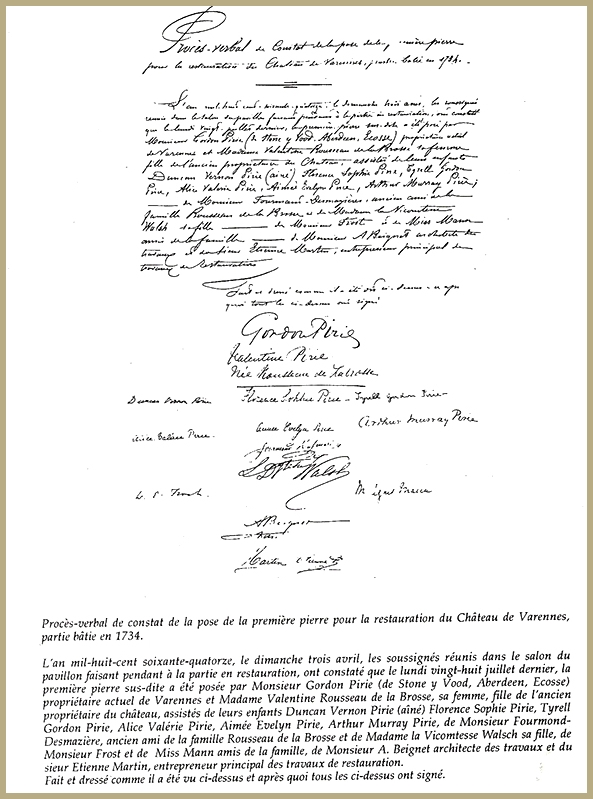

11 juillet 1726 : sépulture de François Salomon de LA TULLAYE 13 septembre 1726, pose de la première pierre de l'autel "à la romaine" dans l'église de Savennières par la veuve de François Salomon, Anne ROGIER de CREVY qui meurt deux ans après, le 6 avril 1728.

2 juin 1728 : pose de la première pierre de la sacristie à Savennières par Pauline VOLAIGE (à noter que le curé MENARD écrira sur le registre avoir fait poser "à ses frais la porte sur le dehors de la sacristie" en 1772).

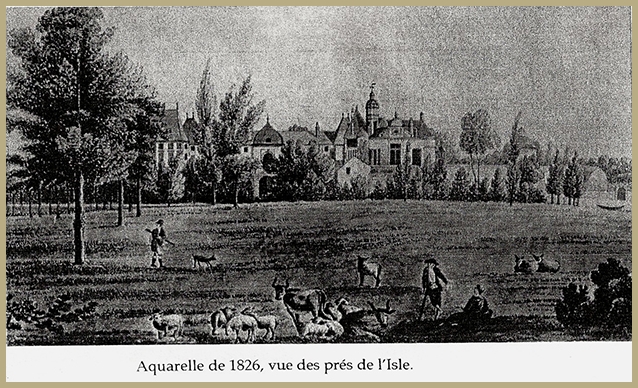

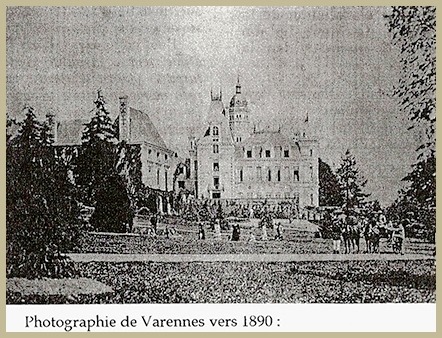

26 novembre 1743 : baptême d'une cloche dont la marraine est Marie-Anne de LA TULLAYE. Pendant que Pauline de LA TULLAYE s'occupe de ses enfants, au moins six, dont deux paires de jumeaux, Anne (1725), Louis Salomon et Marie-Mélanie (1734), François et Hélène Pulchérie (1736), René (1741), son mari fait moderniser et agrandir le château et les dépendances pour obtenir l'élégant ensemble dont un dessin au crayon un siècle plus tard nous montre l'ordonnance.

En 1875, il a été retrouvé dans une cave un tuffeau portant cette inscription: "Primum hujus aedificie lapidem, necessarium domum Baccho aedificando, posuere noblissimus dominus Lud-Salomon de la Tullaye, dominus de Varennes, de Cierzay, de Chatillon, de la Motte, de la Chapelaye et nobilis et dilectissima conjux M. Volege" En 1734, est construite la chapelle dans le parc à trois cents mètres environ au nord des bâtiments, en forme de tour ronde surmontée d'un dôme à lanternon dans le style de celui qui termine la tour du château.

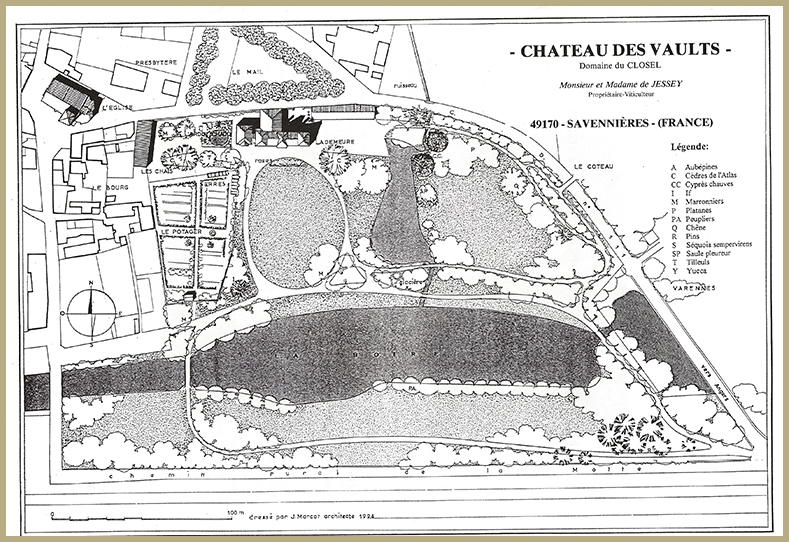

C'est aussi au cours de cette période que le parc est mis au goût du jour. Une description succincte nous est donnée par l'acte de vente, soixante ans après, en 1794. Il est composé : d'une cour d'entrée bordée d'une remise et d'un petit jardin, planté d'arbres ; dans la cour, escalier pour monter vers une seconde cour dans laquelle est un parterre et une terrasse. Jardin potager de 5 boissellées environ avec un puits et une grande orangerie, grenier au-dessus, au couchant de la maison une basse-cour, au nord et au couchant un grand parc clos de mur garni en partie d'espaliers, environ 17 arpents dont 12 plantés en vigne et le reste en bois avec plusieurs allées de charmilles et tilleuls, puits, pompe. Environ deux quartiers de vignes de cinquante chaînes, chaque quartier planté en rouge et blanc situé au midy de la maison.

Dans cette énumération, on retrouve la structure des parcs dessinés aux XVIe le et XVIIIe siècles dans les grandes demeures de l'Anjou : la cour avec terrasse, le jardin d'agrément avec ses parterres quadrilatères, le potager, le verger, l'orangerie, la vigne, les remises, la basse-cour et, avec comme base datant des siècles précédents, l'étang pour la pêche, le bois utilisé comme réserve de combustibles et de gibier (la maison des biches au fond du parc de Varennes en est un souvenir) le tout entouré de murs, la Loire donnant une perspective étendue vue de la terrasse. C'est aussi de cette époque que doit dater la « glasserie » (n° 204 sur le premier cadastre), bâtiment de 50 m2 dans lequel on emmagasine des blocs de glace quand il gèle pour les utiliser en été. Il en existe un dans le parc voisin.