Evolution DE LA POSSONIERE

- Accueil

- Origine

- Histoire

- Evolution

- Moulins

- Personnages

- Religieux

- Diaporama

- A voir

- A Propos

DE 1800 à 1851, La Possonnière s’émancipe.

Que deviennent les seigneurs de La Possonnière ?

Les de Romain étaient fortement enracinés à La Possonnière ; et cela depuis près de 200 ans. (Girard Romain, décédé en 1601, avait hérité de la « terre du Perray » (Le Rabanier, aujourd'hui) à la mort d'une parente, Loyse de Gennes, en 1600.

René-Marie de Romain (1727-1812) fut arrêté le 17 mars 1793 puis libéré par les Vendéens, le 17 juin et à nouveau arrêté dans son château le 8 octobre de la même année. On l'emprisonna à Angers avec son jardinier Abélard, puis on les envoya à pied tous deux à Doué-la-Fontaine. Abélard fut libéré et put revenir au château. Son fils, Félix de Romain, rapporte les malheurs de son père de la façon suivante : « Le voyage de Doué vers Blois et Chartres se continua dans les mêmes conditions, Aussi, combien peu de ces prisonniers résistèrent à toutes ces épreuves. De près de mille qu'ils étaient partis d'Angers, à peine cent rentrèrent dans leur famille, Grâce à la bonne providence, mon père nous fut conservé, De Doué, il fut transféré dans plusieurs autres prisons. Il fut emmené jusqu'à Chartres, De là, il aurait été conduit sans doute à Paris pour être guillotiné, mais en juillet 1794, Robespierre lui-même fut conduit sur l'échafaud, La mort de ce misérable amena une détente et les prisonniers furent délivrés. Mon père avait séjourné pendant 7 mois en la ville de Chartres au couvent des Jacobins. Pendant ce temps, il avait été mis à la tête d'une filature où l'on travaillait le coton, le lin et la laine. Ainsi on donnait de l'occupation à 200 femmes prisonnières, pour gagner leur vie. Mon père rentra dans notre Possonnière vers le mois de novembre 1794. C'est alors que pour jouir de son château et de ses biens (qui avaient été mis sous séquestre) il fut obligé de payer une somme d'argent à l'Etat, et cette disposition dura jusqu'en 1797. »

Lors du Concordat, en 1801, René-Marie de Romain, conserve ses terres et bâtit, la même année, dans son parc la première église, obtenant le 12 février 1809 la création de la paroisse. Il décède le 15 avril 1812 à La Possonnière. Ses descendants poursuivent son oeuvre : gagner l'indépendance de La Possonnière en se séparant de Savennières.

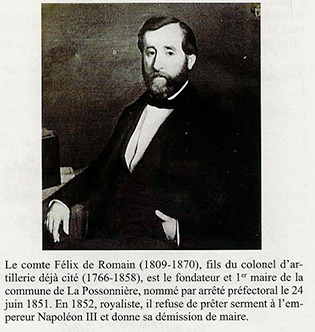

Félix de Romain (1766-1858), fils du précédent, publie « Souvenirs d'un officier royaliste ». En congé militaire d'octobre 1790 à juin 1791 à La Possonnière, il quitte son village pour arriver à Paris le 19 juin 1791, deux jours avant l'arrestation de Louis XVI à Varennes. Élève officier d'artillerie à l'école de La Fère en 1782, capitaine dans la compagnie où sert le lieutenant Napoléon en 1791 ; il émigre sur Worms dans le Palatinat pour rejoindre l'armée du prince de Condé. Celui-ci lui donne un brevet de fourrier (sous-officier chargé du cantonnement des troupes) dans la Cie des officiers d'artillerie avec laquelle il fait toutes les campagnes de l'armée des Princes. Colonel d'artillerie, inspecteur général des gardes nationales du département, il reçoit son titre de comte le 24 mai 1824 et devient maire de Savennières de 1828 à 1830.

Les de Romain, René-Marie et son fils Félix, sont des hommes d'action. Avec le retour de la paix, ils rentrent dans leur foyer et investissent leur argent dans « la terre » dont ils deviennent rentiers. Ils participent à la mise en oeuvre de la "révolution agricole", s'inscrivent également dans la vie sociale, politique et artistique. René-Marie de Romain et son fils Félix sont des hommes d'action et de conviction, des chefs militaires. Ils bénéficient toujours de marques de respect auprès d'une partie de la population de La Possonnière. Aussi vont-ils participer aux réunions du conseil municipal de Savennières soit comme élus soit comme grand propriétaires

Les conditions de vie religieuse et sociale ne sont pas faciles pour les habitants.

Le bourg et surtout les villages de l'Alleud et de La Roussellière, ainsi que les écarts, sont fort éloignés de l'église de Savennières, du cimetière et autres services... De plus, les chemins sont, en particulier l'hiver, impraticables. L'église de Savennières est maintenant devenue trop petite. Dès les premières années du XIXe siècle, les habitants exigent l'érection d'une paroisse avec une église, un cimetière... Ensuite, ils veulent une école communale... Les projets réclamés, autorisés ou non, sont réalisés, ce qui produit des relations conflictuelles entre les deux bourgs jumeaux, laissant des traces indélébiles.

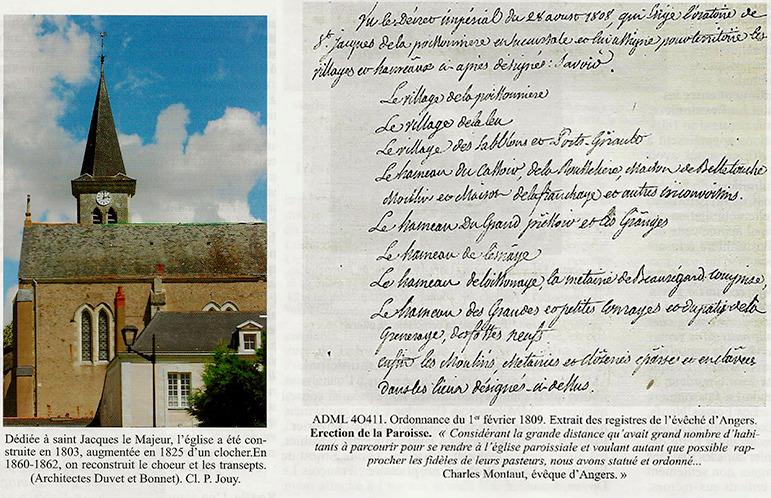

1801-1804. La construction d'une église et du presbytère

En remplacement de la chapelle Saint-Jacques, au prieuré, vendue comme bien national pendant la Révolution, René-Marie de Romain fait ériger, dans son parc et à ses frais, une église. En même temps, il fait également construire une cure avec ses diverses dépendances, qui fut établie, de même que le jardin, dans une portion du parc du château

1808. Érection de la paroisse

La fondation de la paroisse, qui remonte au 12 février 1809, n'est obtenue qu'après de longues et violentes querelles entre les habitants de La Possonnière et ceux de Savennières dont ils dépendaient antérieurement. Le décret d'autorisation est signé le 28 août 1808 malgré l'avis contraire du préfet mais sur celui conforme de l'évêque, parce qu'une église a été construite. Celle-ci est dédiée à saint Jacques le Majeur.

Le territoire de la paroisse de La Possonnière fut divisé en 5 sections : La Possonnière - L'Alleud - La Roussellière et lieux circonvoisins la campagne dont Loisonnaie est à peu près le centre - Les Sablons et le Port-Girault. Des commissaires (membres de commissions) ont été nommés dans chacune des sections pour former une assemblée paroissiale chargée de traiter les besoins de la population.

Il s'agissait d'organiser une paroisse sur les ruines de la Révolution dans une commune qui voyait d'un mauvais œil cette création chrétienne. Outre la famille Vieilville aux idées révolutionnaires (déjà citée précédemment), Lebiez, notaire impérial de Savennières, habitant La Grange à La Possonnière, propriétaire dans la section de La Roussellière et membre de la nouvelle assemblée fait observer que celle-ci n'est pas légale, qu'on savait comment on en était arrivé au décret, qu'en effet, M. le Préfet, Mgr l'Evêque et le maire de Savennières étaient de connivence avec Félix de Romain, président de cette assemblée. (Source : Jacques Joncheray)

1809 et 1815. Aménagement d'un cimetière

.

Autrefois, La Possonnière n'avait pas de cimetière. Les morts sont donc enterrés dans celui de Savennières. Les membres du conseil de fabrique ont remis une pétition au préfet pour obtenir la permission de faire inhumer dans un cimetière qu'ils ont choisi et qu'ils ont fait clore. « Sans mon autorisation disait le maire ; le cimetière actuel de la commune de Savennières est plus que suffisant... ». Le conseil municipal de Savennières a donc demandé aux membres du conseil de fabrique de s'occuper de ce qui les regardait c'est-à-dire des affaires de la paroisse de La Possonnière. Il estimait que ceux-ci violaient les lois et l'esprit du code Napoléon. 6 ans plus tard, en 1815, le nouveau préfet Tocqueville donnera son accord.

1842. Création de la 1ère école communale

(sur l'emplacement de la mairie actuelle)

(Délibérations du conseil municipal de Savennières en présence des élus et des propriétaires les plus imposés de La Possonnière)

1841/1842 : Arrivée de Julien Raimbaud né en 1792, « instituteur autorisé à enseigner » à La Possonnière. (1er instituteur communal)

« Vu le désir exprimé par des habitants de la section de la Possonnière et de Laleu de l'établissement d'un instituteur primaire pour la localité, vu la présentation par M l'inspecteur des écoles primaires et l'arrivée de M. Raimbaud logé depuis quelques semaines à la Possonnière, le Conseil sur la proposition de M le Maire (de Savennières), demande une indemnité de logement et un traitement pour cet instituteur. (200 F plus le logement). »

1843: Terrain et Maison d'école. Une commission est nommée, chargée d'aviser d'établir une maison d'école à la Possonnière aux meilleures conditions ;

1844 : Le terrain trouvé est celui où est située la mairie actuelle. Il contient six ares soixante centiares et appartient à un certain M. Bonnemère.

1848. Les rapports de force continuent entre les deux communautés, Savennières et La Possonnière. La Possonnière était devenue paroisse en 1804. Or, en 1848, de nouvelles crispations apparaissent à nouveau, la concernant, plus de 40 ans après avoir fermé le dossier.

Délibération du conseil municipal de Savennières du 22 mai 1848 : La fabrique (Conseil paroissial) demande que soit faite une nouvelle délimitation des deux paroisses. Le Conseil municipal appuie cette demande. Les représentants de La Possonnière refusent de signer le compte-rendu de séance.

Le curé Joncheray, dans ses chroniques fait mention de la situation : « En 1848, éclatait à Paris, une grande révolution contre le roi Louis Philippe. Il fut obligé de quitter la France. En ce même temps, chez nous, éclatait une vraie révolution, mais sans verser de sang ». Voici les faits. En mai 1848, le conseil de fabrique de Savennières envoie à Mgr l'Evêque d'Angers une pétition demandant à sa Grandeur de vouloir bien enlever à la paroisse de La Possonnière les fermes limitrophes suivantes : Les Fossés Neufs, Le Pâtis-Diard, Beauregard, Les Coraies (aujourd'hui, Corroyes), Le Mortier. Pour faire accepter cette demande, ils ont eu soin de faire circuler dans les maisons une feuille sur laquelle on a fait signer non seulement les chefs de famille mais aussi les enfants eux-mêmes.

Savennières compte alors seulement 1 100 habitants et La Possonnière : 1 450 habitants. Cependant nous ne sommes pas encore commune , seulement paroisse depuis quarante ans.

« Tel fut le combat entre Savennières et nous Possonnière sous les regards de l'Evêque. La victoire nous est décernée. Mais, hélas, combien fut longue et vive l'antipathie que cette lutte créa entre nos deux localités. Il est possible que ce résultat ait rendu plus facile et plus rapide, la création de La Possonnière en commune, en l'année 1851. » (Extrait de Jacques Joncheray)

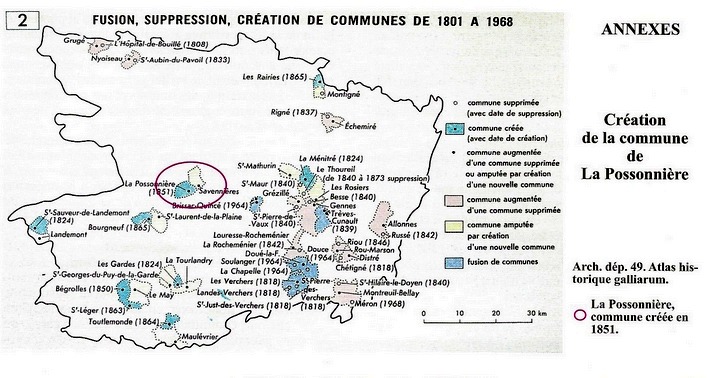

Création de la commune

En 1851 ,dans un climat conflictuel avec Savennières

Le 21 mars 1851, est votée par l'Assemblée nationale, la loi créant la commune de La Possonnière, signée du président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte et de Royer, Garde des Sceaux, distrayant de Savennières les sections de La Possonnière et de Lalleu. L'archiviste d'Angers lui-même nous rapporte les détails suivants : « Cette séparation d'avec Savennières a été obtenue seulement après de vives discussions, qui ont duré pendant plusieurs années et qui, forcément, ont engendré une grande antipathie entre ces deux centres communaux, La Possonnière et Savennières. »

La nomination d'un 1er conseil municipal

M. Félix de Romain est proclamé maire à l'unanimité. - Voici quels sont les membres de notre premier conseil municipal : MM. François Gourdon ; Perrigault, meunier ; Boisleau, buraliste ; Ménard René, serrurier ; Royer Raphaël, boulanger ; Poitevin René ; Gauthier, meunier ; Félix Goubault, médecin ; comte Ernest de Sapinaud ; Pierre Richard, propriétaire ; François Le Doyen, tonnelier.

M. Félix de Romain fut maire peu de temps. Dès l'année suivante de son élection, en 1852, le prince Louis-Napoléon se fait proclamer empereur (Napoléon III). Il exige que tous les maires prêtent serment de fidélité à sa personne et à son gouvernement. Royaliste de cœur, M. Félix de Romain donne sa démission. M. Pierre Richard le remplacera.

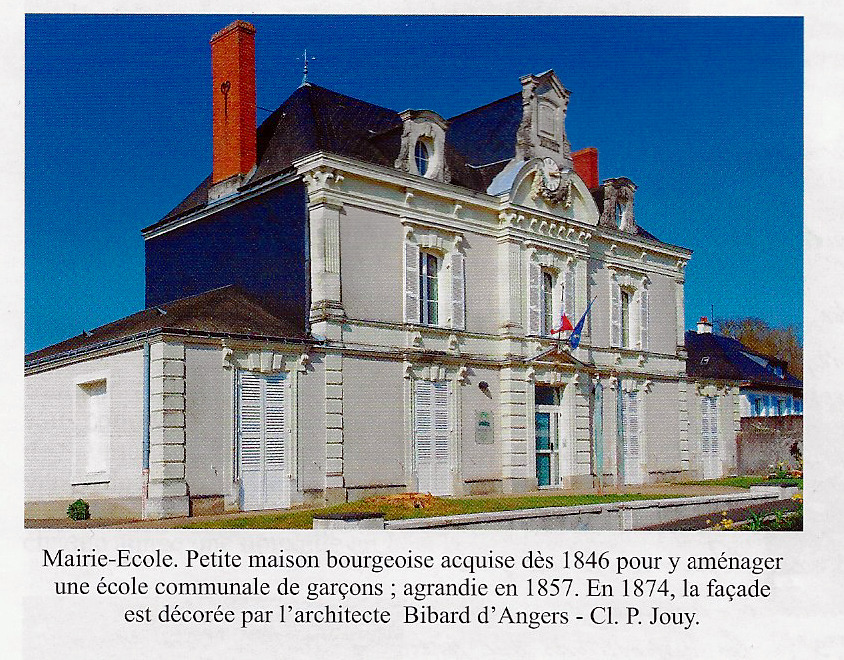

La Mairie-Ecole

Le maire et ses conseillers sont naturellement logés à l'école. C'est une maison récente (à l'époque) qui fut achetée, en 1846, par l'ancienne municipalité. Elle est en pierre du pays avec chaines d'angle en tuffeau, à rez-de-chaussée de plein pied et à étage, les combles non aménagés. Le jardin mesure environ 7 ares.

Une partie de la maison, transformée pour en faire la « maison commune » (mairie) sera agrandie en 1857 et en 1874.

L'évènement méritait bien une grande fête ! La fête a lieu le premier dimanche de septembre 1851. Les conseillers municipaux se réunissent à la mairie. Une belle clef d'argent est placée sur un coussin en velours rouge. C'est René Tourmeau, filleul de M. Louis de Romain (fils du maire) qui porte le coussin. De la mairie, les conseillers traversent le bourg pour se rendre au château, suivis d'une grande foule.

A la porte de son salon, le maire reçoit la clef d'argent.

Après le discours d'accueil et de remerciements, la foule se rend dans la grande prairie, en bordure de Loire, au lieu où se dresse le chêne de la Pierre-Rossignol. Toussaint Gaudin est présent et se souvient : « Le premier dimanche de septembre 1851, quand le cortège se rendit du château à la grande prairie, on voyait un drôle de char fermer la marche. Le bourriquet du château traînait sa petite charrette. Et elle n'était pas vide, car elle portait une barrique toute pleine du bon vin du Perré. (Le Rabanier)»

Arrivé dans la prairie, le bourriquet fut solidement attaché à l'un des grands léards (peupliers) qui couvrent le boulevard. Et combien de visiteurs accourent vers lui, plutôt vers la barrique qu'il portait ! A la fin de la fête, ce brave animal remonta facilement la côte de notre bourg. La marche de tous nos concitoyens était-elle aussi droite, aussi assurée ? N'oublions pas quel beau jour venait de briller pour notre Possonnière.

Sur le terrain, des courses et des jeux de toutes sortes pour petits et grands se déroulèrent pour le plus grand plaisir de tous.

Ce jour-là, tous les habitants de la commune de la Possonnière n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. (Extrait des écrits de Jacques Joncheray).

.

L'après évènement : les attentes de la population

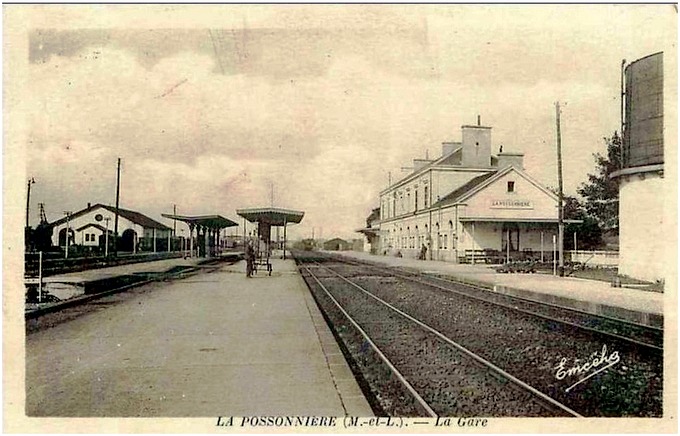

Les plaintes pour chemins en mauvais état sont multiples et les transports de matériaux pour la construction du chemin de fer ont fortement dégradé les principaux chemins communaux. À quoi sert une gare si on ne peut pas y accéder ?

La levée de l'Alleud à Montjean inquiète vivement les riverains qui ont en mémoire les désastreuses inondations de 1844 et 1846.

Les indigents sont nombreux.

L'hygiène des rues est déplorable et les épidémies fréquentes, etc.

Chemin de Fer

De 1845 à 1850, les effets de la construction du chemin de fer sur la vie des habitants de la commune.

En plus de l'excitation générée par la création de la commune, il faut noter également qu'à La Possonnière, l'atmosphère est particulièrement marquée par l'arrivée du chemin de fer qui n'a pas seulement transformé nos paysages mais aussi révolutionner les modes de vie. Jusqu'alors les déplacements se faisaient à pied ; pour les plus aisés à cheval qui ne pouvait transporter, dans une charrette, qu'une demi-douzaine de personnes ou encore quelques centaines de kg. Cela ne s'est pas fait sans douleur : occupations de terrains, démolitions de maisons, creusements de saignées, transports de matériaux, difficultés de circulation dans le bourg, accès à la Loire condamnés...

On voit se construire notre première gare aux Petites-Croix à l'endroit où se trouve déjà, depuis longtemps en place, un petit port pour la traversée du fleuve. Puis, c'est vers 1865 que s'édifie une grande gare en bas du bourg, avec des possibilités d'accès : vont naître ainsi le « chemin de la Gare » et en prolongement, vers Saint-Georges-sur-Loire, celui qui deviendra « la rue des Vaureîtres ». De nouvelles maisons vont alors sortir de terre. On assiste à un début d'urbanisation.

Dans les années qui ont suivi, apparaissent, dans le paysage, des résidences de loisirs, le long et sur les coteaux des rives de la Loire. Ce sont des résidences secondaires ornées de jardins à l'anglaise et des châteaux résidentiels.

Le rail allait rendre grand service à la population et c'était, là encore, une véritable révolution.

Monique Clavreul

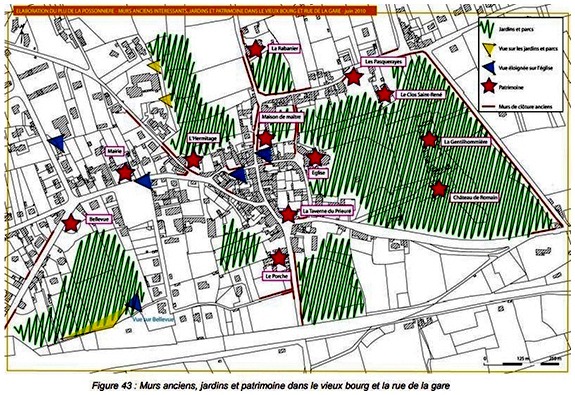

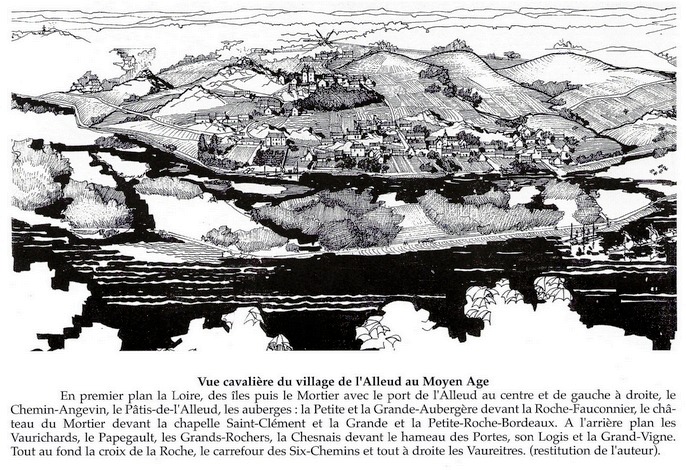

Vieux Bourg de La Possonnière

Boulevard du Port

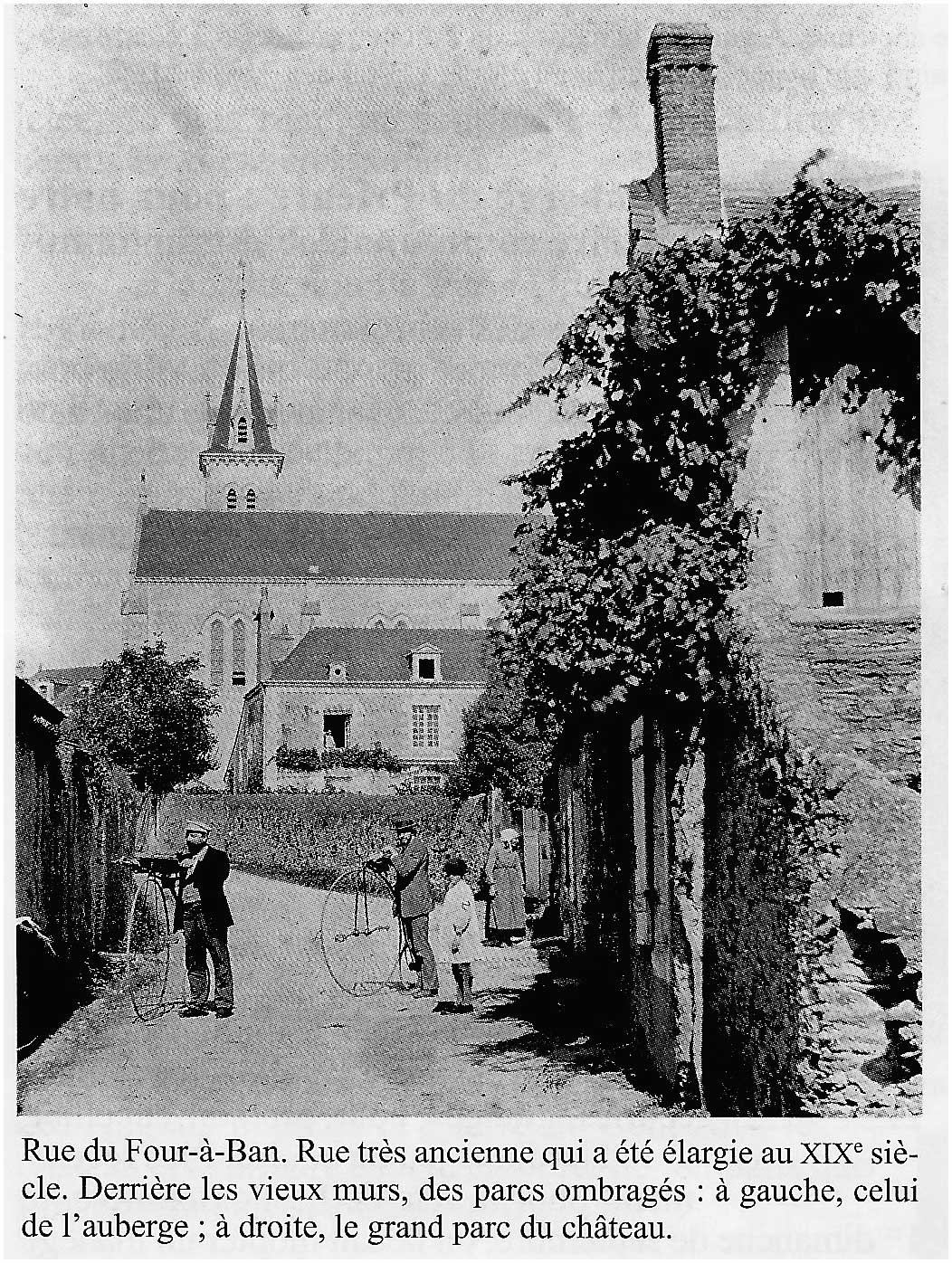

Pour se protéger des « brigands » comme des Anglais pendant la guerre de Cent Ans, le château et le prieuré étaient entourés de remparts que l'on appelait aussi « boulevard ».

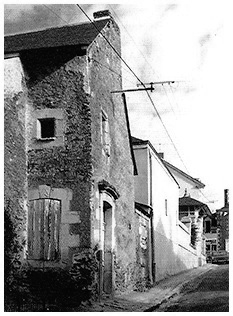

Les Remparts du Prieuré Saint-Jacques

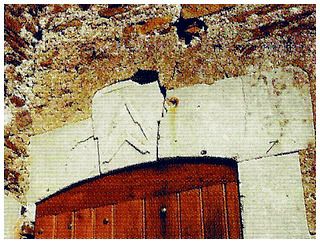

Au XIIe siècle, les moines de Saint-Serge s'installent à la Possonnière. On voit encore un porche d'entrée avec sa splendide porte du Moyen Âge, ouvrant sur la rue du Boulevard, avec ses gros clous en fer forgé, ses ferrures robustes, sa belle serrure et son marteau cinq à six fois centenaire

Le Clos-François

Situé en face du prieuré, il faisait partie des remparts. Loge maçonnique à la Révolution, on peut encore voir l'équerre et le compas sculptés sur le mur. Peut-être la plus vieille maison du bourg. (Cl. J. Marcot).

Place du Pilori

Position centrale dans le vieux bourg - Carrefour commercial.

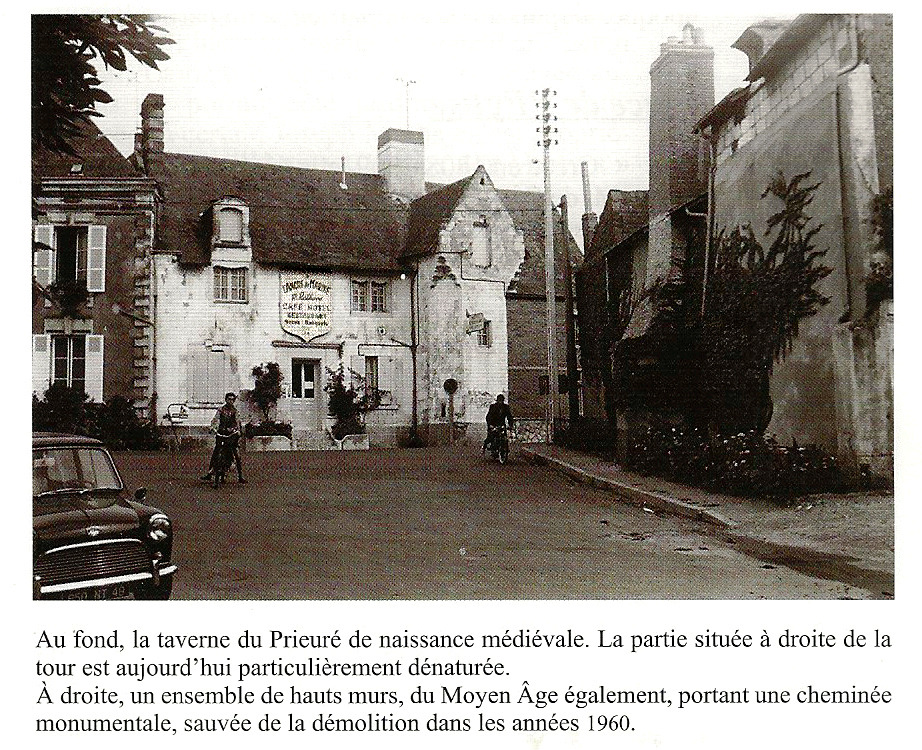

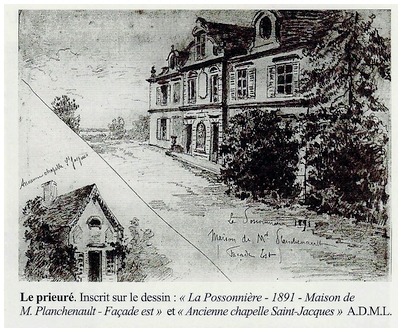

La place du Pilori, depuis le Moyen Âge, fut animée par des offices religieux à la chapelle Saint-Jacques (située alors dans l'espace du prieuré, aujourd'hui propriété Planchenault), ainsi que par des gens de passage désireux de traverser la Loire pour gagner le sud, également des mariniers qui pouvaient facilement joindre la taverne du Prieuré pour manger, boire et dormir.

Au milieu de la place se trouvait un posteau (un pilori) qui existait avant le XVe siècle. Il est encore indiqué sur les cartes du XVIIIe.

La place fut agrandie dans les années 1960 avec la démolition de la maison de la « confrérie Saint-Jacques », une association qui avait pour mission de gérer l'entretien de la chapelle, d'organiser les cérémonies religieuses. Elle avait ses terres et ses vignes, possédait une bibliothèque. Avec le développement de l'automobile, le carrefour était devenu étroit. Il fut décidé de conserver la haute cheminée, témoignage des savoir-faire des ouvriers du Moyen Âge.

Le Porche

Grande Maison Bourgeoise ; ancienne propriété face au prieuré Saint-Jacques. Deux corps de bâtiment en « L » - élégante tourelle à clocheton - maçonneries enduites à la chaux avec chaînes d'angle en tuffeau - trois médaillons de terre cuite moulés ornent la façade. La propriété fut vendue, en 1874, à Amand Veau, marbrier à Angers. C'est lui qui orna la façade et refit les sols en marbre.

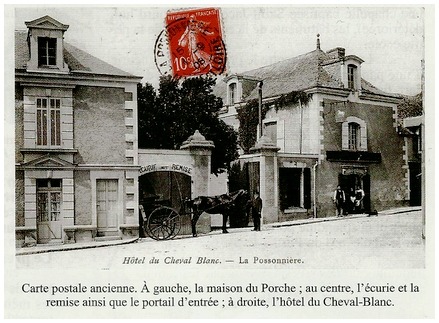

L'hôtel du Cheval-Blanc

Implantation XVIIIe siècle. Sur la place, la vie commerciale s'était développée. Propriété imposante dépendances - espaces jardin avec arbres anciens. La belle entrée avec portail n'existe plus. L'hôtel louait des chevaux de poste ainsi que des voitures attelées. Pendant la dernière guerre, la commune avait passé un contrat avec les propriétaires pour y installer une classe enfantine, dans une pièce de la maison.

L'auberge du Prieuré : pour notre histoire communale, c'est un monument.

Prieuré

L'une des plus anciennes auberges d'Anjou fondée au XIIIe siècle. Elle possède une tour et un souterrain, une vaste salle basse, une grande cuisine, deux immenses chambres hautes, chaque pièce était dotée d'une cheminée monumentale, des combles qui recouvraient tout naturellement l'édifice dont l'épaisseur des murs varie autour d'un mètre.

En 1328, un texte de jugement entre le seigneur de La Possonnière, Hardouin, et le prieur du prieuré Saint-Jacques, autorisa les moines à ouvrir taverne. Tous les passagers couchaient dans la grande chambre et même dans l'unique grand lit. Par la suite, le comte de Serrant y offrit tous les ans, un repas aux religieux. En 1675, vinrent y loger les mousquetaires du roi. Sous Louis XIV, elle aura étables, écuries, granges, cour, pressoir et cellier, grand jardin et jeu de boules. Plus récemment, pour la fête de La Possonnière, le 1er dimanche de septembre, on faisait monter un manège de chevaux de bois dans la cour. De nouvelles transformations sont intervenues : au XXe siècle, on abattit un porche semblable à celui du prieuré, un couloir à la place duquel on fit bâtir un salon de coiffure. Les vieilles cheminées furent également détruites.

En 1328, un texte de jugement entre le seigneur de La Possonnière, Hardouin, et le prieur du prieuré Saint-Jacques, autorisa les moines à ouvrir taverne. Tous les passagers couchaient dans la grande chambre et même dans l'unique grand lit. Par la suite, le comte de Serrant y offrit tous les ans, un repas aux religieux. En 1675, vinrent y loger les mousquetaires du roi. Sous Louis XIV, elle aura étables, écuries, granges, cour, pressoir et cellier, grand jardin et jeu de boules. Plus récemment, pour la fête de La Possonnière, le 1er dimanche de septembre, on faisait monter un manège de chevaux de bois dans la cour. De nouvelles transformations sont intervenues : au XXe siècle, on abattit un porche semblable à celui du prieuré, un couloir à la place duquel on fit bâtir un salon de coiffure. Les vieilles cheminées furent également détruites.

Rue du Prieuré

Le Prieuré Saint-Jacques

Vers l'an 1000, la vie paroissiale était déjà en pleine activité. A la demande du chevalier Geoffroy, seigneur du lieu, des moines de Saint-Serge s'installèrent à La Possonnière. Établi et fortifié, l'espace comprenait la maison seigneuriale du prieur, deux chambres basses pour le fermier, une écurie, un pressoir, un cellier, une cour, une chapelle baptisée Saint-Jacques (Aujourd'hui, détériorée), les bâtiments de la confrérie et de la petite école.

Vers l'an 1000, la vie paroissiale était déjà en pleine activité. A la demande du chevalier Geoffroy, seigneur du lieu, des moines de Saint-Serge s'installèrent à La Possonnière. Établi et fortifié, l'espace comprenait la maison seigneuriale du prieur, deux chambres basses pour le fermier, une écurie, un pressoir, un cellier, une cour, une chapelle baptisée Saint-Jacques (Aujourd'hui, détériorée), les bâtiments de la confrérie et de la petite école.

Les relations entre le prieur et la seigneurie d'une part, entre le prieuré et la population d'autre part, furent difficiles. Les moines jouissaient de privilèges, sans résider les trois quarts du temps. La population se plaignait de leur attitude : ils refusaient de dire les messes, de donner l'aumône. À la Révolution, le prieuré fut vendu comme « bien national » à Thomas-François Maugard, notaire public à Angers, franc-maçon notoire.

La maison seigneuriale du prieur fut complètement remaniée au IIème Empire. Seuls, demeurent les communs et la splendide porte du Moyen Âge qui donnent sur le boulevard du Port.

Rue du Four-à-Ban

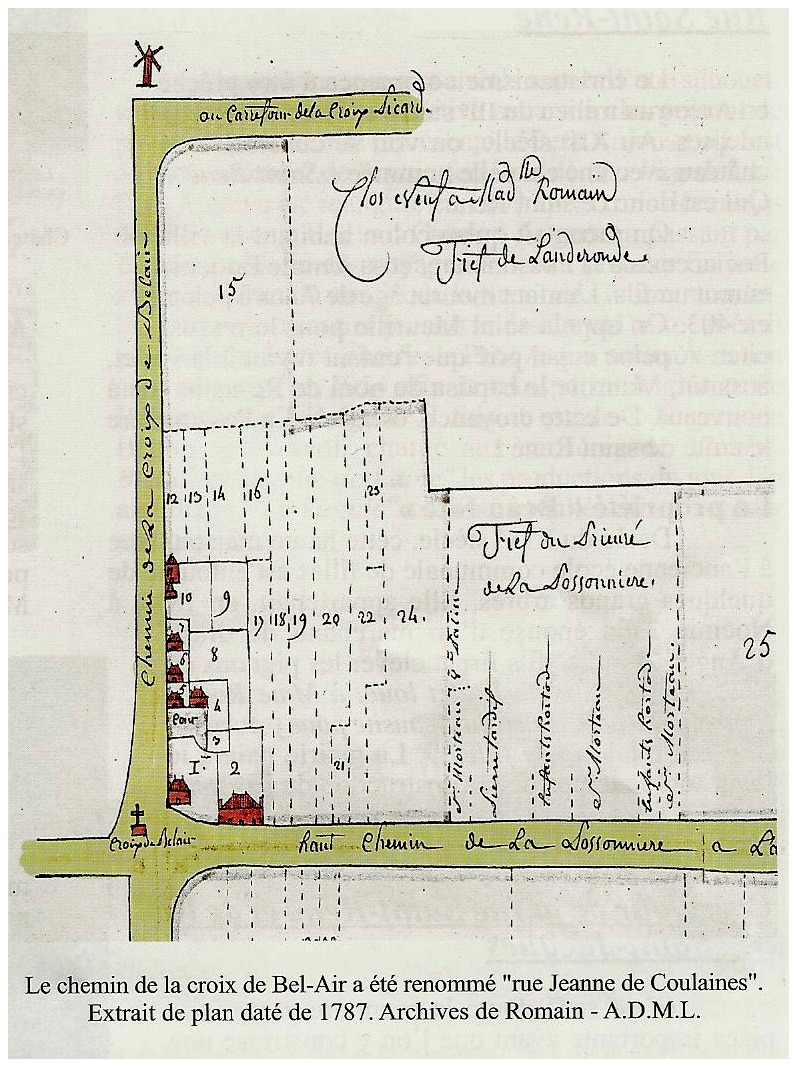

Ban, ici : droit féodal. Sur son domaine, le seigneur dispose de monopoles : le four banal, le pressoir banal, le moulin, le puits... qu'il a fait construire ; pour cette raison, il est le premier à s'en servir. Auprès de l'auberge du Prieuré, se trouvait donc le four banal dont on ne connaît pas l'emplacement exact. Le pressoir se trouvait dans la cour de l'auberge. La rue du Four-Banal existe en 1787, sur les plans visuels de la seigneurie de La Possonnière

Le Presbytère

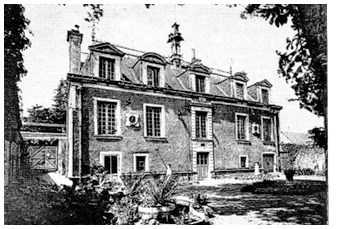

Construit de 1801 à 1804, sur une portion du parc de M. René de Romain et à sa demande. La cure a les mêmes formes et les mêmes distributions qu'ont toutes les maisons presbytérales bâties à cette même époque. Depuis 2018, il appartient à un particulier

Place de l'Église

Créée en 1808/1809, elle n'a pas l'allure d'une place. M. de Romain offrit l'église mais non le dégagement nécessaire. Bloquée par la maison Chauviré, elle ne pouvait pas s'étendre. Quelques constructions nouvelles la refermèrent, dont une boulangerie. Toutefois, cette place servit de cadre à toutes les nombreuses fêtes et réceptions religieuses

Rue du Guet

« Faire le guet » : le long des remparts du château, on peut imaginer la présence des gardes sur le chemin de ronde. Avant la construction de l'église, c'était le prolongement de la rue du Four-à-Ban. À proximité, se trouvent les ruines du donjon du vieux château-fort. De part et d'autre de la rue, se sont implantées des demeures imposantes entourées de jolis parcs clos de murs.

Rue de Bel-Air

La rue de Bel-Air, suivie de la rue de la Hutte, était appelée dans les temps anciens « Le haut chemin de La Possonnière à Savennières » ; « Le bas chemin » longeait la Loire, c'est la route que nous empruntons aujourd'hui pour nous rendre à Savennières. Au temps des Gallo-Romains, la rue de Bel-Air faisait partie de l'ancien chemin des bords de Loire qui allait d'Angers vers Champtocé et ensuite vers Nantes. Elle suivait les coteaux et arrivait de Savennières en empruntant le chemin de l'Aiglerie. Pour les voyageurs à pied, à cheval ou en charrette, il était plus facile d'emprunter cette voie plutôt que celle qui longeait la Loire, souvent inondée. Le long de leur parcours, ils trouvaient des croix pour prier et se rassurer, des puits pour se rafraîchir et, à La Possonnière, la taverne du prieuré pour manger et se reposer.

Le carrefour de Bel-Air

La croix de Bel-Air s'élève au milieu d'un carrefour dans le quartier du bourg qui porte son nom, au nord du parc du château de Romain. Elle était en forme de croix latine à branches de section carrée légèrement potencées aux extrémités. En 2021, elle fut détruite par un accident de la circulation. Les dégâts étaient très importants. On aurait pu en rester là, ça dégageait le carrefour ! Cependant le lieu présentait un intérêt géographique et historique non négligeable. Alors, notre commune a fait le choix de sa reconstruction.

Rue Jeanne de Coulaines

En 1435, Jeanne de Coulaines, seigneuresse de La Possonnière, obtient du roi René, duc d'Anjou, l'autorisation de reconstruire le château fort, alors détruit, vraisemblablement depuis environ deux siècles. Jeanne de Coulaines le rebâtit donc « Avec murs, tours et fossés, en considération de quelques services, et aussi de saint René », patron du bon Roi

Chemin des Moulins

Il devait probablement être deux, installés sur la ligne de crête. Le moulin de la Poule est signalé sur le plan ci-dessus, daté de 1787. A la fin du XlX eme siècle, il connut son dernier meunier, Denis Maingeard dont le fils, afin de construire sa propre maison, le démolit entièrement peu avant la Première Guerre mondiale.

Rue du Cimetière

1809. L'aménagement d'un cimetière.

Autrefois, La Possonnière n'avait pas de cimetière. Les morts étaient donc enterrés dans celui de Savennières. Après maintes pétitions, les membres du conseil paroissial de La Possonnière ont choisi, sans autorisation du Préfet, de faire clore un terrain. Ce qui a provoqué la fureur du conseil municipal de Savennières. L'autorisation est accordée en 1815

Rue Saint-René

Le christianisme commença à être prêché en Anjou au milieu du IIIe siècle et fit de nombreux adeptes. Au XIIe siècle, on voit se construire un château avec une chapelle nommée « Saint-René ». Qui est donc ce saint René ?

On racontait qu'un colon habitant la villa Pociacensis à la Possonnière, et sa femme Bononia eurent un fils. L'enfant mourut âgé de 7 ans à peine, en 403. On appela saint Maurille pour le ressusciter. À peine eut-il prié que l'enfant revint à la vie et, aussitôt, Maurille le baptisa du nom de Renatus (né à nouveau). De cette croyance, est née à La Possonnière le culte de saint René !

Carrefour de la rue Saint-René et de la rue Saint-Jacques

C'est sans doute la première place, une place importante avant que l'on y construise une boucherie. Le plan de construction du village était simple (suivant ce qu'on avait appris des Romains, maîtres en matière d'urbanisme) : deux axes, l'un nord-sud (baptisé depuis rue Saint-René) et l'autre est-ouest (rue Saint-Jacques), une place à l'intersection. Y passaient beaucoup de voyageurs à pied, à cheval, en carriole, venant de la direction de Saint-Martin-du-Fouilloux, également de celle du chemin de l'Aiglerie, Ces voyageurs traversaient le bourg puis se dirigeaient vers Saint-Georges d'une part, vers la Loire pour accéder à l'autre rive, d'autre part.

Rue Saint-Jacques

On devine le vieux bâti qui, malheureusement, restauré avec des matériaux et des maçons sans formation d'après-guerre, ont perdu de leur réalité patrimoniale. Un exemple : la suppression des tuffeaux qui coûtaient trop cher.

. Source :histoire des Coteaux de Loire et de Maine

Châteaux et Lieu-dit

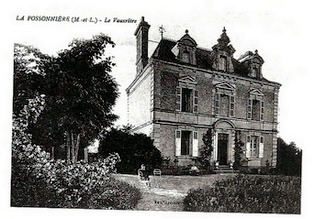

Sur la départementale 111, un chapelet de petits châteaux garde l'entrée de l'agglomération et lui donne un air de conte de fée. En marge de quelques constructions anciennes, la commune a connu en effet à la fin du XIXe, un fort dynamisme qui a entraîné la construction d'une bonne trentaine de petits castels, manoirs et résidences bourgeoises plus ou moins grandes mais toujours dignes d'intérêt, car bien caractéristiques de leur époque. Elles sont quasiment toutes réparties sur le coteau et toujours magnifiquement exposées et ensoleillées au milieu de leurs enclos arborés.

Le Chilleau

Curieuse et amusante petite construction orientée à l'ouest, sur le versant d'un escarpement dominé par un bouquet de pins, ce chalet a été construit en 1822 par le colonel de Romain, en l'honneur de l'oncle et tuteur de sa femme, Anne-Marie du Chilleau dont la mère mourut sur l'échafaud durant la Révolution. Cet oncle, Mgr du Chilleau aumônier de la Reine Marie-Antoinette, est mort archevêque de Tours et pair de France. C'est lui qui bénit la pose de la première pierre le 14.08.1822 comme l'atteste une longue description du petit mausolée renfermant son cœur dans la chapelle Saint René du château de La Possonnière.

Elle s'harmonise bien au site et comporte une loggia flanquée de deux tourelles, l'une carrée, l'autre hexagonale possédant une toiture en casque à pointe.

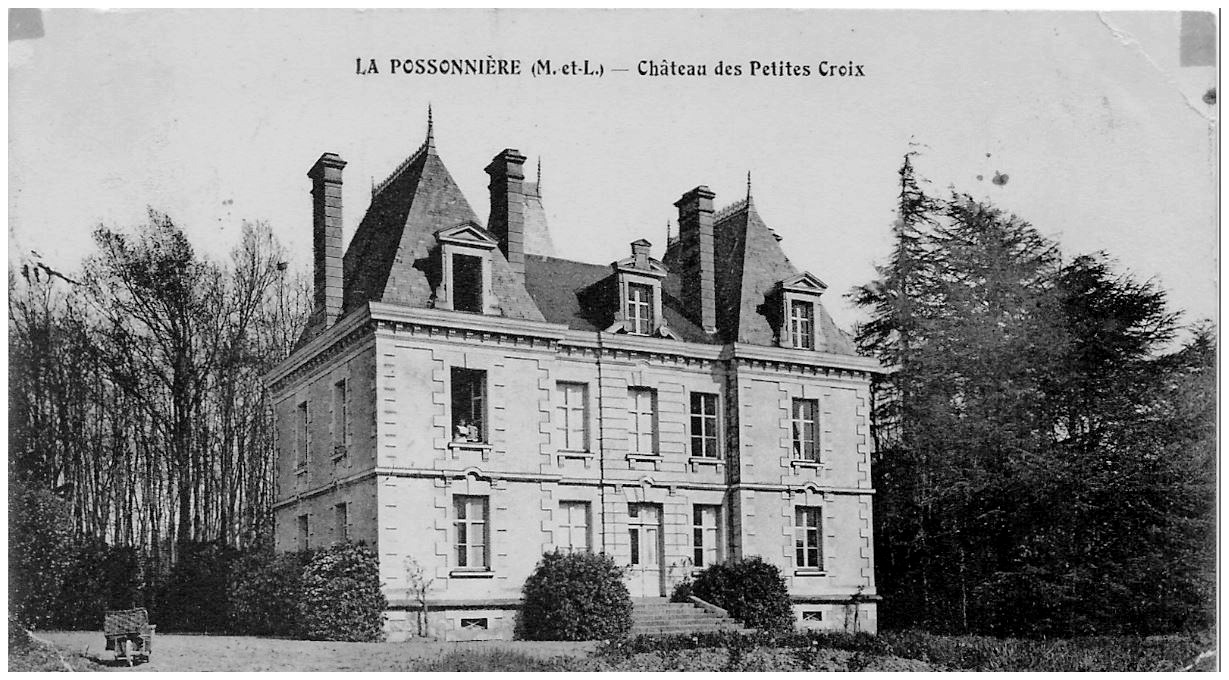

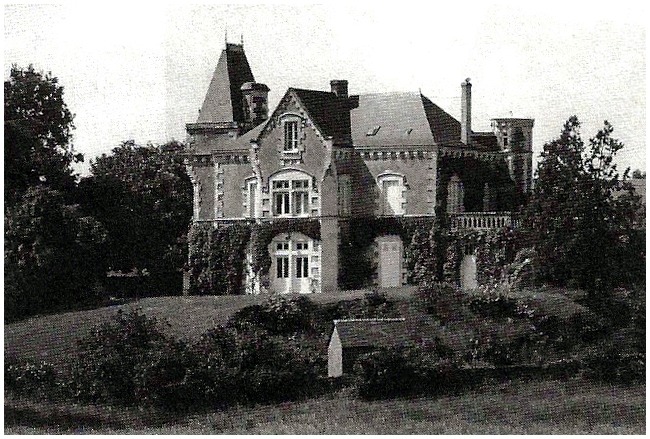

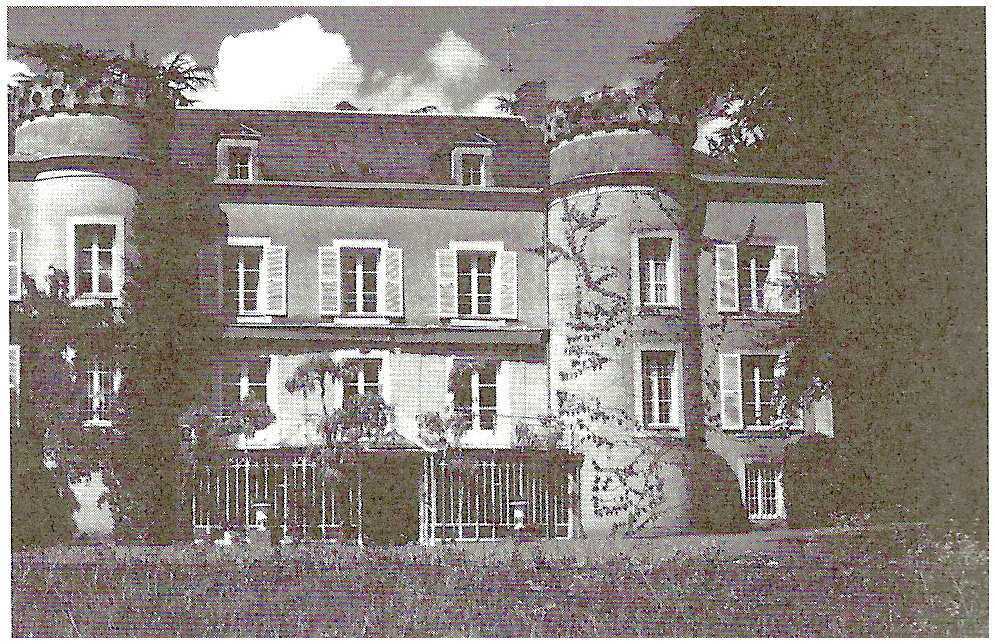

Le très joli château des Petites-Croix

Est exposé plein sud face à la Loire au milieu d'un parc conservant de beaux cèdres. Ce parc abrita jadis des collections remarquables d'annones arborescentes et de rosiers ainsi qu'à l'arrière, un vignoble fort réputé.

En 1849 Joseph Bourigault-Palisse avait fait construire une maison-auberge pour y accueillir les voyageurs de la gare de chemin de fer voisine, et aussi ceux à qui il faisait traverser la Loire sur son bateau vers Rochefort. Cette première gare de La Possonnière, aujourd'hui villa portant le nom de «Mimosas», avait été construite la même année mais fut abandonnée progressivement à mesure que la nouvelle gare s'implantait.

Aussi l'auberge fut vendue vers 1860 à un banquier Antoine Blouin qui la loua d'abord à un médecin italien M. Latino, puis il décida de reconstruire à la place une maison plus confortable mais fut obligé d'abandonner son projet. Vers 1875, un épicier d'Angers M. Ménard racheta le terrain pour se retirer à La Possonnière. Dans un premier temps, il habita la vieille auberge puis se décida à reprendre les plans du banquier Blouin.

En 1882, il rasa l'auberge, planta à la place un bouquet de tilleuls. Mais il dut abandonner aussi ses plans et revendit à un Nantais, M. Tertrais qui fit ériger la même année, par l'entrepreneur local Besson, la construction actuelle sur des plans de Beignet, le célèbre architecte angevin et de surcroit Possonnéen.

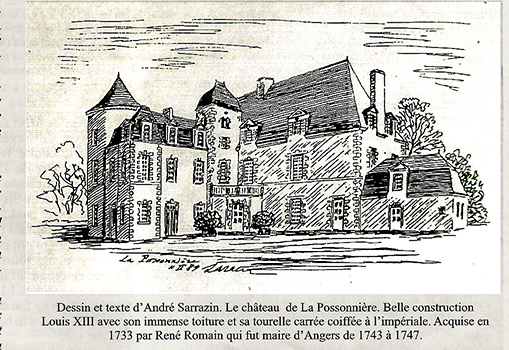

Château de la Possonnière

En poursuivant notre chemin, nous trouvons toujours sur la droite, le grand parc du château de La Possonnière qui se cache malheureusement depuis peu derrière un haut talus.

Les seigneurs de La Possonnière occupèrent successivement 3 châteaux réunis aujourd'hui dans le même enclos à l'entrée du bourg.

Château-Fort

Du premier château fort construit sans doute sur une motte féodale, il ne reste plus que le donjon encore haut d'une vingtaine de mètres, qui disparait dans les frondaisons du parc. A ses pieds, on trouve l'ancienne salle des gardes en cave voûtée et la chapelle Saint René, le tout entouré de fossés. Il joua un rôle important durant la bataille de la Roche-aux-Moines en 1214 et soutint plusieurs sièges à la fin des guerres de Religion avant d'être démoli sur ordre du duc de Mercœur en 1592/93.

L'enceinte avait 200 mètres de périmètre avec trois grosses tours au nord dont la tour du Pin vers l'ouest et un portail au sud-ouest flanqué de deux tours plus petites encadrant le pont-levis. Un fief y fut attaché dès le tout début du XIIe et relevait alors du château de Champtocé puis plus tard de celui d'Angers. En 1105, Raoul fut le premier seigneur de La Possonnière connu. Il était prévôt et premier juge d'Angers. Il a eu pour successeurs ses fils et petits-fils. Au XIIIe, Renaud de Semur (ou de Saumur) en fut le propriétaire puis au XIVe la famille de Coulaines qui le conserva durant la guerre de Cent Ans et obtint le droit de le reconstruire en 1435. Elle le revendit peu après en 1457 au sieur de la Trémoille, seigneur de Serrant, à qui il resta durant toutes les guerres de religion jusqu'à sa destruction définitive en 1592.

La garnison royale l'occupa en 1591 et tint tête aux ligueurs commandés par Bois-Dauphin le 14 octobre, mais elle dû se rendre le 25 décembre au duc de Mercœur. Toute la population de La Possonnière s'était alors réfugiée à Angers et la destruction du château fut ordonnée et entreprise par Hurteau de Saint-Offange qui occupait le château voisin de Rochefort. Puicharic le reprit le 31 janvier suivant. La garnison ne se rendit finalement que le 31 décembre 1592 devant le marquis de Belle Ile qui commandait 6 000 ligueurs épaulés par 4 000 espagnols commandés par Don Juan d'Aquila. Les démolitions reprirent sous la surveillance de 4 à 500 hommes.

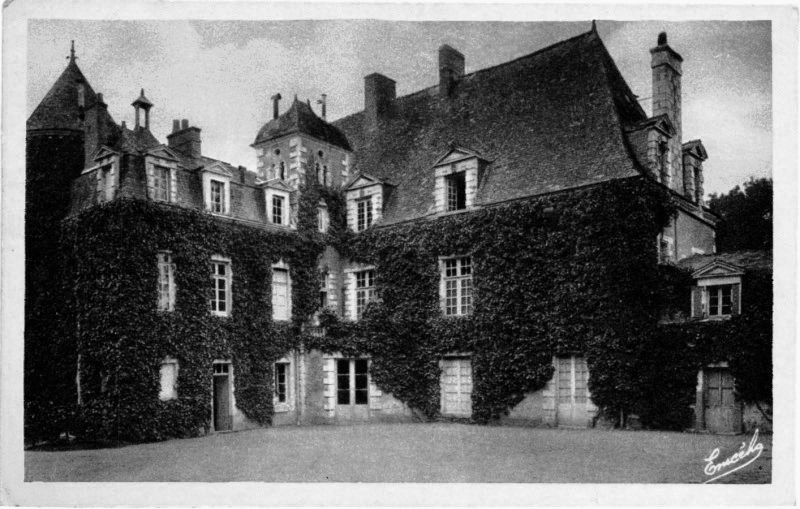

Château de Romain

L'élégant château actuel dit «Château de Romain» s'appelait au début du XVIIIe «le Grand Bourg Lhommeau » appartenant à un certain Poulard, dont la veuve hérita avant de le vendre à René de Romain. L'aile avant est flanquée de 2 tours à chaque extrémité. L'aile arrière est la plus ancienne et la plus intéressante ; commencée sous Henri IV à la fin du XVIe, elle ne fut terminée que sous Louis XIII au milieu du XVIIe par Jean de Levys, mari de Louise de la Tremoille. Les travaux furent poursuivis par Henri de Bourbon Condé qui avait acquis le fief en 1612 et surtout par la famille d'Allogny qui l'acquit en 1620. La partie principale a été ajoutée entre 1820 et 1825 par le colonel Felix de Romain (1766-1856) qui avait servi dans le même régiment que Bonaparte avant la Révolution. Chevalier de Saint-Louis, il reçut le titre de comte en 1815. Son fils Félix (1809-1870) fonda la commune de La Possonnière en 1851.

Le parc du château de Romain

Côté sud de la croix de Bel-Air, il s'étend sur 7 ha entre la rue de Bel-Air et la route de Savennières, planté d'arbres et entouré de murs. Du château fort primitif, il ne reste plus que les ruines du donjon haut d'une vingtaine de mètres, d'énormes fondations et des salles souterraines. Au XIIIe siècle, la puissante forteresse fut élevée, d'une part, pour s'opposer à d'éventuelles invasions remontant la Loire et d'autre part pour surveiller l'important et turbulent château de Rochefort, juché sur son rocher de la rive opposée, et que nous appelons, de nos jours, Saint-Offange

Les Cleneries

Face au château de Romain, cette gentilhommière typique de l'architecture angevine du siècle dernier se niche au milieu d'un petit parc avec de grands arbres. Elle a remplacé une bâtisse misérable habitée par un original du nom de Charles, qui voulait se faire enterrer dans un mausolée couvert de sentences païennes au milieu de ses vignes et mourut à Angers en 1854. M. Foucault qui racheta le terrain fit construire à la place le bâtiment actuel, acquis de ses héritiers par son voisin M. Adrien Planchenault en 1912.

Château du Prieuré

Cette grande propriété avec parc et prairie est située dans le bourg, rue du Prieuré. Elle est la plus ancienne de l'agglomération. Elle correspond aux vestiges d'un ensemble monastique dédié à saint Jacques le Majeur. Les Bénédictins de la grande abbaye Saint-Serge d'Angers établirent au XIIe siècle deux prieurés voisins à Savennières et à La Possonnière, ce dernier confirmé par une bulle de 1159. La confrérie vouée au culte de saint Jacques, avait ses terres et ses vignes, possédait une bibliothèque de 2 000 volumes et rendait aveu au seigneur de la Possonnière. Mais les moines n'étaient plus qu'une douzaine à la Révolution quand leurs biens furent vendus nationalement le 3 février 1791 au citoyen Maugars. Ce dernier revendit à M. Moreau dont l'une de ses 6 filles épousa, en 1831, Nicolas Planchenault qui agrandi en 1841 le bâtiment d'un grand salon en pignon sud avec terrasse sur la Loire. La demeure se présente encore aujourd'hui comme un très beau bâtiment

Maison Morin

En faisant le tour du vieux bourg, vous remarquerez sûrement, rue Saint-Jacques, une curieuse maison construite par l'entrepreneur Besson à qui l'on doit de nombreux bâtiments dans toute la commune, et même dans toute la région. Elevée en 1850 (date inscrite au fronton), elle présente un vaste mélange de styles dans sa décoration, allant du néogothique au Louis XIII, avec des réminiscences Renaissance. Elle est plus connue encore en tant qu'ancienne «épicerie des demoiselles Morin, Marthe et Marie ses descendantes et héritières qui tinrent longtemps et jusqu'après la dernière guerre, le grand commerce de détail du village, sorte de bazar où l'on pouvait trouver alors presque tout comme à la Samaritaine, depuis les bonbons, l'épicerie, la droguerie, la bimbeloterie, la mercerie et même les objets de piété.

A leur mort, le peintre Jorg Morin, artiste de renom, en hérita et y finit ses jours en 1995.

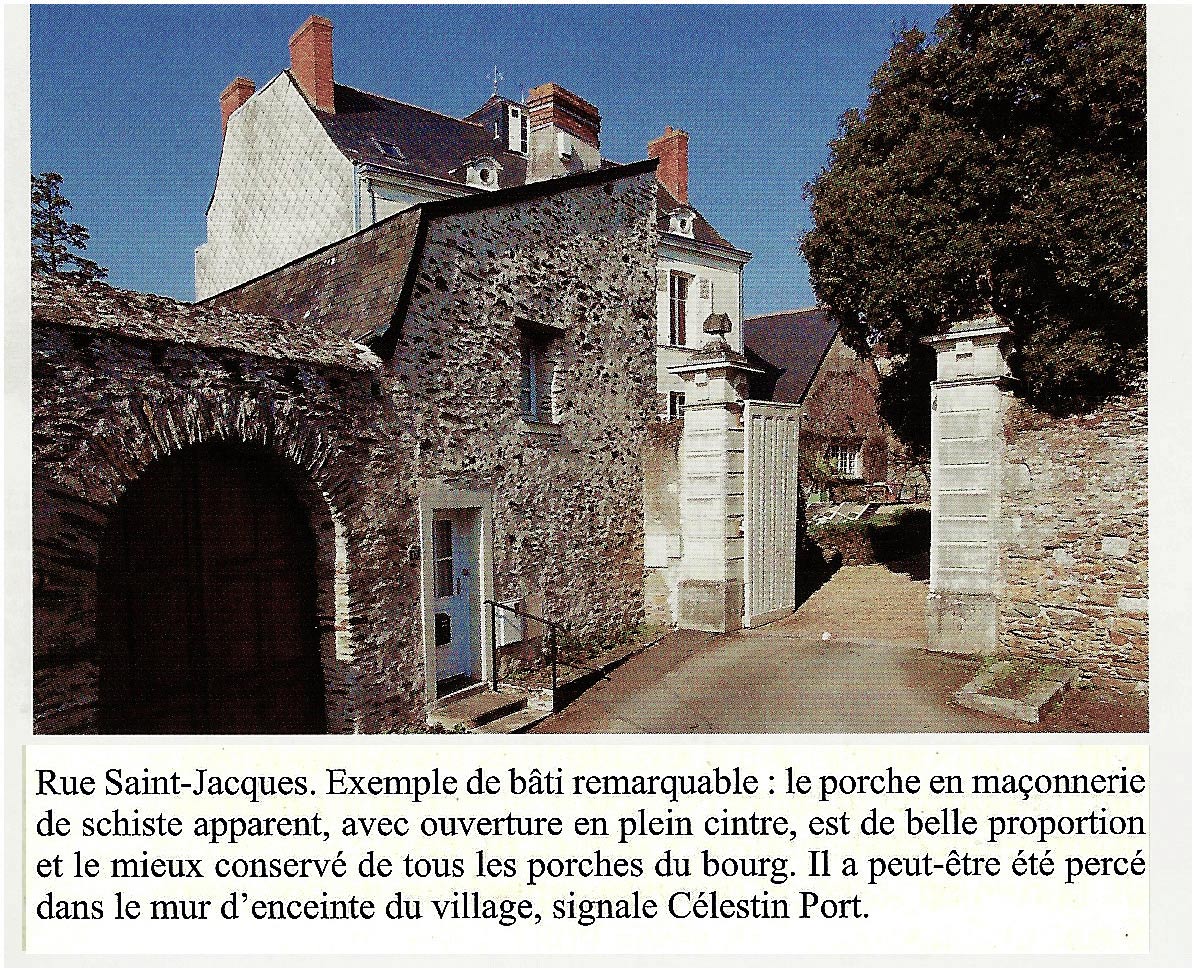

Maison Guitonneau

Face à la maison Morin rue Saint-Jacques, deux vieilles belles demeures, dont l'une possède un porche en schiste apparent de belles proportions et des mieux restaurés. Au fond de la cour d'entrée, bordée de vieilles constructions avec bel escalier extérieur aux marches d'ardoises, se dresse la maison de maître à étage probablement du XVIIIe.

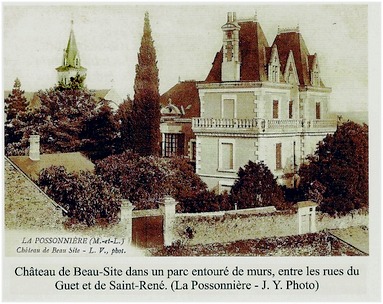

Beausite

En montant vers le cimetière, face à l'ancienne école communale de filles, vous remarquerez certainement cette haute maison de la fin du siècle dernier appelée château sur une carte postale, malheureusement sans grand dégagement mais toutefois entourée de quelques grands arbres.

Elle appartint en 1800 à Noémie Evin épouse d'un marchand de draps d'Angers dont les fils firent élever les pignons en 1872. En 1899, « Le Préfet loue, à Mme Roess, l'immeuble nécessaire dit Beausite pour y accueillir l'école laïque de filles ». La mairie paiera le loyer tout le temps de la construction du bâtiment d' école. Puis vers 1900, elle passa à Mme Hublin qui la vendit en 1920 au docteur Grandguillot, médecin généraliste, prédécesseur du docteur Fortin.

Le Rabanier

Il est situé en haut du bourg, au croisement de deux voies antiques : rue de Bel-Air et rue du Cimetière. Bâtiments et parc sont créés en 1840. C'est une grande maison rectangulaire avec deux ailes en retour, encadrant cour d'entrée et dépendances. La façade principale donne sur un joli parc au sud.

Un peu plus haut dans cette rue, on arrive à un carrefour où existaient jadis un puits et un calvaire fleuri pour les Fêtes-Dieu en joli reposoir. La croix de bois s'écroula sur le carrefour et fut remplacé en 1970 par un petit oratoire dédié à la Vierge. Derrière, se cache dans son parc, «le Clos des Rabannières» anciennement «Terre du Perray» à la fin du XVe. Elle bordait très vraisemblablement une voie antique et dépendait du fief de La Possonnière. Il appartenait en 1775 à Jacques Clavereau, bourgeois au lieu-dit voisin «Pierre Goupil» et à Pierre Bourigault. Le bâtiment a été construit en 1840 par le père Guillaume Chesneau qui l'a vendu à Didier Mesnil. Il passa ensuite à M. Arnaud de Maillé puis à M. Briand en 1875 et enfin à M. de Romain qui l'acquit en 1892.

La Grande Pasqueraie

Dans la partie haute du bourg, rue de Bel-Air, La Grande Pasqueraie est une vieille et grande maison bâtie en 1777-78. Y a vécu un certain Joseph Morna fusillé au Champs des Martyrs d'Avrillé sous la Révolution.

Vers 1848, elle appartint à une famille Vinay, cousine de celle du même nom qui habitait alors Landeronde.

En 1866, elle fut acquise par M. Perrichon, l'entrepreneur qui construisit le pont du chemin de fer de l'Alleud. Ce dernier, une fois l'ouvrage terminé, la céda, en 1870, à son gendre M. Cantin, fermier des «Clôtures d'Orléans» et organisateur, à grands fracas, de gardes nationaux qu'il entraînait dans la Grand' Prée entre le port et le Chêne Rossignol, pour repousser les Prussiens en avancée dans l'ouest du pays en 1870.

Elle fut achetée l'année suivante par les Thoré qui avaient deux filles : Marie-Louise épouse du commandant Charles Hastron et Denise épouse du colonel de Jeauffreau de Lagerie avec qui elle eut six enfants dont trois garçons morts à la guerre de 1914-1918. Le benjamin Jean de Jeauffreau hérita de la propriété en 1945.

La Petite Pasqueraye

La Petite-Pasqueraye est un ancien logis qui domine le bourg. Ce joli manoir comporte trois travées dont les deux extrêmes sont surmontées d'une lucarne à fronton en tuffeau

Vendue en 1662 par les héritiers de la Marqueraie à Madame de la Rivière, elle passa par la suite entre de nombreuses mains dont celles de plusieurs juristes :

en 1703, Vincent Augard seigneur du Brossay, Jean Joseph Pendenier, avocat au Parlement de Bretagne qui vendit en 1755 à Françoise Cadot de la Bodière, Perrine Hunaud, veuve Saget et Pierre Dupas de la Grée en 1765.

en 1765, René Pétrineau avocat, échevin d'Angers, La veuve de ce dernier vendit en 1775 à Joseph Morna qui fut vendue nationalement après sa condamnation à mort le 27 vendémiaire an III.

Le Porche

En descendant le boulevard du Port, un grand portail donne son nom à cette belle maison bourgeoise à élégante tourelle avec clocheton. Trois médaillons de terre cuite ornent la façade et de très belles marqueteries de marbre décorent les sols des pièces du rez-de-chaussée.

Y résidaient à la fin du XVIIIe les de Richeteau. Leurs descendants, les de Lozé leur succédèrent vers 1800 mais ils se firent construire par la suite un château à la Pouèze par l'entrepreneur Besson et quittèrent La Possonnière en 1857. En 1865-67 M. Perichon, l'entrepreneur qui construisait alors la ligne de Cholet, acheta la propriété revendue en 1874 au choletais Amand Veau (1840-1911) marbrier à Angers. C'est lui qui orna la façade et restaura les sols. Mort et enterré dans le cimetière communal, sa tombe porte son buste en médaillon de marbre exécuté par lui-même.

Benaudière (La)

Grande bâtisse bourgeoise, du XVIII' siècle, entourée de murs, avec parc contenant des arbres majestueux. La maison, située au fond de la cour, est plus ancienne (datée de 1640). Un joli porche face au prieuré donne accès à une grande cour au fond de laquelle existe une vieille demeure, où le colonel Garin logea sa famille en 1825.

Cette maison qui devint par la suite propriété Cloquet, avait été construite et habitée par l'architecte Launay d'Angers qui avait fait inscrire au fronton une inscription «Hic est fructus laborum meorum. 1753». Sur le côté, une autre maison plus petite est aussi plus ancienne puisque datée de 1640 sur une fenêtre surmontée d'une grille.

La dernière grande maison dite Benaudière possédait une cour à l'arrière et un jardin au-devant où était aménagée une sorte de kiosque couvert en chaume, aujourd'hui disparue.

En 1755, François Gautreau, écuyer et conseiller du Roi devait «foi et hommage au seigneur de La Possonnière pour la Petite Besnaudière ».

La famille Lebeau l'habitat de 1800 à 1856. Puis elle devint propriété de la comtesse de Villebois Mareuil enterrée au cimetière de La Possonnière, qui vendit en 1880 à Ernest Garin dont les enfants se trouvèrent tous logés dans cette même maison.

Les Garin furent une grande famille d'ingénieurs et de techniciens. On les voyait alors souvent roulant en vélocipède, mettant à l'eau différents bateaux à propulsion interchangeable, à aube, à voile et à moteur ou faisant s'envoler des montgolfières. Ils installèrent dans les combles de la Benaudière un très grand réseau de chemin de fer miniature électrique qui mit le feu au bâtiment en 1977. Charpente et toiture brûlèrent et furent restaurés à l'identique, à l'exception d'un grand lanterneau carré à toit pyramidal surmonté d'un épi qui servait d'observatoire astronomique.

L’Hermitage

Aux pieds du promontoire sur lequel s'est édifié le village primitif et la sortie ouest du bourg, le ruisseau des Mares entretenait jadis une zone marécageuse.

L'Hermitage est une construction du XIXe, partiellement fondée sur une construction plus ancienne agrandie vers l'Est après 1835. Du parc aménagé avec pièce d'eau à l'arrière, une grande partie a été distraite et rattachée en 1965 à la maison de retraite communale voisine, rue Maurice-Marcot. La famille Laroche-Pineau-Lagrange en fut propriétaire durant la première moitié du XXe siècle.

Landeronde

Face à l'Hermitage, ce nom évoque incontestablement la présence autrefois d'un cromlech. En 1783, Landeronde appartenait à Mlle Loizeau de Mauny. Puis vers 1800, elle passa à M. de Lancreau qui fut un des premiers membres du conseil de fabrique dans la toute nouvelle paroisse Saint-Jacques de La Possonnière.

En 1825, M. Vinay proviseur du lycée d'Angers y logeait son frère prêtre. En 1848, elle devint la propriété de la veuve Vinay-Romain, en 1853 celle de M. Marie, puis peu après celle de maître Jules Guitton, jeune avocat et maire d'Angers. A sa mort, sa veuve Marie Sertais vendit à un bandagiste d'Angers. La propriété passa alors à un autre Sertais, qui la céda au docteur Clisson, propriétaire du clos de vigne qui s'étendait alors devant la mairie, et qui est devenu depuis, l'actuelle place de la mairie.

A la mort du docteur Clisson, elle fut achetée par l'Évêché d'Angers qui durant les années 1934-45 la transforma en colonie de vacances pour les petits chanteurs de la maîtrise de la cathédrale. Elle devint , après la dernière guerre, école agricole, puis Institut Médico-Psycho-Pédagogique.

A la Conquête de l’Ouest

L'habitat était autrefois très dispersé, tant dans la vallée que dans le bocage. Bloqué à l'Est par le prieuré et le château, le bourg ne pouvait que s'étendre à l'ouest ; la qualité du site fut recherchée quand la gare permit des liaisons rapides avec Angers, entraînant la création de l'avenue qui y conduit et celle de la rue des Vaureîtres (créée à la même date). L'avenue de la gare fut vite bordée de constructions nouvelles, hôtel restaurant de la gare, gendarmerie, villas modernes, etc.

La Mesnie

An sommet de cette avenue plantée d'arbres, le grand architecte angevin Auguste Beignet (1837-1924) à qui nous devons de nombreuses églises comme Saint Aubin d'Epiré entre autres, et des bâtiments publics comme le Palais de Justice d'Angers et la mairie de Savennières, est venu construire cette grande maison des plus modernes à l'époque. Sur plan en équerre ouverte au sud, c'est presque une maison solaire au nom évocateur ancien de «Bellevue». Il érigea pour son fils de santé fragile venu chercher ici le bon air et l'ensoleillement de nos coteaux. En face, et quelque peu plus bas est venue s'implanter la gendarmerie avant d'occuper l'hôtel des voyageurs quand il ferma ses portes.

Les Vaureitres

Ce gentil manoir de la fin du siècle dernier avec parc, occupe un secteur jadis couvert de vignes à l'ouest du village. «Le Clos de Vauraître» figure dans la remembrance des châtellenies de La Possonnière et de La Garenne, de 1514 jusqu'en 1554. Elle n'était alors qu'une simple maison avec un petit pavillon aujourd'hui démoli, que l'ancien propriétaire Elie-François Charlet décédé à Angers en 1853, avait décoré d'inscriptions bizarres et où il voulait se faire enterrer.

La Roche-de-Line

Entre la gare de marchandises et la grand'prée de La Possonnière, Roche-de-Line est une gentilhommière de style néogothique, relativement récente, implantée sur un petit promontoire rocheux non loin de la Pierre-du-Rossignol.

Le lieudit Roche-de-Line s'élevait jadis jusqu'au moulin des Vaureîtres et correspondait à un vignoble signalé dès 1105 dans le 1er cartulaire Saint-Serge (vigne près de la terre Adeline). Le curé, Jacques Joncheray, décédé en 1932, dans ses notes manuscrites, parle d'une petite maison bâtie en 1866 pour servir de forge aux ouvriers du chemin de fer ; puis transformée en maison bourgeoise par M. Chamaillard en ajoutant deux tours et un étage en 1882/83.

Il avait agrandi son domaine en achetant à la commune, en novembre 1892, une portion du chemin desservant la gare de marchandises. Les travaux furent entrepris par l'entrepreneur Besson de La Possonnière. Elle devint ensuite la propriété de la dame Picot, son héritière.

Maison de la Villebiot (Ker Maria)

En plein centre du village, une maison à étage, avec grand terrain jusqu'au chemin Robillard et la boire de l'Alleu, était en 1783, habitée par la famille de la Villebiot. Mme de la Villebiot, enterrée à La Possonnière, avait fait voeu avant de mourir en 1862 aux Sables-d'Olonne, d'élever une statue de la Vierge sur le rocher et dominant à l'arrière sa demeure. Ses enfants réalisèrent ce voeu et firent graver une plaque de marbre sur le piédestal avec pour inscription :« Pour la protection du village, voeu d'une mère mourante à ses enfants, 1863 ».

En 1889-90, la famille de la Villebiot vendit maison et rocher à la société Bouvier d'Angers qui la transforma complètement pour y loger ou la céder à un électricien d'Angers, M. Descotte. C'est lui qui fit poser les très belles grandes zingueries en toiture, notamment une girouette remarquable digne de Viollet le Duc.

La Roche Bordeaux

L'origine du nom vient d'un vignoble entourant un escarpement rocheux qui porte les noms de grandes et petites roches (prononciation : Bourdeau). Ce grand vignoble avait été replanté en cépage rouge d'origine bordelaise dit « Breton » parce qu'il avait été importé d'Aquitaine par Richelieu qui le confia à l'intendant de son domaine qui portait le nom de Breton.

La Roche Bordeau relevait du « Fief de l'Alleu » et figure comme maison à étage en 1783. Y habitait alors la famille Marchand de la Roche. La propriété passa ensuite à la famille Olivier puis vers 1840 s'y établit la famille Ayrault de l'Huis avec leur soeur, Mlle de Langottière. Ils y restèrent jusque vers 1880, date à laquelle ils cédèrent à une famille de filateurs de Cholet, les Brémond puis à leur gendre.

En 1908, le comte de Fontenailles, époux de Mlle Bouvier, y installa une fabrique de moulins à vanner le blé dits « tarares », qui fit par la suite faillite. Mme de Fontenailles céda l'affaire en 1915 à la société des Fonderies d'Anjou dirigée par M. Couchot des Forges.

Maison d’Angrie

Au centre du village, sur un petit promontoire rocheux, cette vieille maison basse à tourelle de l'escalier octogonale, massive parce que sans doute décapitée, est appelée ainsi parce qu'elle appartint autrefois à un certain Turpin d'Angrie. Une fenêtre Renaissance a perdu son meneau central pour payer jadis moins d'impôts sur les portes et fenêtres. Belles cheminées à l'intérieur et niche dans un mur ayant servi d'emplacement pour un coffre secret.

La Bietterie

Enserrée entre les deux lignes de chemin de fer entre Nantes et Cholet, la Bietterie était autrefois un beau domaine dépendant de l'abbaye du Pontron près du Louroux-Béconnais. Elle fut acquise en 1710 par Henri Thullin, époux d'Eléonore Méliand et vendue nationalement le 11 mai 1791 à un certain Dusouchay qui en prit possession à la Toussaint 1791.

La toiture est surmontée d'un fléchon central avec une petite cloche « la biée » actionnée de bon matin à l'époque où le blé commence à mûrir, à moins que ce ne fut pour appeler les élèves de la maîtresse Louise Ménard (qui y décéda en 1809).

Plaisance ou le Logis des Portes

Dominant le village de l'Alleud, ce vieux logis est le type même d'une construction primitive à caractère castrai et défensif, transformé de bonne heure en résidence de plaisance. Elle occupe une partie du sommet rocheux des Grands-Rochers qui passent pour avoir été un des hauts lieux celtiques en Anjou près de la « chesnaie » voisine où les druides allaient cueillir le gui. Cet emplacement a servi d'avant-poste pour les châteaux de La Possonnière et de la Roche-aux-Moines qui assurait la protection d'Angers. Il devint par la suite au XVe une résidence secondaire campagnarde : le peintre, Jorg Morin y passa une partie de sa jeunesse.

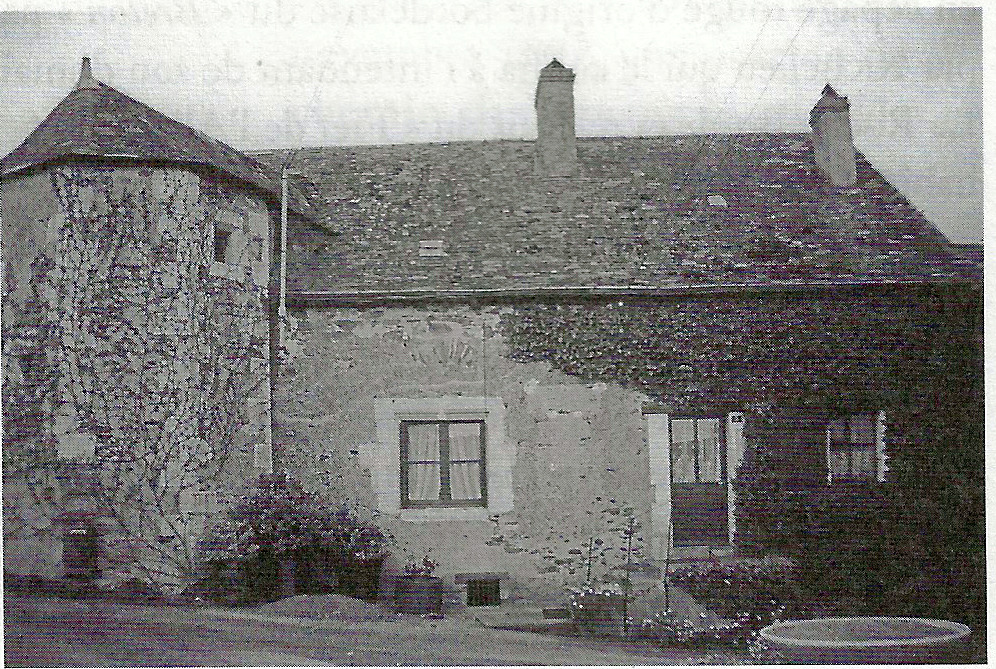

Tout autour, l'ensemble du hameau des Portes se présente sous la forme du castel primitif avec haute cour en avancée au sud et basse-cour à l'arrière avec puits, four, pressoir et dépendances où logeait un prêtre du nom de Jehan Pappiau en 1554. Dans la tourelle, l'escalier en chêne massif se poursuit au-delà du dernier niveau pour donner accès à une lucarne de guet. Un assommoir protège la porte d'entrée. Charpente puissante à découpe des coyaux en forme de chevron fin du XIVe ou début du XVe. Sur les Grand-Rochers (+ 52 m) se dressait le moulin Bessonneau qui s'est écroulé progressivement durant les années 40. Turner, le célèbre peintre Anglais, en prit un croquis en 1826 en remontant la Loire lors de son voyage en France.

A la Conquête de l’Espace

Après les Grands-Rochers de l'Alleud, la route plonge dans la vallée qui s'élargit démesurément et nous offre de vastes espaces découverts. Du « pont jaune » malicieusement peint en gris, l'horizon s'étend à perte de vue. Le spectacle est admirable tant à ses pieds sur la croix du Pâtis-du-Four et son environnement paysager, oeuvre des pépiniéristes locaux, que sur le pont de l'Alleud, les coteaux d'Ardenay et de Chalonnes-sur-Loire au loin.

Le Vaurichard

Le C.D. 111 qui rase en zigzaguant le pied des coteaux nous conduit d'abord aux Vaurichards qui étaient deux jadis, le Petit et le Grand. Un chapelain y habitait autrefois. L'ancien domaine dépendant de la cure de Gené (près de Segré) fut vendu nationalement en 1791.

La vieille maison noble, transformée en servitude dès le XVIIe siècle, dépendait de l'abbaye de Saint-Georges-sur-Loire et fut vendue également nationalement. Une autre maison dépendait du temporel de la chapelle du château de la Basse-Guerche à Saint-Aubin-de-Luigné.

La Loge

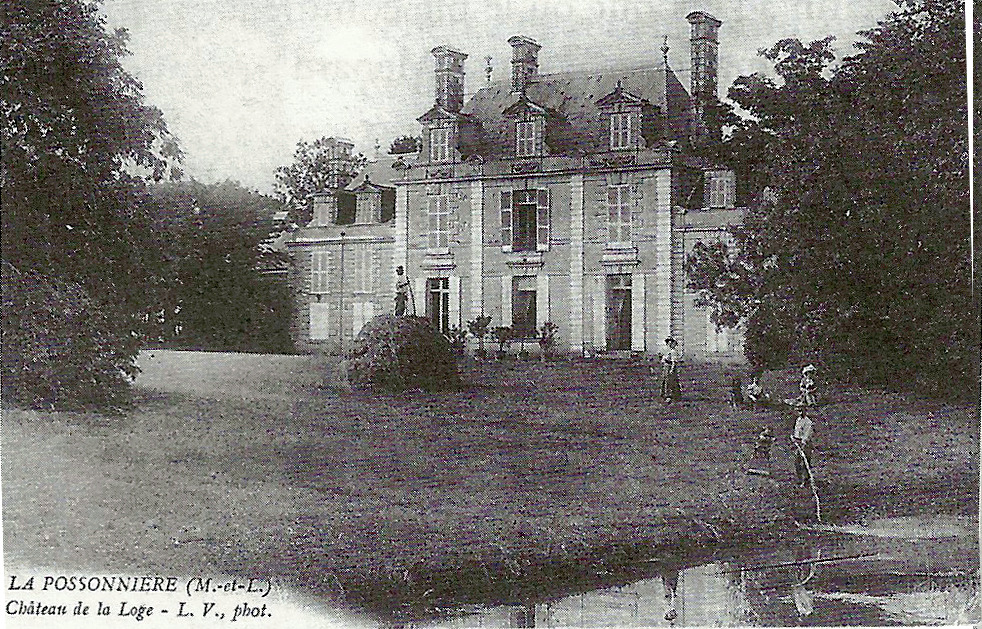

Cette «maison basse de construction, moderne et de style Louis XIII», selon Célestin Port, est entourée d'un vaste domaine consacré aujourd'hui à l'élevage et à l'entraînement des chevaux de course. Il ne reste que bien peu de chose du parc qui l'entourait jadis. Une chapelle rectangulaire contenait un autel détruit en 1875 et une niche présentant une vierge à l'enfant en terre cuite du XVIIe.

Le Papegault

>

>

Au nord de la Loge et à l'ouest du Vaurichard, plusieurs chemins vous emmèneront au coeur du bocage. Un ancien logis du XVe, devenu ferme a été habilement restauré par l'actuel propriétaire. Son nom évoque le papegai que les archers de la Richeraie voisine (toponyme dérivé de l'Archeraie) venaient tirer dans ce secteur au Moyen Age. Il faisait alors partie du domaine de l'abbaye de Saint-Georges-sur-Loire et pour cela, fut vendu nationalement le 3 novembre 1791 en même temps que la Richeraie, aux sieurs Loisillon et Moreau.

Les murs d'enceinte ont disparu et auraient servi, dit-on, à la construction en 1835 d'une installation assez considérable de moulin à eau au Grouteau voisin, du reste assez vite abandonnée, à cause de l'insuffisance d'eau du ruisseau de la Loge qui l'alimentait.

La Michaudière

Un peu plus à l'ouest, tout le secteur est dominé par l'important domaine de la Michaudière dont le vrai nom est la Grange, ou «Les Granges». Il correspond à une ou des granges dimières de l'abbaye de Saint-Georges-sur-Loire de même que «le Grand Pressoir» voisin signale encore le vignoble et les caves des moines.

Le logis actuel entouré d'un vaste parc, avec dépendances et chenil en forme de chapelle jouit d'une vue remarquable depuis le sommet du coteau. L'architecte Emile Gilles Deperrière en hérita et le transmis à M. de Villaret qui restaura le moulin de la Roche voisin.

Ce moulin classé monument historique a été le premier à être remis au vent en Anjou. Il date de 1660 et était alors le moulin banal du domaine de Serrant.

La belle croix en pierre voisine nommée « La croix de la Roche » remplace une borne militaire de la « via triumphalis » construite par les Romains pour relier Angers (Julio Magus) à Ségora par Chalonnes-sur-Loire.

La Chauminette

Une ancienne petite maison a été réédifiée en 1848 par l'entrepreneur Besson pour la famille Burgerie, armateurs nantais qui y passaient chaque année de longues vacances. Georgianna Burgerie, décédée en 1920 à 52 ans, épousa à La Possonnière, le 7 décembre 1896 M. Sortais architecte, second Grand Prix de Rome en 1888 et eût pour fils André Sortais (1902-1963). Sur les traces de son père, il fut reçu, au concours d'entrée de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1923, mais très vite entra à la Trappe de Belle-Fontaine où il prit le nom de Dom Gabriel Sortais. Elu père abbé de Bellefontaine en 1936 et père général des cisterciens réformés en 1951, il est décédé à Rome en 1963.

La Roussellière

Juste en dessous de la Chauminette s'étend la vaste propriété de la Roussellière aménagée en chambre d'hôtes de grand standing.

On dit qu'un prieuré en aurait été à l'origine car dans l'enclos existe une chapelle dédiée à Saint Roch et à Sainte Apolline, fondée en 1633 par l'avocat Froger.

Ancienne terre noble, le manoir est daté de 1727, composé de quatre fenêtres, cour, fuie, chapelle et vignoble renommé autrefois.

Le sieur Georges Avril en était propriétaire en 1567, puis en 1726, Jean-André Pocquet de Livonnières issu d'une célèbre famille de juristes angevins en fit l'acquisition. N. Lemarié l'occupa en 1773, puis M. Guépin qui la légua à son petit-fils Gabriel Billard, maire de La Possonnière en 1878.

M. Autran ajouta un étage en 1911 et ouvrit une porte dans le mur d'enceinte pour permettre l'accès à la chapelle Saint-Roch.

Etymologie

Le toponyme date de la seconde période du Moyen Age. A cette époque, beaucoup de petites localités et de domaines ruraux se voient attribuer comme nom de baptême celui de leur fondateur ou de leur premier propriétaire, comme à l'époque gallo-romaine.

Cependant, au lieu de se terminer en -acum qui donnera -ac, -é, -y ou -ay suivant les régions (cf. Cognac, Aubigné, Orly, Agon-nay), le nom se voit ici rajouter le suffixe - ière ou -erie. Celui-ci est hérité du suffixe latin -aria qui signifiait à peu près « propriété de ».

La Rousselière a donc été fondée par le sieur Roussel. Le patronyme, basé sur l'adjectif roux, dénote un ancêtre aux cheveux rouges.

Source :origine des Noms du Maine et Loire

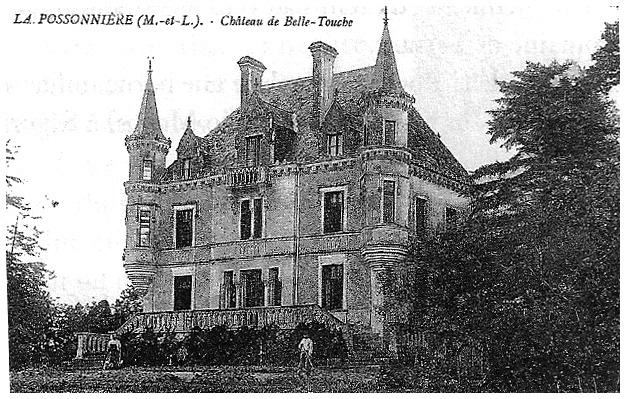

Belle-Touche

On voit de loin cet élégant castel flanqué d'échauguettes si fines qu'un cul de lampe céda en 1890 entraînant la chute de la tourelle-ouest, relevée aussitôt. Les communs le long de la route sont du XVe, donc plus anciens et intéressants avec deux belles lucarnes à pieds droits et volutes en tuffeau.

En 1599, en était sieur, noble homme Bernardin Cador, conseiller au parlement de Rennes, puis en 1647, François Cador. Par la suite, vers 1854, la famille Cassin entreprit la construction de l'actuelle demeure avec l'entrepreneur Besson sur les plans de l'architecte M. Hullin Stanislas de Maillé, époux d'une demoiselle Cassin en hérita en 1888. A la fin de ses jours, il y aménagea une chapelle intérieure pour que les Pères capucins puissent venir lui dire la messe. La propriété fut vendue avec les fermes en 1910, par M. de la Loge à un marchand de bien de Saint-Georges-sur-Loire, M. Lory qui revendit à un architecte de Chinon, M. Daviau le château en 1911 puis la ferme en 1922.

Il y a été tenté, vers 1840, une exploitation de charbon anthraciteux, du reste bientôt abandonnée, où se rencontraient à 12 ou 13 mètres de profondeur de nombreuses empreintes de plantes arborescentes, notamment des fougères. On pouvait voir, il y a peu de temps encore, les traces d'un puits de mine au sud de la ligne de chemin de fer.

La Garenne

En bordure du bois de l’Hôpital, elle est au centre d’une zone défrichée fort tardivement, bien après le XIIe siècle, entre deux toponymes les Croix, celle de Beauregard et celle des Six Chemins, peut être marques de limite de l’ancienne paroisse de Savennières. Il existe cependant actuellement à quelques mètres de l’habitat un étang avec un îlot pouvant faire penser à un vestige d’une garenne en motte. La probabilité la plus grande reste cependant une garenne tardive.

Granges

Probable grange du Pontron signalée au XVIIIe siècle comme se situant au toponyme disparu de la Biettrie. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse des biens situés sur l’Alleud trop éloigné.

Au milieu de toponymes en ais sur la carte 1422 E, altitude 52m sur le plateau qui s’élève au dessus de la Loire section F3 de la paroisse de Savennières

Alleu (Lieu-dit)

Etymologie

Les Alleuds, fréquents en Anjou, semblent résulter d'une ancienne colonisation de terres inhabitées ou abandonnées et paraissent avoir été installées au dépend d'un ancien fundus à côté de domaines en "iacum".

Si dans l'alleud, le propriétaire est libre de sa terre en pleine féodalité, les petits propriétaires ne pouvaient cependant se défendre qu'en se remettant au roi qui devint par la suite propriétaire des alleuds. Mais ils ne disparurent pas complètement chez nous parce que le droit romain, droit écrit, subsista dans nos institutions. L'Alleud fut donc au Moyen Age, un petit fief censif sans manoir appartenant à l'abbaye du Ronceray d'Angers, avec basse justice, pressoir à ban, droit de 10 deniers sur chaque charrette de vin exportée. Cédé, en 1778, à M. de Romain en échange de sa terre de Princé en Chaudefonds, tout le village cependant n'appartenait pas aux religieuses du Ronceray mais aussi en partie aux moines du Pontron comme la terre de la Bietterie et ses dépendances, au chapelain de Saint-Clément de l'Alleud, à Pierre Guyard, et à quelques autres encore.

Château de L’Alleud

Au bas de l'Alleud, près de l'ancien bras de Loire qui lui donna son nom, ce grand château est flanqué de deux tours à créneaux au milieu d'un grand parc boisé dont les dépendances sont datées de 1806. Avant la Révolution, ce n'était qu'une habitation à deux étages droits ,avec aile basse en retour et basse cour à l'ouest, implantée le long de l'ancien chemin de Champtocé à Savennières, longeant le Mortier. Elle appartint à Monsieur Verdier de La Miltière. En 1793, elle fut achetée et reconstruite au début des années 1800 par M. le comte Edmond de Sapinaud, membre de la société Linnéenne du département de Maine-et-Loire. Après son mariage avec Mlle Vigier de Boisuguet, il ajouta les deux tours en 1825 et reconstruisit la chapelle Saint-Clément et Saint-Jovite sur le rocher situé à l'arrière. Le château resta dans cette famille jusqu'en 1920, date à laquelle la comtesse de Sapinaud, sans descendance, le loua à l'usine voisine, puis le vendit en 1922 à un fonctionnaire de Paris.

Au bas de l'Alleud, près de l'ancien bras de Loire qui lui donna son nom, ce grand château est flanqué de deux tours à créneaux au milieu d'un grand parc boisé dont les dépendances sont datées de 1806. Avant la Révolution, ce n'était qu'une habitation à deux étages droits ,avec aile basse en retour et basse cour à l'ouest, implantée le long de l'ancien chemin de Champtocé à Savennières, longeant le Mortier. Elle appartint à Monsieur Verdier de La Miltière. En 1793, elle fut achetée et reconstruite au début des années 1800 par M. le comte Edmond de Sapinaud, membre de la société Linnéenne du département de Maine-et-Loire. Après son mariage avec Mlle Vigier de Boisuguet, il ajouta les deux tours en 1825 et reconstruisit la chapelle Saint-Clément et Saint-Jovite sur le rocher situé à l'arrière. Le château resta dans cette famille jusqu'en 1920, date à laquelle la comtesse de Sapinaud, sans descendance, le loua à l'usine voisine, puis le vendit en 1922 à un fonctionnaire de Paris.

La propriété passa alors à M. Guelfi, professeur de la Faculté de médecine et directeur de l'Institut du cancer de Rennes, puis à M. Dupond, pharmacien qui fut blessé lors d'un bombardement près du pont de Cholet durant la dernière guerre. Par la suite, M. Guibourgeau, horticulteur spécialisé dans la production de bulbes de glaïeuls y employa un personnel nombreux du village. C'est lui qui rasa la chapelle Saint-Clément. Mr Joseph Dugas lui succéda jusqu'en 1956.

Les Alleus

. Les Alleus ancienne boire en bordure du chemin entre La Possonnière et la gare de Saint-Georges-sur-Loire. Au sud la vallée de la Loire et ses prés inondables, au nord une zone encore partiellement boisée avec des toponymes en ais et un possible chemin fait d’anciennes haies

L'Alleud, village rue, ancien village de pêcheurs et de cultivateurs, jadis terre franche puis possession de l'abbaye du Ronceray d'Angers, s'étirait autrefois le long d'un bras de Loire navigué, le Mortier, condamné à jamais par la construction de la levée qui brave la Loire et protège la vallée des crues dévastatrices. En 1878, ce n'était encore qu'un village isolé représentant environ le quart de la population communale ; ce n'est plus aujourd'hui qu'un quartier d'une agglomération résidentielle aux portes d'Angers.

En effet, de grands travaux lui apportèrent à la fin du XIXe et au début du XXe siècle un développement considérable, avec tout d'abord la création de la ligne de chemin de fer d'Orléans à Nantes en 1848 / 1850 qui isola l'Alleud du bourg et du hameau des Portes, puis l'implantation de l'usine de la Roche-Bordeaux, la construction du grand pont de pierre sur la Loire et l'ouverture de la ligne de Cholet en 1871, puis celle du Petit-Anjou en 1897-99 et enfin, durant la guerre de 1914-18,la création d'une grande usine de fonderies et d'aciéries qui entraîna la création de cités ouvrières, plus ou moins éphémères, hébergeant une main d'oeuvre immigrée nombreuse.

Ce vieux village s'appuie sur un cordon de cheminées éruptives, restes de volcans sous-marins des mers secondaires, qui forment un véritable chapelet de pitons rocheux, depuis ceux de Béhuard et Saint-Offange au sud-est, jusqu'à la Roche à l'ouest en passant par : la Roche-de-Line, la Roche-Peschard, la Grande et la Petite-Roche-Bordeaux, la Roche-Fauconnier, les Grands-Rochers, la Roche-Marion et les Vaurichards.

Source :Revue Histoire de Loire des Coteaux

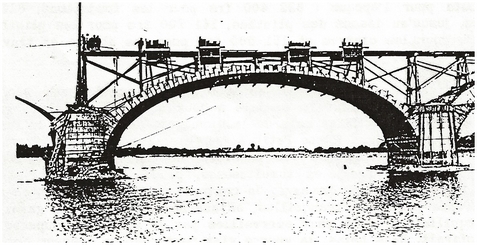

Construction du Pont de L'Alleud

Le pont de l'Alleud franchit la Loire dans une partie où se trouvent réunis ses divers bras, hormis le Louet. Il est un des plus grands ponts enjambant ce fleuve.

Construit par la Compagnie des Chemins de Fer d'Orléans, il se compose de 17 grandes arches de 30 mètres d'ouverture, de 16 piles de 3,50 m d'épaisseur et de deux culées de 17,75 m comprenant chacune une travée de 4m d'ouverture pour le passage des véhicules. Sa longueur totale est de 601,50 m. Etabli à l'origine pour deux voies de chemin de fer, sa largeur libre entre les parapets est de 8 m.

L'ouvrage était entièrement construit en maçonnerie à l'exception des tabliers métalliques des deux culées. Les travaux de construction ont été adjugés le 24 avril 1863 à monsieur Perrichon. La culée, côté Possonnière, et les sept premières piles seront commencées dans l'année. En 1864 toutes les fondations seront terminées et l'on a construit les voûtes de 11 arches. Enfin en 1865, on a fermé les six dernières voûtes et achevé l'ouvrage. La construction du pont aura duré trente mois! L'inauguration officielle de la ligne d'Angers à Niort a été célébrée le 24 septembre 1866.

Le projet du pont a été dressé par l'ingénieur Moreau, sous la responsabilité de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées X. Croizette Desnoyers. X. Dubreuil, ingénieur des Ponts, réalisera dans toutes ses parties cet imposant ouvrage.

Le fond est formé de sable plus ou moins mêlé de galets en partie basse, et repose sur des schistes et des grès du terrain houiller. Sur la première partie du lit, la surface moyenne du rocher se maintient presque horizontalement à des profondeurs de 3,75 m à 4,75 m en dessous de l'étiage. En milieu du fleuve elle s'abaisse jusqu'à 8,75 m à la 16ème pile.

Cette disposition du terrain a conduit à employer deux modes de fondations distinctes. Le premier pour les 8 premières piles ainsi que la culée rive droite fut réalisé à sec, par épuisement dans des batardeaux; le second fut réalisé par béton immergé dans des enceintes de pieux jointifs pour le restant de l'ouvrage.

Les voûtes, surbaissées au quart, sont des ellipses. La naissance des courbes est placée à 1,87 m au-dessus de l'étiage de sorte que l'intrados s'élève à 9,37 m au-dessus du même niveau, soit à 3,20 m au-dessus de la ligne de crue de 1856.

Cette hauteur avait été imposée par l'administration pour permettre aux bateaux à vapeur de circuler dans la basse Loire, entre Nantes et Angers. Neuf cintres en bois seront construits et utilisés successivement pour réaliser les dix-sept arches. Chaque cintre a nécessité l'emploi de 197 m3 de bois.

L'ouvrage a été réalisé par des matériaux de petite taille, rendant la pose plus facile et permettant l'emploi d'échafaudages légers, et de réduire le coût de revient.

Les parements des socles des piles sont construits en pierre de taille et en moellons de granit de la carrière de Bécon. Les angles des culées, les avants et arrières des becs de piles ainsi que les bandeaux de voûtes sont en moellon piqué de calcaire de Pernay, près de St-Mars.

Les douelles des voûtes, les tympans et les surfaces de culées sont en moellon parementés à bossages, provenant de la même carrière. Le moellon brut employé pour l'intérieur des maçonneries est en schiste du pays, Enfin les plinthes et parapets sont en calcaire de Chauvigny, près de Poitiers.

Le pont achevé fin 1865 représente alors : 12 600 m3 de fondation en béton et agrégat et 24 600 m3 de maçonnerie au-dessus des fondations soit au total 37 200 m3

Il coûta pour l'époque : 822 400 frs pour les fondations, 817 900 frs pour les maçonneries, jusqu'au-dessus des plinthes, 141 700 frs pour les plinthes et les parapets, 202 400 frs pour les cintres et 151 600 frs pour les abords et travaux divers, soit au total 2 136 000 frs.

Les premiers trains passeront en 1866 sur une voie unique, alors que les élus des Mauges réclamaient fortement le passage à deux voies. Sa deuxième voie, il ne l'obtient pas de la Compagnie de l'Etat mais de la Compagnie des Chemins de Fer d'intérêt local de l'Anjou pour y faire circuler "Le Petit Anjou" cher au cœur des Angevins.

Le pont passa ainsi une vie paisible, se mirant dans le fleuve majestueux qui coulait à ses pieds. Les eaux tumultueuses, pendant les crues, et plus rarement les glaces, ne lui feront aucun dommage, Un contrôle régulier assurait sa santé.

Les trains passaient tranquilles, empanachés de fumée. Les gamins, la tête aux portières écarquillaient leurs yeux émerveillés par le panorama, superbe, que le passage du pont leur offrait. Mais hélas, la guerre vint perturber un bonheur qui semblait éternel.

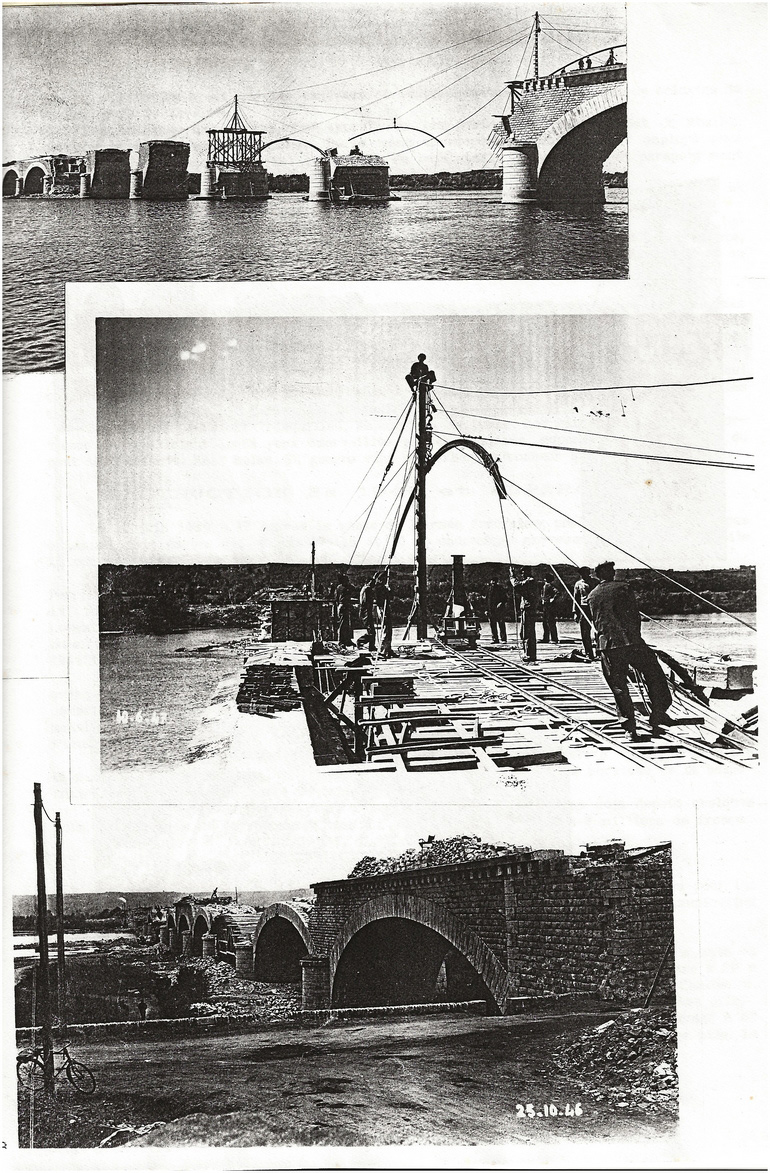

Destruction en 1940-Réparation

Le 19 juin 1940 à 17 heures le génie de l'armée française, pour ralentir les troupes ennemies, fait sauter les arches 14, 15 et 16 et endommage gravement l'arche 17. La pile 15 est quasiment rasée au niveau du socle de granit.

En septembre 1940 commençait la reconstruction, par les établissements Zublin et Perrière, des trois arches ainsi que la 15ème pile et la réfection partielle de l'arche 17. Fin octobre le coffrage de la 15ème pile est en place, elle est coulée début novembre. Fin novembre mise en place du coffrage de l'arche 16 avec étais et cintres en bois. En décembre mise en place de cintres métalliques pour l'arche 15. Début janvier 1941 la Loire est prise par les glaces ce qui retarde les travaux.

En janvier et février de la même année la Loire est en crue mais les travaux avancent. Le gros oeuvre béton est partiellement achevé pour la voûte 16 ainsi que le démontage jusqu'au bandeau de la voûte 17. En mars 41 l'arche 14 reçoit ses cintres métalliques, fin mai le gros oeuvre béton des arches 14 et 15 est achevé, celui de l'arche 17 commencé.

Fin Juin tout le gros oeuvre béton était achevé. Il restait alors à mettre en place la plateforme supérieure qui devait recevoir les voies ainsi que la corniche et la balustrade. Les parements en pierre restaient à faire,

En Janvier 1942 l'ouvrage était achevé, les convois passaient déjà depuis quelques mois. L'estimation de la reconstruction du pont avait été évaluée à 7 millions de francs.

Destruction en 1944

Après 1942 le pont connu un temps de répit mais la fin de la guerre sera pour lui une terrible épreuve. Les alliés devaient couper les principales voies de communication pour gêner l'ennemi et le pont de l'Alleud en fit les frais.

- Bombardement du 8 juin 1944 : sans conséquence.

- Bombardement du 10 juin 1944 : aucun dégât important, un observateur a noté ce Jour-là : 8 bombes, elles tombent toutes en amont, un cratère de 10 m de diamètre à 20 m coté culée de Chalonnes, un cratère de 5 m de diamètre à 30 m côté culée de Chalonnes, une en Loire coupe le barrage à 20m de la 8ème pile, une éclate à 30 m de la 5ème pile, en Loire un cratère de 5m à 40 m de la 5ème pile, trois bombes sur la rive droite à 60 m du pont. Le parapet est détruit sur 6m et la plinthe est fissurée à la 5ème pile. Le parapet est détruit entre la 4ème et la 5ème pile et le téléphone est coupé.

- Bombardement du 13 juin 1944: 5 bombes; avec l'expérience des raids précédents les alliés se rapprochent de l'objectif, la voie est coupée en 4 points. La voûte de l'arche 17 est endommagée sur 15 m de long et 3 m de large.

- Bombardement du 15 juin 1944 : deux arches complètement effondrées, probablement la 7ème et la 14ème. Une réparation provisoire est effectuée par le génie allemand à l'aide de poutres et de pallées en charpente bois. La circulation est rétablie.

- Bombardement du 8 juillet 1944 : des dégâts insignifiants, immédiatement réparés.

- Bombardement du 9 juillet 1944 : pont coupé de nouveau à la 7ème arche et une avarie sérieuse à la 12ème pile, il n'y eut pas de réparation.

- Bombardement du 19 juillet 1944 : les arches 3, 8, 11, 12 et 13 sont coupées ainsi que deux piles démolies, la 7 et la 10, aucune réparation. C'est probablement ce jour-là que la passerelle de la culée de La Possonnière fut endommagée.

La 10ème travée tomba en Loire, à une date indéterminée, après les bombardements.

Reconstruction- 1946/48:

Lors de la reconstruction on a dû refaire la pile n'11, reprendre complètement 8 voûtes, et 3 piles; en reprise à 70% trois voûtes, et en reprise de 10% à 20% le restant des travées hormis la 1. Le nouveau pont reconstitué ne différait en rien, ou presque, du pont initial. Dans son dimensionnement, seule la largeur entre balustrades se trouve légèrement augmentée, de 8m elle passe à 8,20m. Sa structure par contre a été profondément modifiée au niveau des arches qui sont en quasi-totalité en béton. Un parement de pierre lui gardera son aspect d'origine. Les garde-corps sont en béton armé avec enduit incorporé. Les douelles des voûtes reconstruites sont-elles aussi en béton armé, mais sans appareillage de pierre.

La passerelle métallique de la culée de La Possonnière est une passerelle de récupération : le tablier provient de la région de Saintes, le platelage strié du pont Résal et les garde-corps proviennent du pont de la Jonnelière. La passerelle ne sera conçue que pour une seule voie, la ligne du Petit Anjou avait bel et bien été supprimée.

L'ouvrage reconstruit a nécessité 3500 m3 de béton armé, 1000 m3 de béton ordinaire et 5000 m3 de maçonnerie. 400 000 heures ont été passées pour sa reconstruction. Ce furent les établissements Rangeard et fils, 11 rue de Madrid à Paris qui exécutèrent le travail de reconstruction du gros oeuvre. Ils accusèrent réception de l'ordre de service le 8 août 1946.

Le montant de leur devis estimatif s'élevait à environ onze millions cinq cent mille francs. Les travaux s'échelonnèrent sur 21 mois et prirent fin en avril 1948

Le journaliste de l'époque, Roger Montaron, relatera la reconstruction dans Ouest-France du 28 avril 1947 : " Parmi les chantiers les plus importants conduits en ce moment sur les bords de Loire il nous faut citer le pont de l'Alleud qui commande le trafic ferroviaire Angers- Cholet".

Les travaux ont débuté au mois de Juin 1946. Jamais besogne ne fut plus délicate ni plus ingrate. Trois piles furent cependant reconstruites en quelques mois. Les démoli-tiens des éléments inutilisables furent menées à une cadence accélérée, ainsi que le dégarnissage des arches endommagées.

- A l'heure prescrite on achève de bétonner la premiers arche. Les bandeaux de la seconde sont posés. Sur le troisième, des équipes qui ne craignent pas le vertige montent le cintre rail sur lequel s'appuieront les voussoirs.

- Le poids de chaque arc est d'environ 600 tonnes. Le cintre rail est l'invention d'un ingénieur de la SNCF monsieur Valette. C'est un procédé aussi simple que pratique. Le cintre est composé uniquement de rails courbes qu'on amène sur des wagonets et qu'on lance sur l’arche à reconstruire au moyen de câbles aériens."

- Dans Ouest-France du 4 octobre 1947 Roger Montaron écrira :

- "Depuis le 4 aout 1946 une entreprise Rangeard livre bataille contre le temps. il s'agit pour elle de reconstituer le viaduc de l'Alleud avant le 12 février prochain. Cette compétition est d'autant plus sensationnelle que le chantier ouvert sur les bords de la Loire est immense. L'activité de ce chantier a été retardée par les livraisons Irrégulières de matériaux, notamment de ciment.

- Un coup de vent d'orage, le 20 août renversera le cintre coffral, une des élingues de retenue s'étant rompue, l'ouvrage s'est affaissé, et les poutrelles composant le cintre ont été faussées.

Une autre cause de retard est le manque de main-d’œuvre. Des cinq prisonniers allemands, employés par l'entreprise, deux seulement resteront sur le chantier, après leur libération.

Hier après-midi nous avons pu joindre monsieur Rangeard. Dans une modeste baraque de bois édifiée en bordure de la levée il étudiait, la cigarette aux lèvres, des épures :

" Nous voudrions savoir, monsieur le directeur, si vous pouvez tenir vos engagements vis-à-vis de la SNCF?